第二部「大正デモクラシー」圧殺の構図

電網木村書店 Web無料公開 2004.1.5

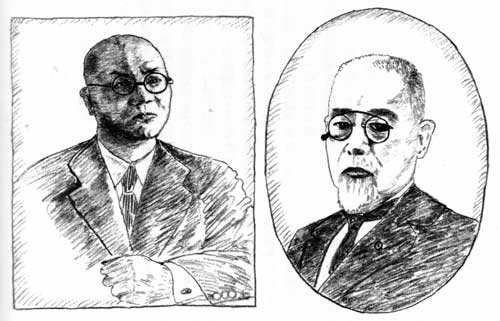

(第二部 扉の図版)

関東大震災の「虐殺煽動」=「隠蔽工作」コンビ

正力松太郎 後藤新平

詳しい説明は、本文154頁

((第5章-6)CIA長官に匹敵!?「総監の幕僚長」お得意の「汚れ役」)

『読売新聞百年史』では「躍進」と形容する正力「乗りこみ」以後の時代を、わたしは「汚辱の半世紀」と呼ぶ。

正確には、一九二四年(大13)から一九六九年(昭44)までの四六年間である。以後もなお、この「汚辱」の惰性としての独裁主義支配の時代がつづき、ついには半世紀を越えている。現状は、歴史用語を借りれば「植民地時代の継続」である。だが、いずれは侵略者の一族とその郎党の末裔は追放され、「文学新聞」の伝統が回復されなければならないのである。

「植民地」とか「侵略」とは大袈裟すぎるという意見もあるだろう。だが、わたしが「乗りこみ」などと表現しているのは、すでに注記した通り、ご当人、正力の用語そのままなのである。

のちに詳しく紹介するが、正力は読売の社長として初出社した日の朝、「これから乗りこむんだ」と武者ぶるいしていた。手元の国語辞典の「のりこむ」の項には、「乗物の中にはいる」という本来の意味に加えて「敵地に……」の用例が示されている。当然、第二の意味である。

当時の正力にとって、読売は「敵地」にほかならなかったのである。これから逐次論証していくことになるが、正力は、政財界から与えられた巨額の資金を懐にして、単身敵地に「乗りこみ」、暴力的に征服し、邪魔になる著名記者たちを追放し、元警察官をふくむ腹心の味方を引きいれた。「文学新聞」読売を、こともあろうに言論統制機関たる内務省の植民地として押さえ込み、特高警察を強化しつつあった当時の天皇制警察国家、大日本帝国の支配下に組みいれ、侵略戦争の思想的武器に作り変えたのである。その状態が基本的に改まっていない以上、読売は「植民地」であり、「侵略」の継続と規定するほかはない。

正力の警視庁時代の武勇伝も、必要な程度に紹介する。正力は、米騒動の鎮圧などの際に、群衆の真っ直中に突っ込んで単身壇上に踊り出たりしている。しかも本人みずから、その経過を何度も講談調で語って、大いに自慢している。いわば「鬼面人を驚かす」戦法で、相手を威圧するのが正力の得意とするところであった。正力は、読売への乗りこみでも、この戦法を用いている。

そもそも読売で、正力時代にいったい何が「躍進」したというのであろうか。

中身よりも部数の競争をあおった。下品な煽情ジャーナリズムを率先して採用した。正業をはずれたヤクザを「拡販団」に組みいれた。正力以後の読売は、戸別訪問の脅し商法を駆使する専売システムによって、新聞産業全体の堕落を加速させただけなのではないだろうか。正力時代の読売販売店が行っていた「脅し商法」については、すでに本書の序章で、その驚くべき実例を紹介したところである。

正力は戦後、GHQからA級戦争犯罪人に指名され、巣鴨刑務所に入った。ほかの大手紙の首脳部の戦争責任も決して軽くはないが、A級戦争犯罪人に指名されて下獄した日本の新聞経営者は、正力だけである。残念ながら、この際もまた正力は生き残った。そればかりか正力は公職追放解除後に、新聞ばかりではなく、それに加えて、新らしいメディアのテレヴィまでをも支配下に収めることになったのである。わたし自身が正力の実物を直接見ることができたのは、日本テレビの廊下であった。

正力個人に関する資料も増えた。すでに紹介済みの佐野眞一著『巨怪伝』は、四〇〇字詰め原稿にして約二〇〇〇枚という超大著である。巻末には、詳しい「主要参考・引用文献」のリストがある。その「読売新聞論」の項には、拙著『読売新聞・日本テレビ・グループ研究』『マスコミ大戦争/読売vsTBS』『読売グループ新総帥《小林与三次》研究』の三冊が収録されている。本文中でも、「元日本テレビ社員木村愛二」の説として、正力が語っていた「後藤[新平元内務大臣]との“美談”は、[中略]意図的に流布されていった」という可能性を指摘してくれている。

わたしは、旧著執筆の当時から、読売グループ批判が様々な角度から展開されることを願っていた。そのために、旧著の『読売新聞・日本テレビ・グループ研究』では九頁の資料リストを作成していた。本文中でも、読みにくさを覚悟しつつ、引用文献の頁数を記入しておいた。

当時のわたしは、ものかきを本業にしてはいなかっただけでなく、匿名で書かざるをえない立場だった。だから、そうやって手掛かりを残しておけば、プロのものかきが資料を活用しやすくなるだろうと考えた。わたしには日本テレビの調査部資料室に勤務した経験もある。資料探索の手掛かりを残すことの重要性については、もともと、一応の考えを持っていた。匿名で発表した旧著は、意外に多くのものかきによって活用された。たまには、出典を明記しない引用者も現われはしたが、あえてそのことを問題にしようとも思わず、活用されたことに満足していた。しかし、残念なことには、わたしが紹介した資料をこえて、さらに深く真相を追う作業には、なかなか接することができなかった。ある場合には逆に内容が薄まっていた。

『巨怪伝』は、それらの、ふりかえって見れば一五年間もつづいた欲求不満の歳月の憂さを、一挙に吹き飛ばしてくれる大労作であった。著者自身が「あとがき」で、「完成までに足かけ九年かかった」とか、「途中で何度も投げ出したくなるような苦しい作業だった」などと記している。わたしとは視点が違うところも多いが、実証の積み重ねについては他の追随を許さないものがある。多くの場合、より鋭く過去の真相の深みに迫っている。

わたしには現在、佐野と比較できるだけの資料を収集する時間はない。しかし、佐野とはいささか違う視点から同じ資料を検討し直すことによって、さらに新たな、わたしの方からの恩返し、または抜き返しが可能な部分も多々ある。そのほかの資料の検討をも含めて、わたしなりに当時のメディアが置かれていた状況を、再構成してみる。

この第二部の役割は、いわば、第三部「汚辱の半世紀」への入り口の説明書きである。

すでに本書の「はしがき」にも記したように、最大の山場は、中国人指導者、王希天の虐殺事件である。この事件こそが、読売への正力「乗りこみ」の直接的動機だったという可能性が、非常に高いのである。以下、読売新聞そのものからは、しばらく離れるが、その理由はお分かりいただけると信ずる。読売が一種の植民地侵略の犠牲に選ばれるに至った時期の、政治的な背景と力関係を明確にしておかなければ、それ以後の読売の歴史は理解しがたいし、侵略をはねかえす独立回復の闘いの展望も、はっきりとは見えてこないと思う。

第四章 神話を自分で信じこんだワンマン

(4-1)「僕ほど評判の悪い男はない」と蚊の鳴くような訴え へ