医療データの共有と

プライバシー保護を考える院内集会

●日時:2025年5月27日(火)14時〜

●会場:衆議院第二議員会館

地下1階 第8会議室

●お話:武藤糾明弁護士(福岡県弁護士会)

※院内集会のための通行証を、13時45分ころから衆議院第二議員会館ロビーで配布。詳しくは、いらないネットのサイトを。

●個人情報の不安で使われないマイナ保険証

2024年12月2日に健康保険証の新規交付を終了し、厚労省のいう「マイナ保険証を基本とする仕組み」に移行して5ヶ月が経過した。しかしマイナ保険証の利用率は、2024年11月の18.52%から12月に25.42%に上昇したものの、その後は1月25.42%、2月26.36%、3月27.26%と低迷し、4人に3人は健康保険証を使い続けている。

なぜ皆マイナ保険証を使いたくないのか。かつてマイナ保険証の利用登録をしない理由として 、(1)メリットを感じない (2)手続が面倒 (3)個人情報が不安の3点が言われていた。(1)はマイナポイントの利益誘導によって、(2)は医療機関やコンビニでの利用登録の簡便化などで「改善」され、マイナカードの保有率は約78%、そのうちマイナポイントの登録率は約85%になっている(デジタル庁ダッシュボード2025/3/31時点)。

にもかかわらず利用されないのは、マイナカードを持ち歩く不安のほか、資格情報が正しく表示されないことへの不信、個人情報の集積と漏洩の恐れ、望まない医療情報や受診歴の提供など個人情報の扱いへの不安があるからだ。

●医療情報を利用される立場から検証を

政府はマイナ保険証を基盤として医療DXと称する医療・健康・介護情報の共有と利活用の仕組み(全国医療情報プラットフオーム)を作ろうとしている。医療情報の共有でより良い医療を提供するために健康保険証を廃止すると説明してきた(昨年の厚労省ヒアリング)。

しかしこの医療情報の共有への不安から、少なくない人がマイナ保険証を使いたくないと思っている。また医師からは、守秘義務に反して提供されることで患者との信頼関係を損なうことが危惧されている。

共通番号いらないネットでは、医療情報の利活用を望む側によって推進されているこの医療DXを、医療データを利活用される患者や医療機関の立場から検証するために、学習会を開催している。

第1回は4月24日に「マイナ保険証と「医療DX」を考える院内集会」として行った(こちら参照)。第2回を5月27日に「医療データの共有とプライバシー保護を考える院内集会」として行う。

●ひろがる情報共有と形骸化する本人同意

4月24日の院内集会では、衆議院厚生労働委員会の柚木道義委員(立憲)、長谷川嘉一委員(立憲)、院内集会の便宜をはかっていただいた参議院の福島みずほ議員(社民)から挨拶をいただいた。また衆議院本村伸子議員(共産)、参議院厚労委員会の倉林明子委員(共産)、天畠大輔委員(れいわ)の秘書が参加された。

集会の内容は、ビデオ配信で公開されている(こちら)。

まず共通番号いらないネットより、「マイナ保険証と医療法改正案」の状況について、以下の点を報告した(報告資料はこちら)。

1)マイナ保険証の個人情報の扱いについて、政府の調査でも私たちに対しても「個人情報の集中管理は不安」「医療機関に受診経過を見られるのが嫌」などの声が寄せられている

2)医療機関の医療情報閲覧の本人同意画面が改悪され、「同意しない」の選択肢がわかりにくくなった

▼もともと、手術歴・診療薬剤情報・特定健診の3項目について、それぞれ閲覧に「同意する」「同意しない」の選択画面だった。

▼医療機関窓口で同意手続に手間取るとの理由で、2024年10月7日から初期画面が3項目をまとめて「全て同意する」「個別に同意する」の選択に変更され、「同意しない」は「個別に同意する」を選択した後でないと選べなくなった(こちらの13頁参照)。

▼さらに2025年2月1日から、初期画面で「個別に同意する」を選ぶと「現在の同意状況をみる」「現在の同意状況を引き継ぐ」「選択しなおす」の画面になり、「選択しなおす」を選ばないと「同意しない」画面が出てこなくなった(こちらの7頁参照)

3)国会提出中の医療法改正案で、本人同意不要での医療情報収集や個人情報の連結を広げようとしている

4)この方向は医療に限らず、今後個人情報保護法改正や教育・こどもなど準公共分野に広がる

●医療DXはいったん中止し見直しを

講師の吉田章さん(東京保険医協会副会長)からは、「医療現場からみた情報共有化の問題点」が話された(講演資料はこちら)。

●「より良い医療」の現実-救急医療を例に

政府がマイナ保険証による「より良い医療」の例として宣伝する救急医療での利用では、薬名や既往歴で病名を即断する医学的には首をかしげる事例があがっている。

●医療法改正で、医療情報の取扱いに関して大変動がおころうとしている

古代ギリシャの「ヒポクラテスの誓い」や1948年のジュネーブ宣言以来、個人の医療情報は医療機関でのみ保管し、転院など他の医療機関への提供は必要な記録を選択して個別に伝達してきた。

それを今後は、医療情報を医療機関から患者の同意なく収集し、生涯の記録を共有化し、医療情報以外の情報とも連結され評価される危険性がある。医学研究のための情報収集なら、患者に期待される利益と予測されるリスク等を説明し同意を得るインフォームドコンセントが必要だ。

過去の病歴・診療歴がわかることは、取扱いによっては人の一生を左右しかねず、患者さんにとっていい面ばかりではない。

こういう医療情報の扱いという原点の議論が不十分なまま、利活用のための制度だけが進行している。

●マイナ保険証を望んでいるのは政府と企業(IT企業、製薬会社など)

▼2020年11月17日 経団連新成長戦略

新たな経済成長にとって死活的に重要なのがデータの活用。マイナンバー制度を活用して胎児期から亡くなるまで生涯のライフコースデータをつなげる仕組みを整備する必要がある。

▼2021年4月13日 経済財政諮問会議提言(中西宏明経団連会長、新浪剛史経済同友会代表幹事、他2名)

重点課題(1)マイナンバー制度の徹底活用 各企業の健保組合において、単独の健康保険証交付をとりやめ、完全な一体化を実現すべき

▼医療データ 開国迫る巨大IT (日経新聞2022/2/20)

日本の医療データを早く出せとGAFAなど巨大ITが日本に迫っていると報じられている

▼2022年4月8日 経済同友会の提言「データの利活用による経済成長と豊かな社会の実現に向けて~政府は重点計画に将来ビジョンと工程表を定めマイナンバーを基盤としたデータ連携を急げ」

まず健康保険証とマイナンバーカードを統合することにより、すべての国民が常時マイナンバー及びマイナンバーカードを携行する体制を作る

▼2022年6月7日 骨太の方針2022

2024年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指し、さらにオンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指す。「全国医療情報プラットフオームの創設」、「電子カルテ情報の標準化等」及び「診療報酬改定DX」の取組を行政と関係業界が一丸となって進めるとともに、医療情報の利活用について法制上の措置等を講ずる。

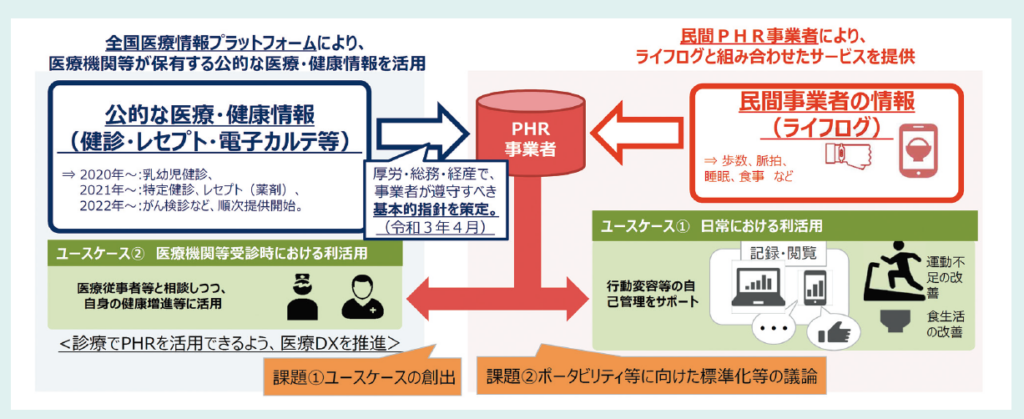

▼2022年6月 PHRサービス事業協会活動開始(PHR=パーソナルヘルスレコード=個人健康記録)

全国医療情報プラットフオームの公的医療・健康情報と民間事業者のライフログデータをつなぐ。医療機器、製薬、保険、NTTなどが構成企業。

▼2022年9月22日 日本製薬工業協会「製薬企業における健康医療データの利活用に関する期待と課題」

次世代医療基盤法では、医療データの利活用にあたっては個人を特定できないよう匿名加工する必要がある。しかし、同協会としては、データそのものが加工されており真正性が失われるため、不十分であるとし、次の事項を要望

1:クラウドベースの電子カルテを普及させ、創薬にも資するデータ項目の標準化をはかること。

2:データ連携にはマイナンバーを活用する。

3:データ基盤(国が一括で管理し利活用できる基盤構築、ライフコースデータの利活用基盤構築(健診、検診、死亡情報及び死者データ、PHR 等も)

▼2022年10月13日河野デジタル大臣記者会見「保険証を2024年秋までに廃止」

※10月13日以前に保険証廃止を検討・決定した政府の正式な会議はないのに、記者会見で発表

▼2023年8月15日東京新聞 経済同友会の新浪剛史代表幹事「納期を守れ」発言

政府が健康保険証の廃止を目指す2024年秋を「納期」と位置付け、「民間はこの納期って大変重要で、必ず守ってやり遂げる。これが日本の大変重要な文化」と発言

●日本のDXの根本的問題点

2013年6月14日「世界最先端IT国家創造宣言」で、IT戦略を成長の柱とし今後5年で世界最先端のIT国家になると宣言したが、日本はデジタル技術が育たないまま制度を進めたため、スイスの国際経営開発研究所(IMD)の国際デジタル競争ランキング2024では世界67か国中総合31位の惨状。自治体システム標準化では運用経費が増大したりや会計検査院報告ではマイナンバー情報連携の利用実績がないことが指摘されている。

また政府の情報基盤(ガバメントクラウド)はアマゾン(AWS)、オラクル(OCI)、マイクロソフト(Azure)、グーグル・クラウドの外国企業が運営しており、日本は「デジタル小作人」と言われている。DXが進むほど、国民のプライバシーが外国にわたる危険性もある。

など具体的な指摘がありました。

最後に、医療DXはいったん中止し見直すべき、私たちができることとしてマイナ保険証を作らない・使わない、保険証復活法案を成立させようと話されました。