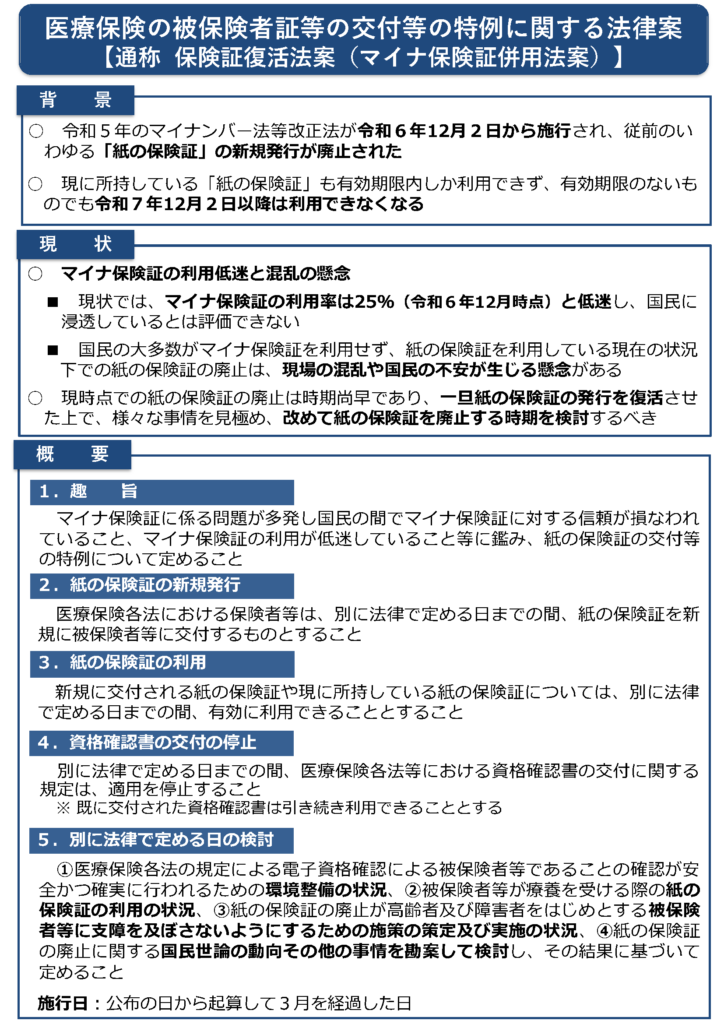

●せまる保険証の期限切れ!資格確認書一斉交付を

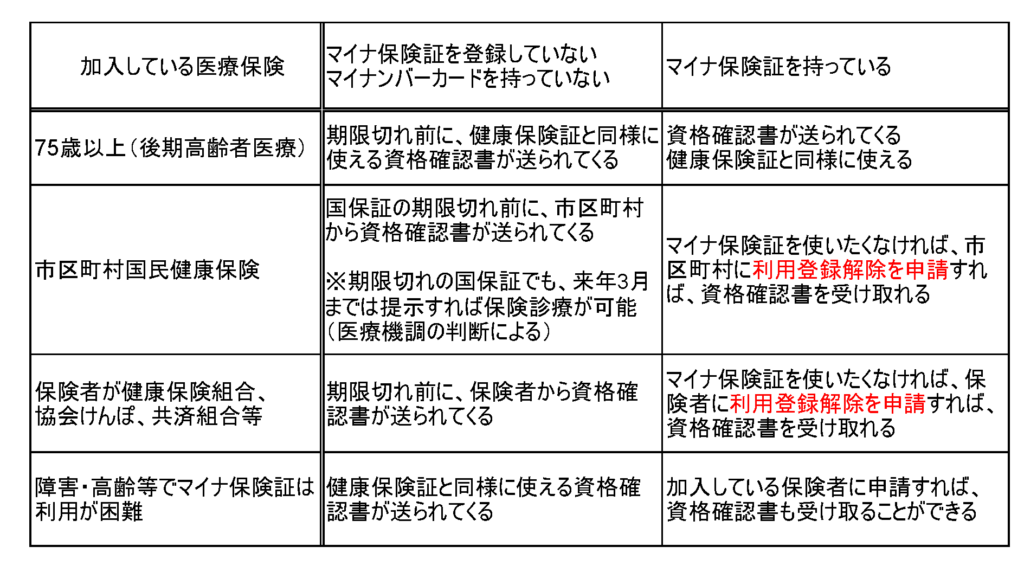

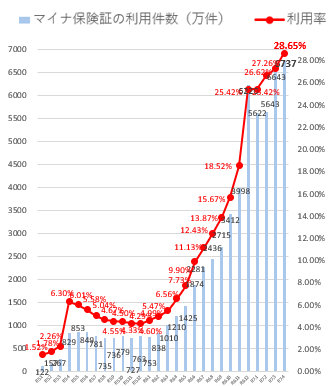

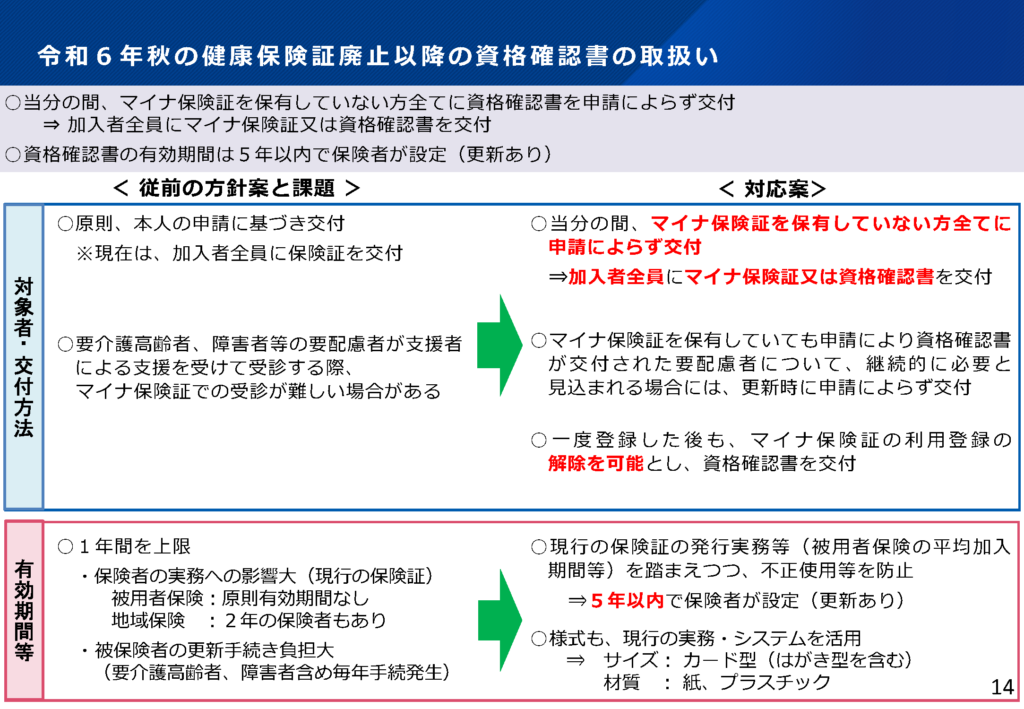

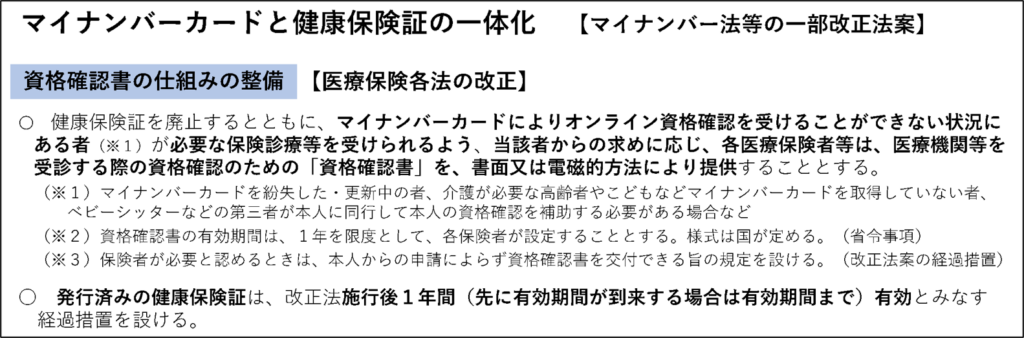

今使っている健康保険証は、最長で今年(2025年)12月1日まで使用することができる。しかし後期高齢者医療では7月末に保険証の有効期限が切れ、多くの市区町村の国保保険証も7~9月末に有効期限切れになる。マイナ保険証のない人には資格確認書が申請不要で送られる予定だが、マイナ保険証を持っていると「要配慮者」以外は利用登録を解除しないと資格確認書を受け取れない。

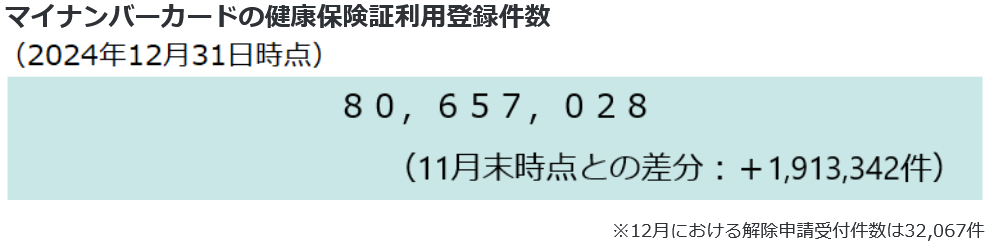

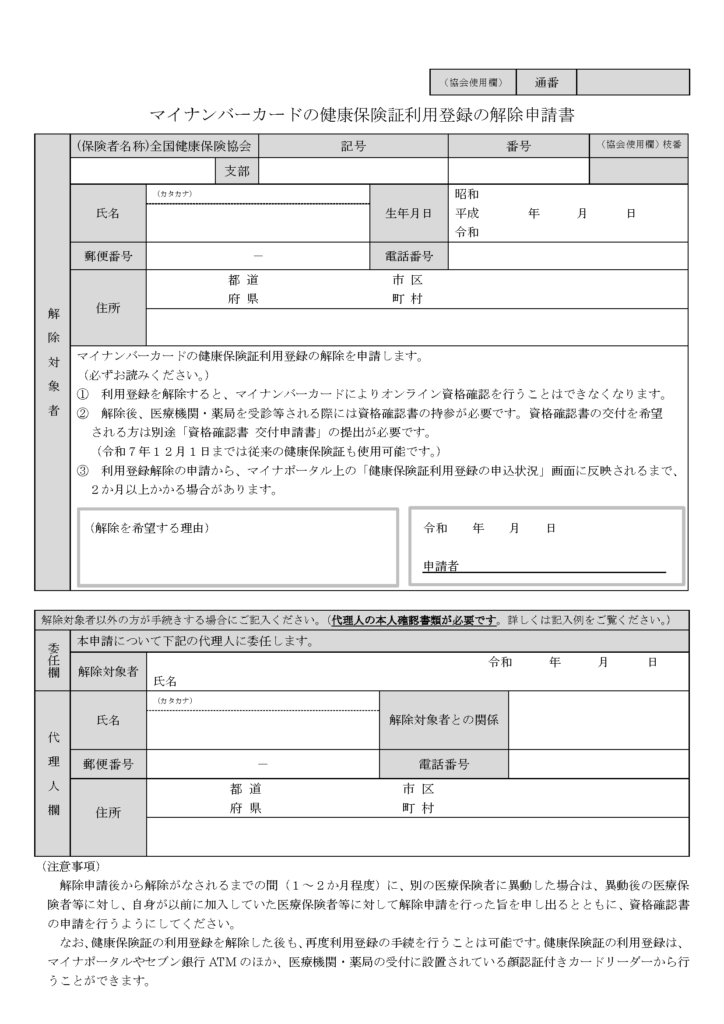

利用登録解除は加入している医療保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合、市区町村等)に申請が必要だ。昨年10月末から申請がはじまり4月末で10万件近く解除されているが、政府も医療保険者もほとんど宣伝しないため解除手続きを知らない人が大部分だ。

さらに厚労省は5月13日に「要配慮者」の関係団体に対して、福祉施設や在宅の要配慮者がこれまでどおり保険診療を受けられるよう、マイナ保険証保有の有無にかかわらず資格確認書の申請を呼びかけるよう求める通知をしている。

「今後、国民健康保険の各保険者で発行している従来の健康保険証の有効期限が順次到来していく中で、マイナ保険証を保有していない方だけでなく、マイナ保険証を保有する要配慮者についても、これまでどおり保険診療を受けられるよう、福祉施設の利用者や、在宅の要介護者なども含め、必要な場合には資格確認書の申請を行っていただく必要があります。」

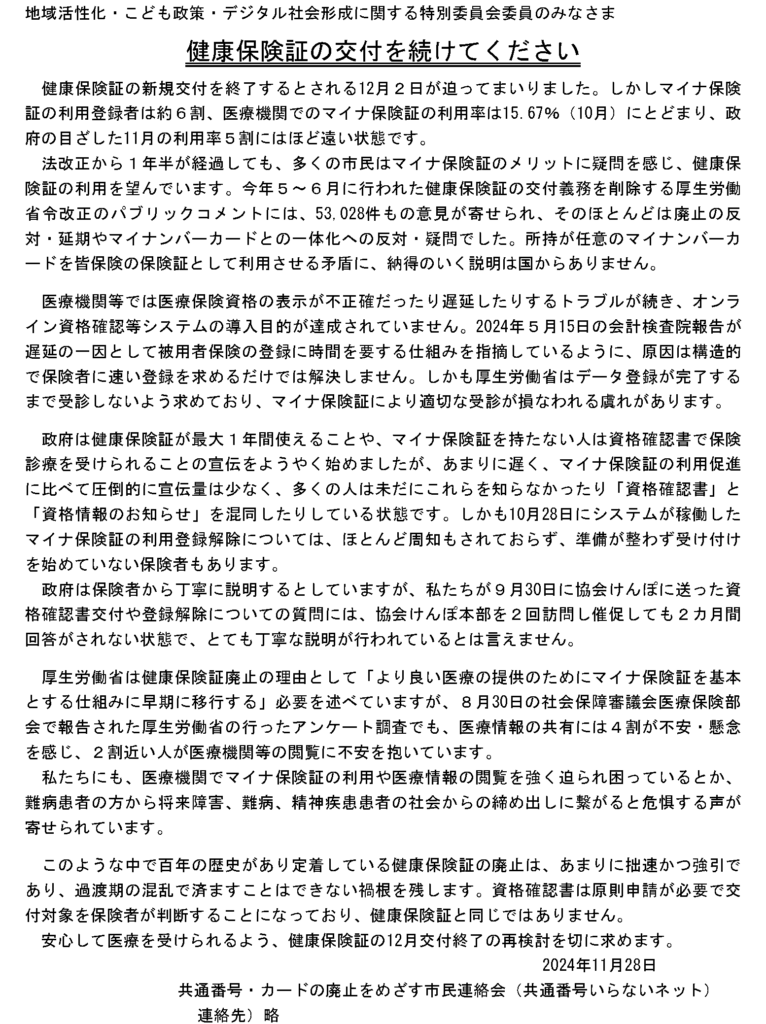

健康保険証の有効期限前後に、マイナ保険証を使いたくない住民や利用が困難な「要配慮者」から、マイナ保険証の利用登録解除申請や資格確認書の交付申請が殺到したら、市区町村は対応できるのか。

東京の渋谷区や世田谷区では、国保加入者が適切に保険診療を受けられるよう、国保加入者全員に資格確認書を一斉交付することを発表した。いらないネットでは地方自治体議員に、国保加入者全員に資格確認書送付を実現するよう呼びかけをしている(こちら参照)。

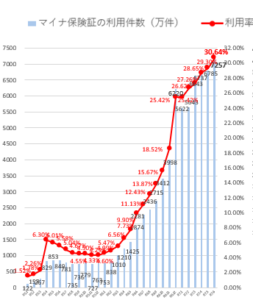

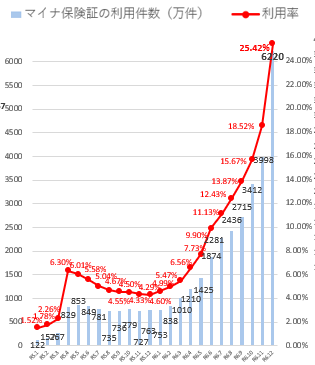

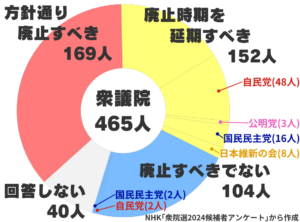

●いまだに利用されないマイナ保険証

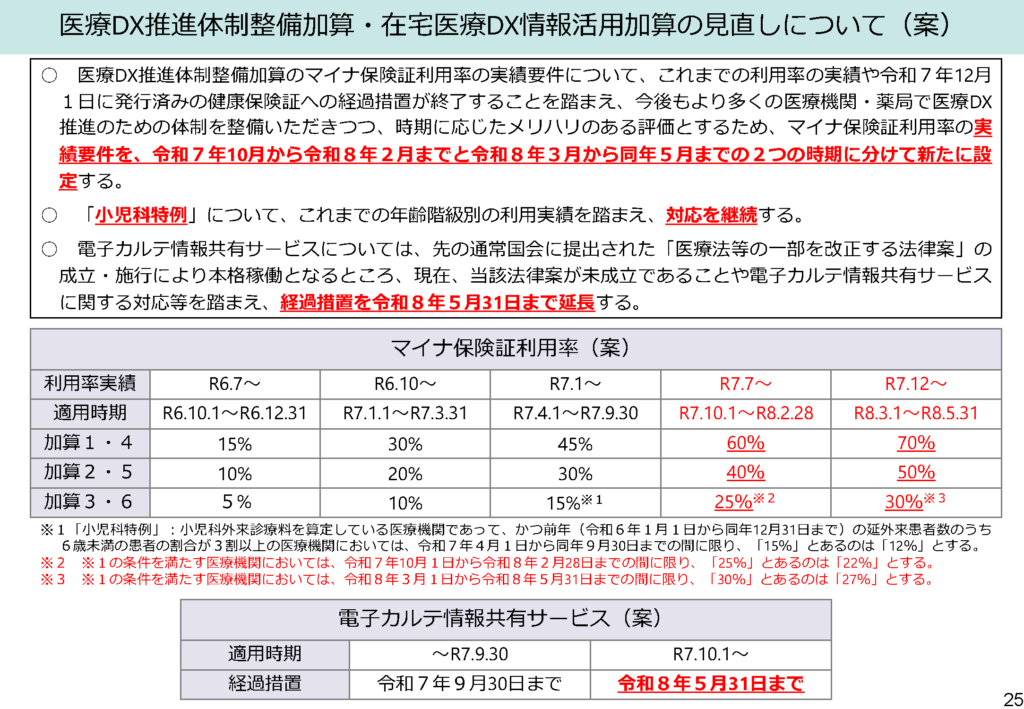

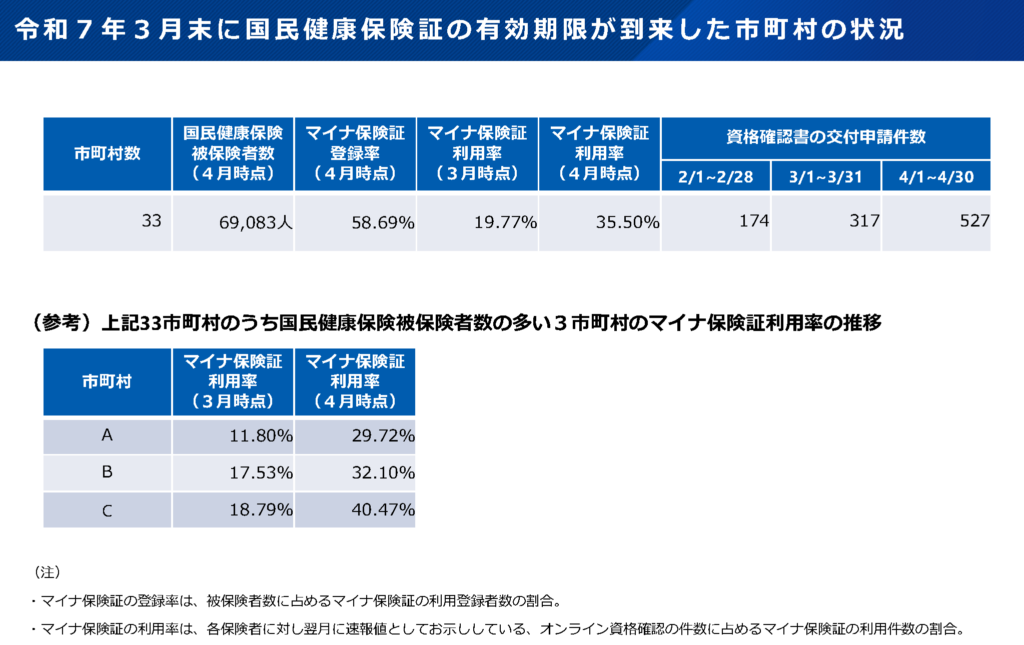

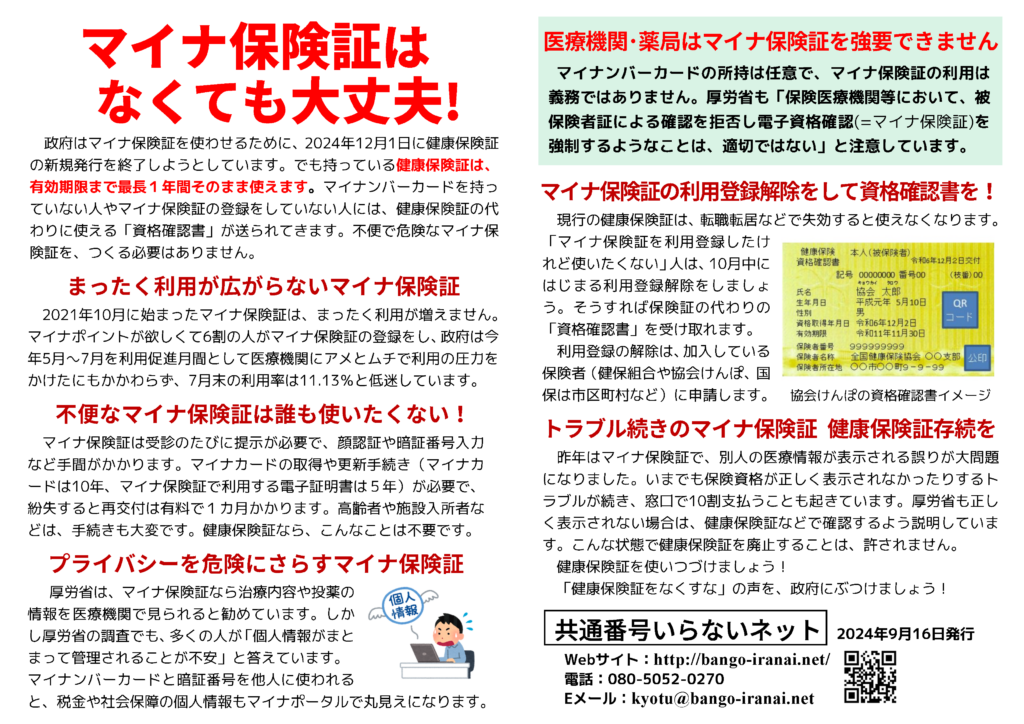

マイナ保険証の利用が増えない。2024年12月2日に健康保険証の新規交付が終了し、「マイナ保険証を基本とする仕組み」に移行したはずだった。しかし11月に18.52%だったマイナ保険証の利用率は12月に25.42%に増えたものの、以後、1月25.42%⇒2月26.62%⇒3月27.26%⇒4月28.65%と、ほとんど横ばいだ。大部分の受診者は健康保険証を使っている。

国家公務員ですら利用率は29.57%(2025年4月)で、自分たちも利用したくないマイナ保険証を、市民に押し付けようとしている。

厚労省がいくら医療機関に利用促進の圧力をかけても、市民が使いたくないから利用率が向上しないという現実を政府は率直に認め、制度設計を見直し健康保険証の利用継続を可能にすべきだ。

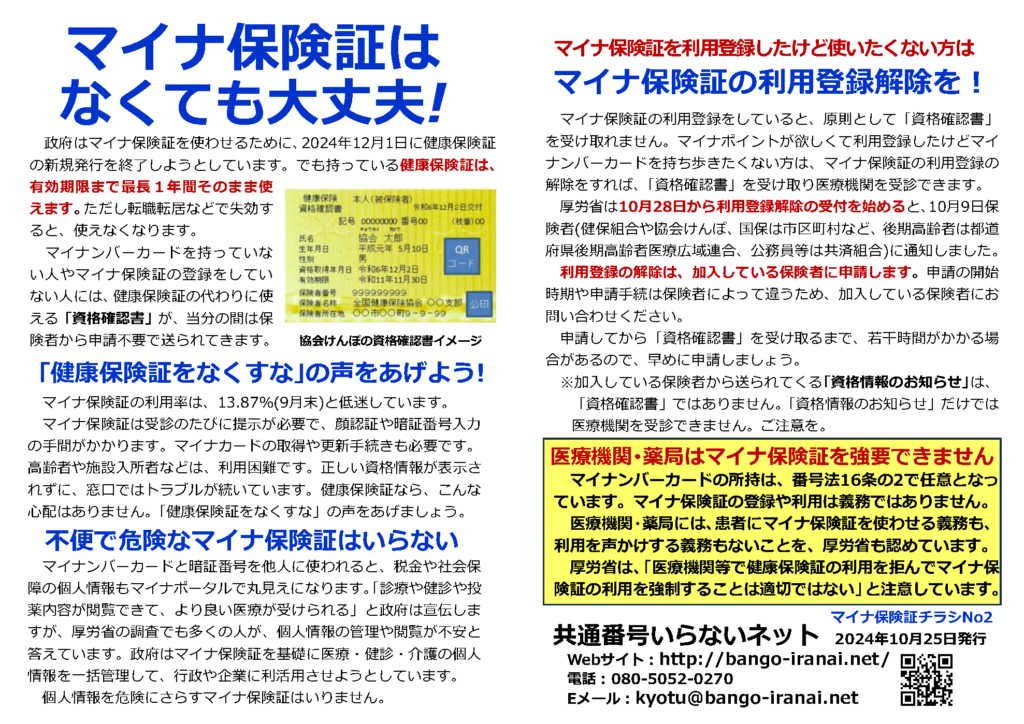

●資格確認できないトラブルが減らない

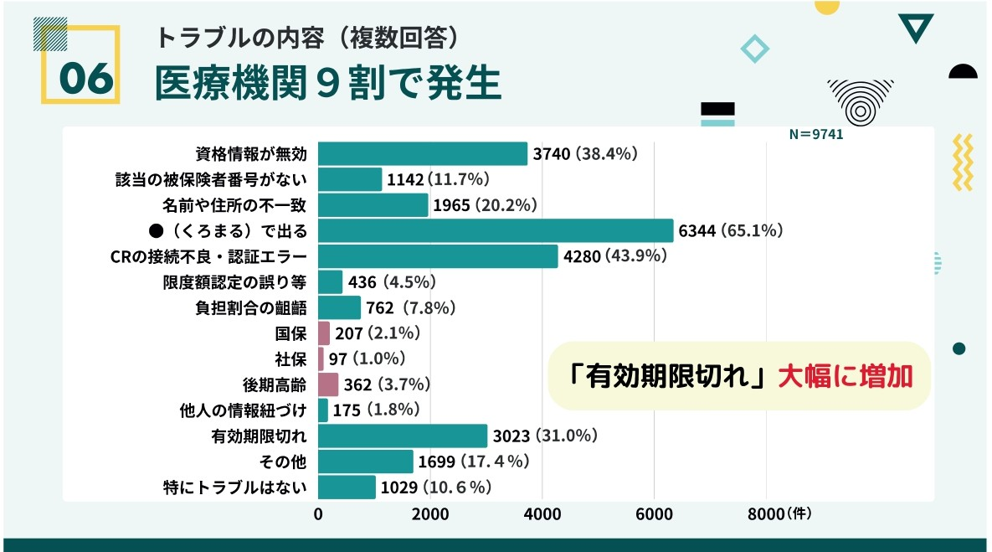

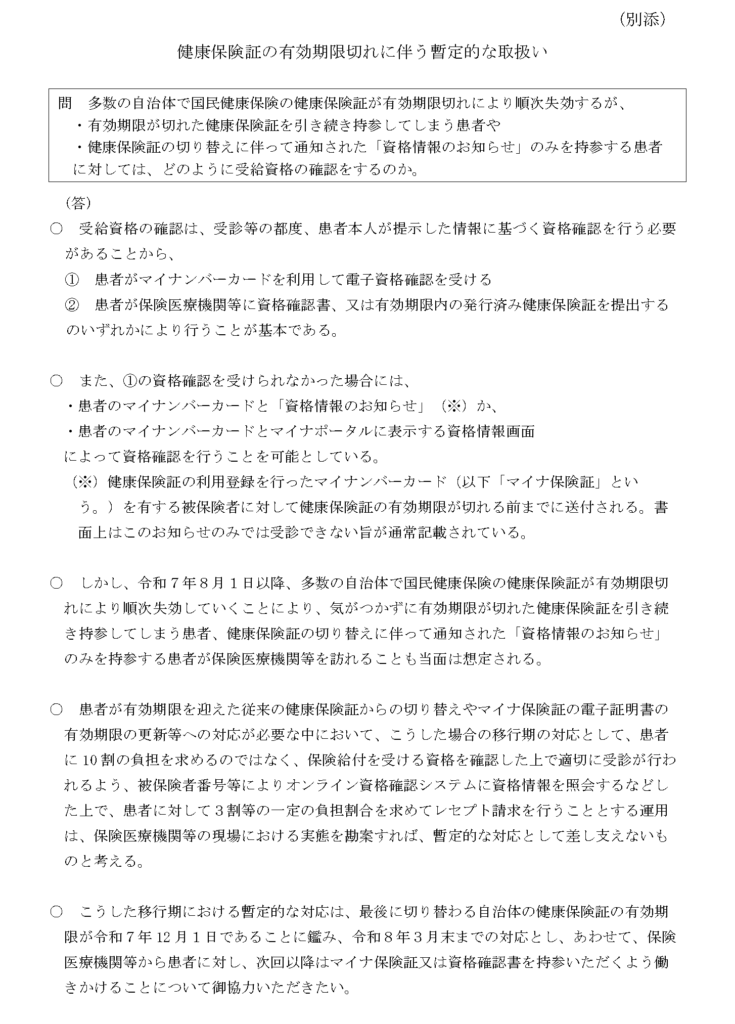

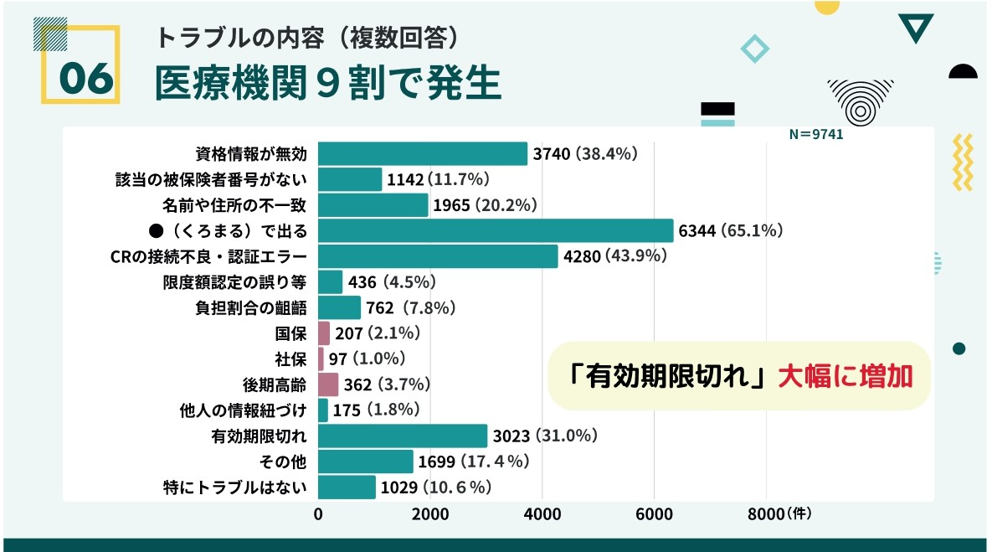

保団連(全国保険医団体連合会)は5月8日に、昨年12月2日の健康保険証新規交付終了後のマイナ保険証の利用状況について、全国約9000の医療機関の調査結果を公表した(下図)。回答したほとんどの医療機関で、資格情報が正しく表示されないトラブルが依然続いている。厚労省が次々と泥縄の対策をしたために、健康保険証の代わりに使えない「資格通知書(資格情報のお知らせ)」と使える「資格確認書」とを混同して窓口に出すトラブルもある。

こんな状態では、健康保険証を持参するのが安心だ。

保団連2025.5.8記者会見資料より

保団連2025.5.8記者会見資料より

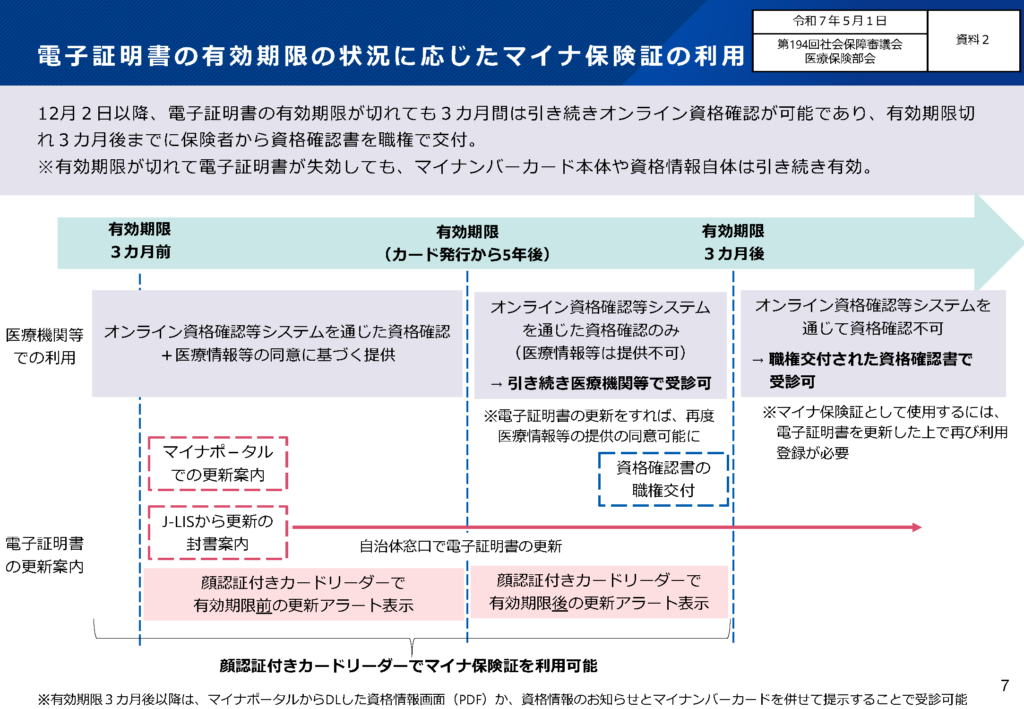

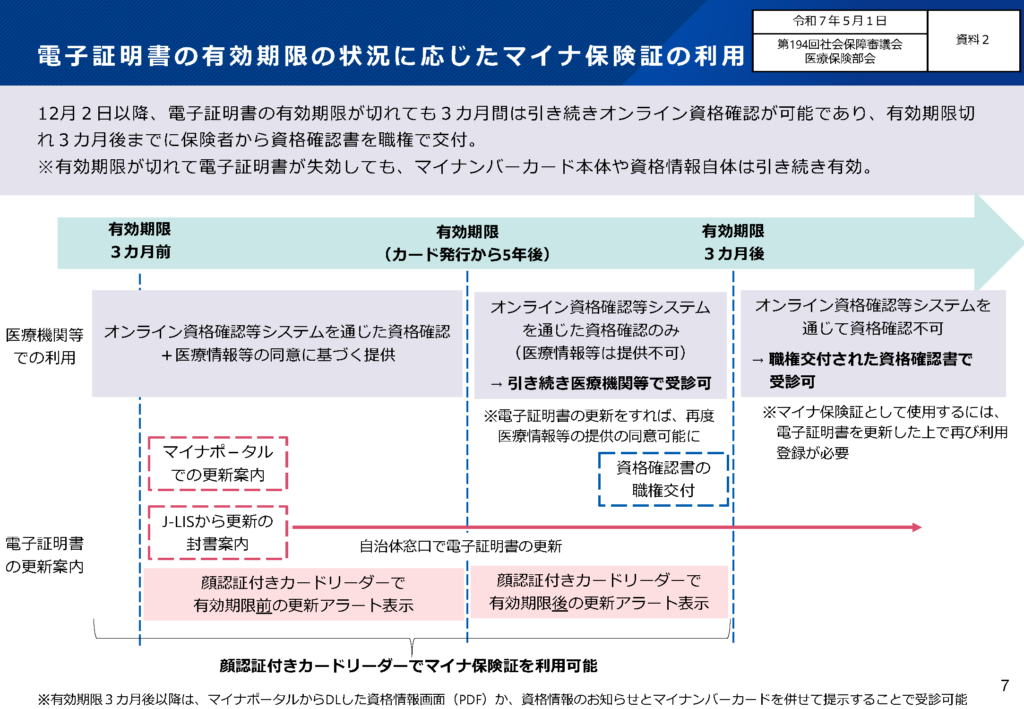

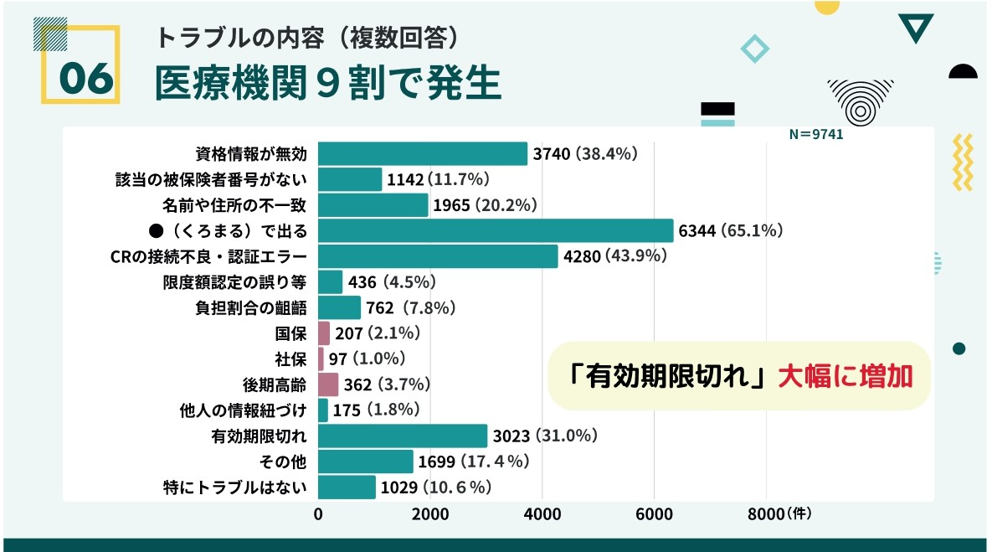

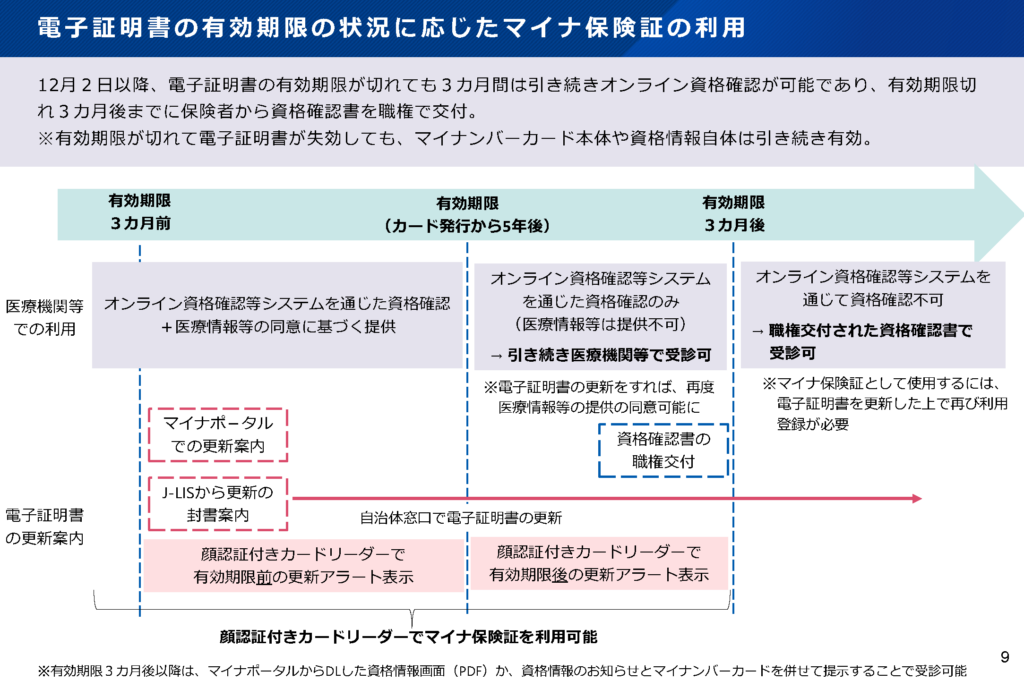

●電子証明書の期限切れでマイナ保険証は使えない

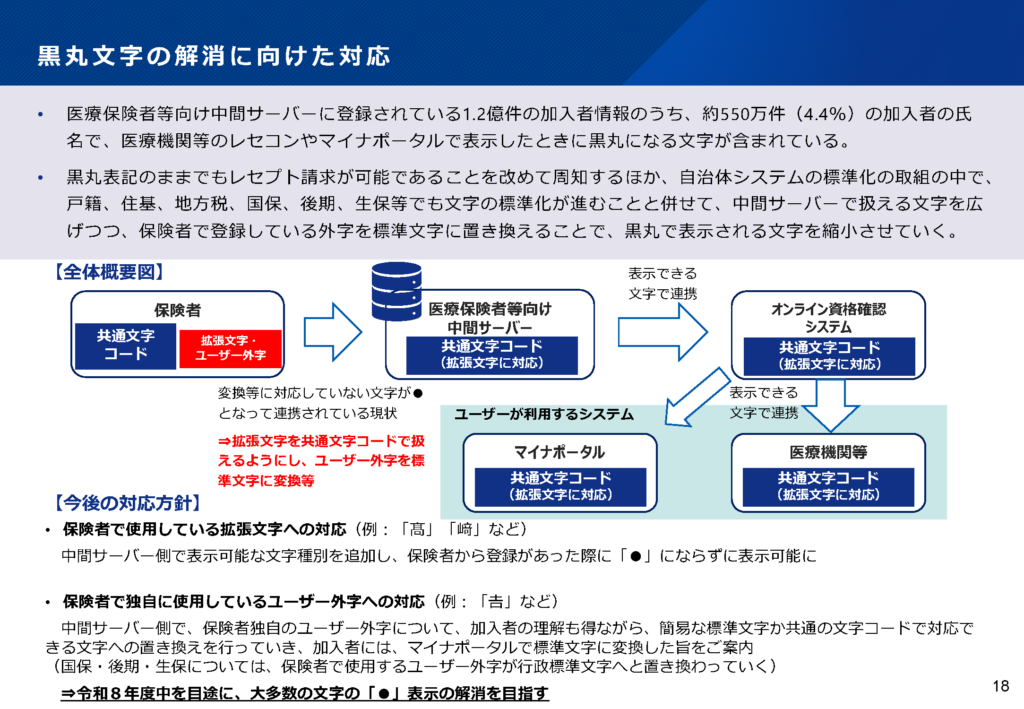

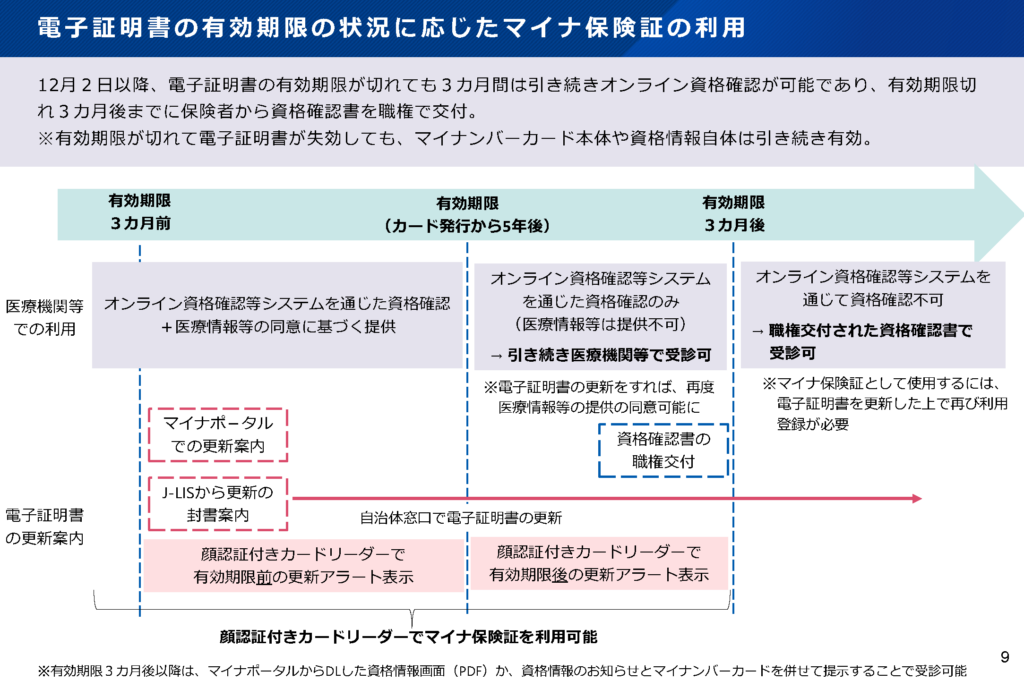

とくに「電子証明書」の期限切れによるトラブルが増加している。マイナカードに内蔵の電子証明書の有効期限が切れると、マイナ保険証は使えない。

厚労省は電子証明書の5年間(5回目の誕生日)の有効期限が切れる3ヶ月前には更新の連絡を送り、期限が過ぎても3ヶ月間はマイナ保険証としては利用可能にし、電子証明書の更新がされない場合は資格確認書を申請なしに職権交付するなどの対策をとっている(下図参照)。

しかしそもそも電子証明書など理解されていない。久しぶりに受診してマイナ保険証を提示したら、期限切れのため窓口で10割支払うことが起きている。

また更新手続のために市区町村窓口に行くことが難しい場合がある(手続はこちら)。代理手続も可能だが、代理で更新手続をすると言ってマイナンバーカードと暗証番号をだまし取ろうとする不審な電話に注意するよう、電子証明書を管理するJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)は注意喚起している。

こんな状態で、医療機関も市民も頼りにしている健康保険証が使えなくなったら、どういうことが起きるだろうか。

第194回社会保障審議会医療保険部会(2025年5月1日)資料2より

第194回社会保障審議会医療保険部会(2025年5月1日)資料2より

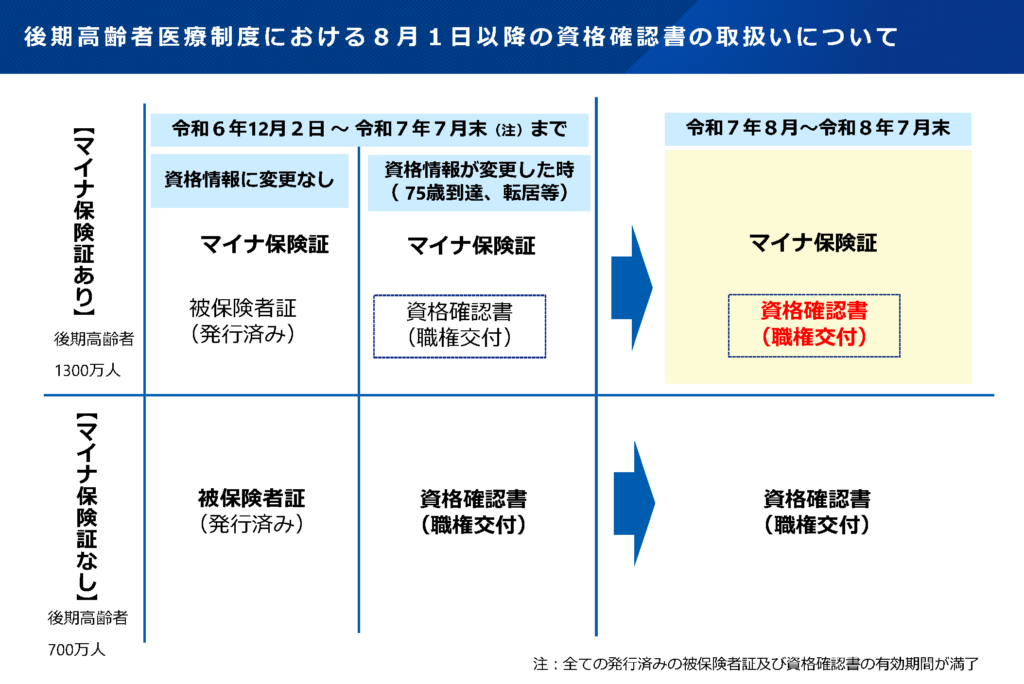

●厚労省も後期高齢者は一斉交付に方針転換

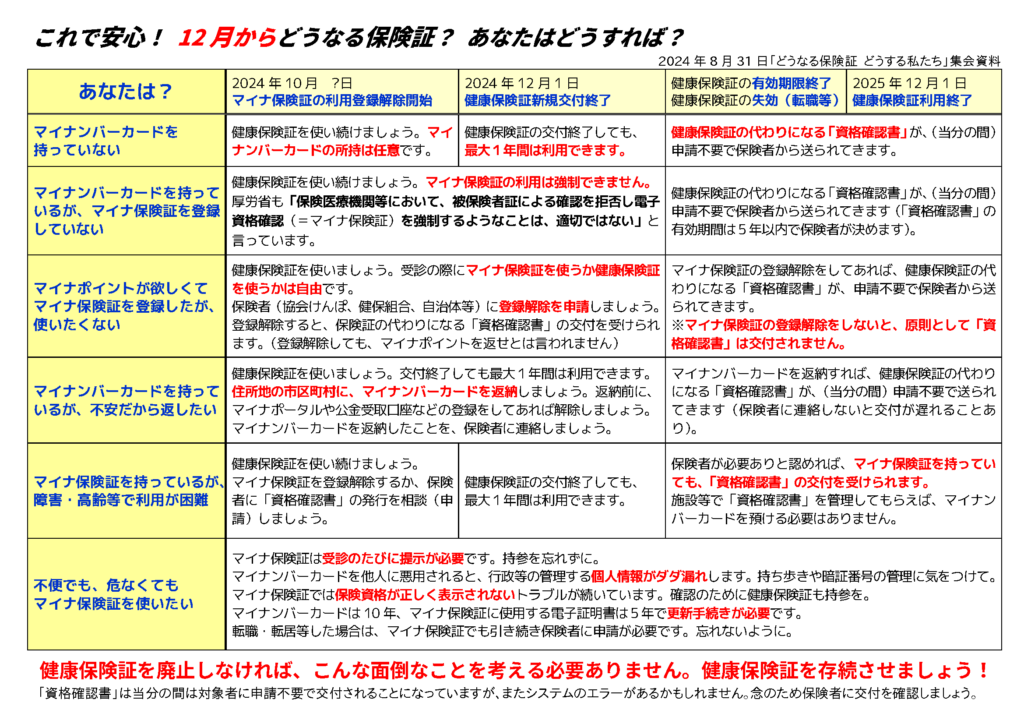

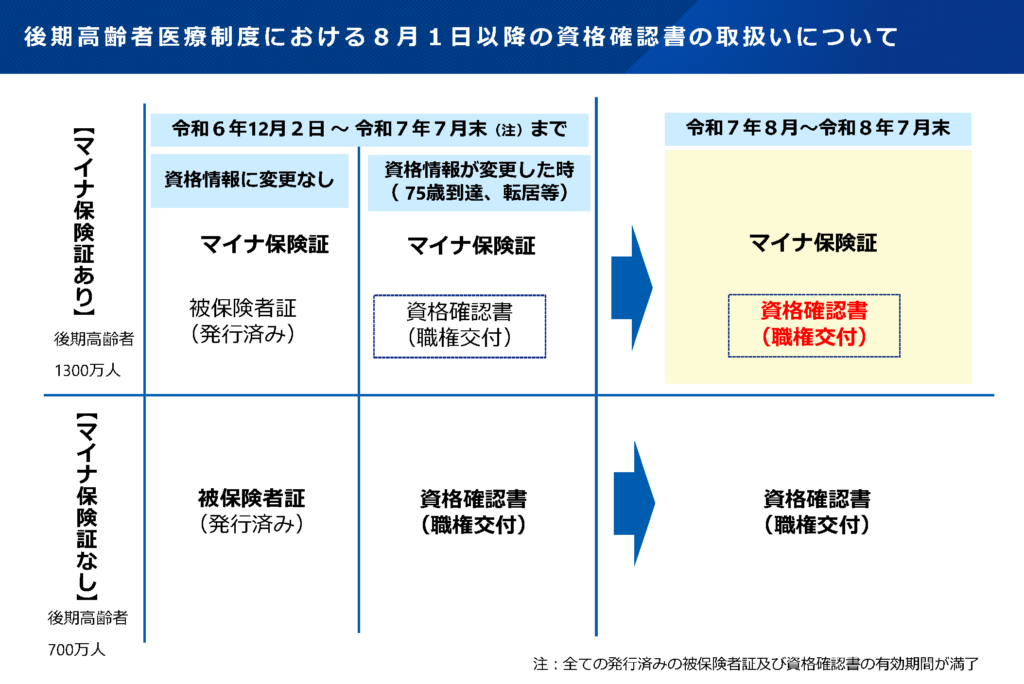

このような中、厚労省も4月に、75歳以上の後期高齢者には来年7月まで使える資格確認書を、マイナ保険証の有無に関わらず全員に一斉送付する方針に転換した(下図参照)。

第193回社会保障審議会医療保険部会(2025年4月3日)資料1より

第193回社会保障審議会医療保険部会(2025年4月3日)資料1より

昨年(2024年)9月に厚労省は、新たに75歳到達で後期高齢者医療の対象者になった人などには、2025年7月末まで資格確認書を全員に交付すると発表していた。「後期高齢者は、IT に不慣れなどの理由で、マイナ保険証への移行に一定の期間を要すると考えられるほか、75 歳到達や転居に伴う後期高齢者医療への加入に際し資格取得届出の提出が省略されている。」ため、本人が十分認識しないまま、現行の保険証が失効しマイナ保険証のみになるケースがあると考えられるとの理由だ(2024年9月30日第183回社会保障審議会医療保険部会資料2)。

それをさらに「後期高齢者の利用率は相対的に低い状況。後期高齢者の発行済み保険証は今年7月末に一斉に有効期限を迎えるため、そのタイミングで、資格確認書の交付を求める方からの申請が、市町村の窓口に集中する恐れがある。」との理由で、今年4月に後期高齢者医療加入者全員に資格確認書を一斉交付することに方針転換した。

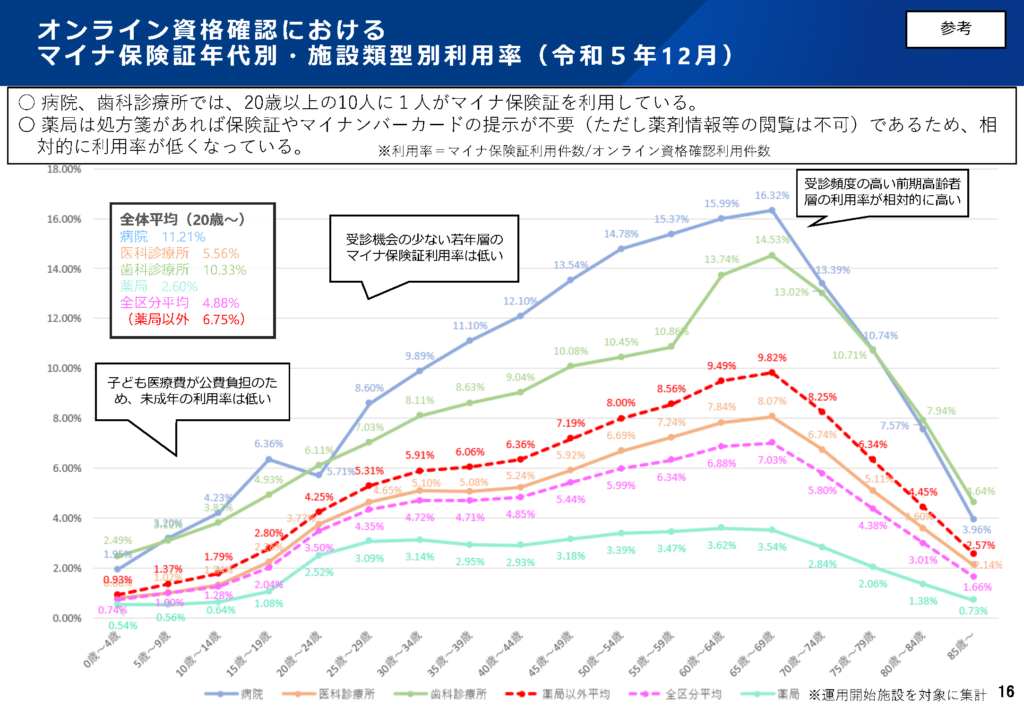

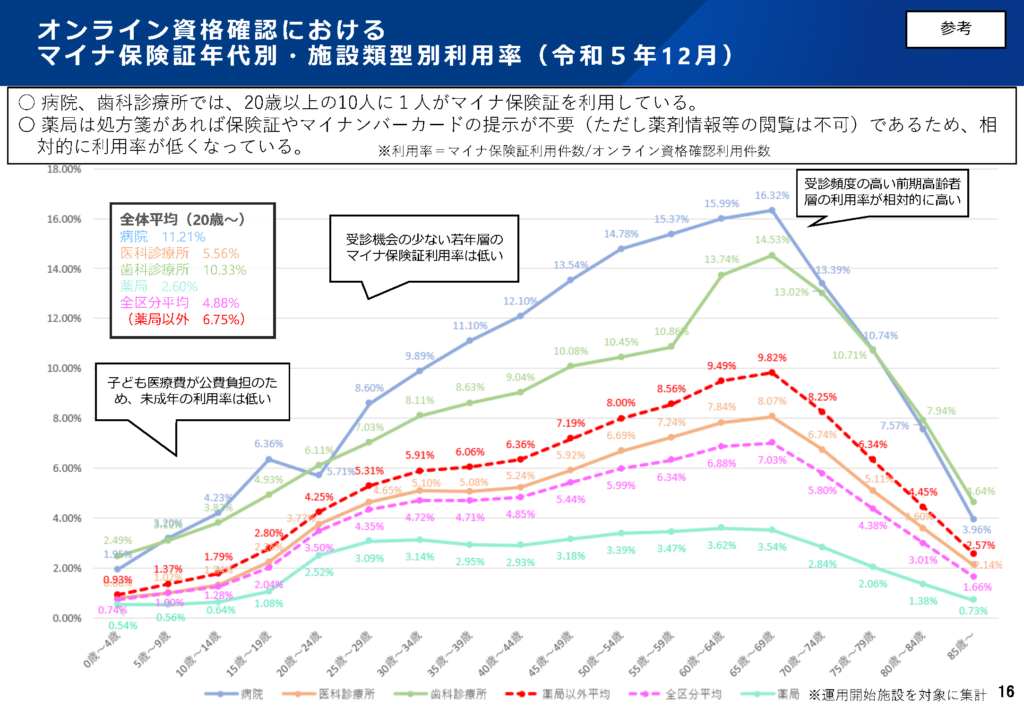

●理由にならない厚労省の自治体への「規制」

厚労省は75歳以上の後期高齢者だけに一斉交付する理由を、「ITに不慣れ」「利用率が低い」などと説明している。しかしマイナ保険証の利用率がもっとも高いのは65~69歳の前期高齢者で、若者ほど利用率は低い。75~79歳でも40歳台と利用率は大差ない(下図厚労省資料参照)。

厚労省「社会保障分野におけるマイナンバー制度の活用について」より

厚労省「社会保障分野におけるマイナンバー制度の活用について」より

有効期限を迎えるタイミングで、資格確認書の交付申請が市町村の窓口に集中する恐れは、国保でも同様だ。むしろ解除申請が集中する恐れは、国保の方が高いのでないか。にもかかわらず、厚労省は5月30日に都道府県を通して、国民健康保険は「全員一律に資格確認書を交付する状況ではない」ことを市区町村に周知徹底しろという依頼を出している(こちら参照)。

後期高齢者は「新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由」があり、国保被保険者とは違うという理屈だ。しかし後期高齢者が一律に機器の取扱いに不慣れではないことは、利用率を見れば明らかで理屈になっていない。

後期高齢者は「被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるかを一切考慮することなく」一律に資格確認書を交付するが、国保被保険者に対しては一律交付は不要という厚労省の主張には、何の説得力もない。

●渋谷区、世田谷区で資格確認書を一斉交付

東京の渋谷区は2025年2月28日に、国民健康保険の資格確認書を令和7年7月に一斉発送することをホームページで明らかにした。渋谷区はすでに昨年11月6日の区議会区民環境委員会で、健康保険証の発行終了に伴う対応として、医療機関で医療にかかれないという状況をつくらないため、資格確認書を来年7月中旬に3年間を有効期限として全ての方に交付し、その間にマイナ保険証の意義や使うことのメリット等を周知していくとの考えを示していた。

世田谷区は5月1日のホームページで、9月30日の国保証の有効期限切れ後に使用できる資格確認書を、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず一斉発送することを発表した。4月24日の区議会福祉保健委員会では、「制度移行後においても適切に保険診療を受ける機会の確保、また、多くの「資格確認書」の交付申請が予想され、それに伴う被保険者への交付期間により受診機会を逃す恐れ等を考慮」して資格確認書を全被保険者へ特定記録郵便で一斉交付することを報告している。

保坂区長は5月26日の記者会見で、「保険証からマイナ保険証を基本とする制度への移行中であり、新たな制度の理解が浸透し、潤滑に切り替えられているとは言い難い状況」であり、「国民健康保険に加入する区民の皆さんが、医療を受ける機会を逸失することがあってはならない」と考えての措置であると説明している。またマイナカードの普及に努めたことで窓口が非常に混雑してきたことをふまえ、世田谷区の国民健康保険加入者は約16万人で日々異動があり、マイナ保険証を持っているか判別するにはシステム改修が必要で、大規模な自治体がどのような事務を抱えるのかということについて国は自治体の意見をよく聞くべきではないかと述べている。

●一斉交付したい自治体を厚労省が規制

渋谷区や世田谷区に限らず、転入・転出・退職等の異動や、マイナ保険証申請・登録解除によって刻々と変わるマイナ保険証の保有状況に対応して、マイナ保険証と資格確認書を切り替える事務は大変だ。健康保険証ならそんな手間は不要だった。大変さの中で保険診療が受けられないという事態を万が一に起こしてはいけないという責任から、マイナ保険証の保有に左右されずに資格確認書を一斉交付したいと考えた市区町村は少なくない。

5月の愛知県保険医協会の市町村聞き取り調査でも、現状は事務負担が大きく一斉交付できれば効率的との意見が出されている。

しかし厚労省は資格確認書を一斉交付したいとの市区町村からの問い合わせに対して、2024年11月22日に「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて(その3)」でQ17-12を新たに追加し、「国民健康保険法第9条において、被保険者が「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」に資格確認書を交付することとされており、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるかを一切考慮することなく、一律に資格確認書を交付することは認められません。」と市区町村に通知していた。そのため厚労省を刺激したくないと、市区町村は一斉交付をあきらめていたのが実情だ。

●厚労大臣「一斉交付は自治体の判断になる」

6月6日の衆議院厚生労働委員会で柚木委員から、資格確認書の全員送付について各自治体の意見を踏まえて対応するよう求められた厚労大臣は、さんざん答えをはぐらかしたあげく、国民健康保険の事務は「自治事務でございますので自治体の判断」になると答弁をした。当たり前の話だ。

「資格確認書は法律上、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にある時に交付されるもの」で、厚労省はその必要性があると考えていないと繰り返したが、法律で資格確認書の交付判断を委ねられている保険者である市区町村が、制度移行期に保険資格確認ができない事態を回避しようと資格確認書を一律交付することについて、現場を知らない厚労大臣がその必要性を云々するのは越権行為だ。

●利用解除のPRと柔軟な資格確認書交付を

健康保険証の有効期限切れが迫っているなかで、市区町村は保険診療を保障するためにできるかぎり柔軟に対応すべきだ。

「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて」で厚労省も認めているように、新規加入者について、マイナ保険証の利用登録状況が加入手続き時に正確に把握できない場合、暫定的に資格確認書を交付することは差し支えない(Q5)。マイナ保険証を利用登録しても資格確認書の返還は求めなくていい(Q2)。

市区町村はマイナ保険証の解除手続のPRをするとともに、郵送・オンラインなどできるかぎり簡便な方法での申請受付を用意すべきだ。厚労省の「解除申請書」の例示には、「解除を希望する理由」の記入欄があるが不要だ。マイナ保険証の申請には理由を求めないのに、なぜ解除には理由を書かせるのか。

また厚労省が通知しているように、「要配慮者」に資格確認書の交付申請の案内を急ぐ必要がある。「要配慮者」かどうかを判断する基準については、「要介護の高齢者や障害をお持ちの方など、様々な困難を抱える方が想定され、一律の基準を定めるのは困難」と厚労省は説明し、判断は市区町村に委ねられている(Q3)。児童についても、児童本人や親権者等による資格確認が難しいなどマイナ保険証の利用が困難な場合には、個別の状況に応じて資格確認書の申請交付の対象となる(通知参照)。

必要を感じて資格確認書を希望する住民に対しては、速やかな交付が望まれる。