●来年3月まで国保証で受診可能に

2025年6月27日、厚労省は今夏の国民健康保険証の有効期限切れに伴う「暫定的な取扱い」を、国保や後期高齢者医療の主管課や医療関係団体に通知した。

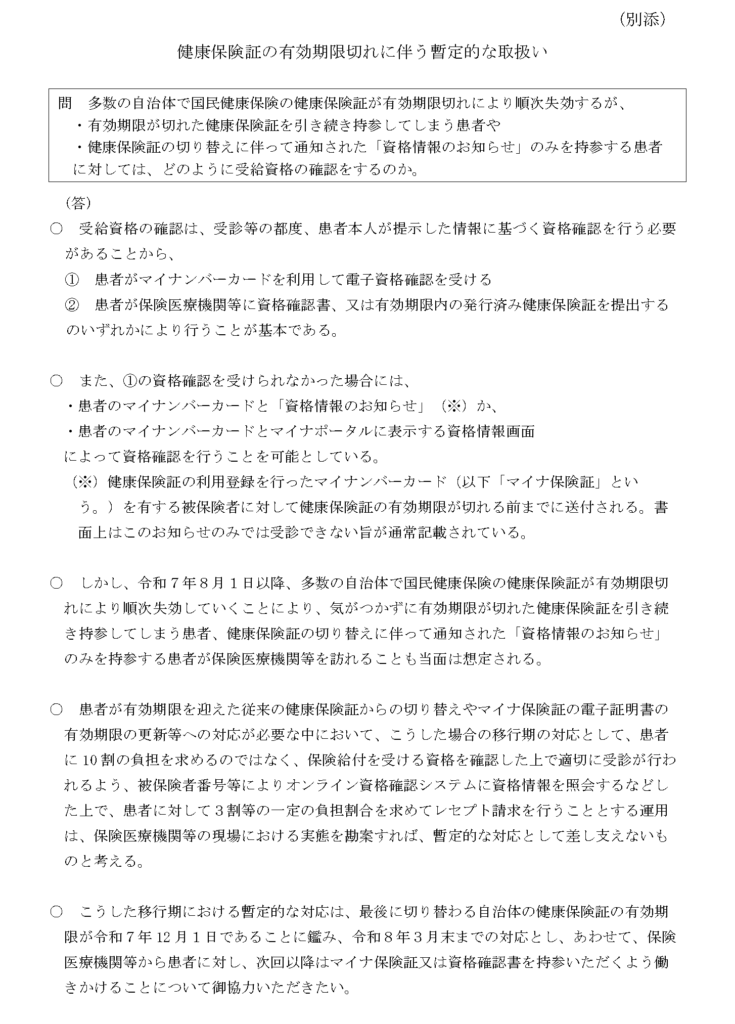

失効した国保証を持参したり「資格情報のお知らせ」のみを持参して受診した患者への来年3月末までの対応として、医療機関は被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに資格情報を照会して、10割負担ではなく3割負担等でレセプト(診療報酬)請求して差し支えない、というものだ(下記参照)。

事実上、来年3月までは健康保険証を使って保険診療で受診が可能になる。期限切れの国民健康保険証は廃棄・返却せずに、通院時は持参して活用しよう。

●場当たり的対応でますますわかりにくく

有効期限切れ対策として厚労省は、75歳以上の後期高齢者医療については、マイナ保険証の有無にかかわらず被保険者全員に来年7月末まで使える資格確認書を一律に送付する方針に、4月に転換していた(こちら参照)。

今回それ続く場当たり的な方針転換で、ますます制度は複雑にわかりにくくなっている。

保険医療機関等での患者の資格確認については、厚労省の療養担当規則第3条でマイナ保険証や健康保険証、資格確認書等によって行うことが定められている。有効期限切れの健康保険証や「資格情報のお知らせ」単体での資格確認は、法令上の資格確認方法ではない。今回の措置について福岡厚労大臣は7月1日の記者会見で、「「緊急やむを得ない事由によって資格確認ができない患者については、資格が明らかな場合はこの限りではない」旨についても規定しており、今回の暫定的な対応はこれに該当するもの」と説明した。こんな形での事実上の健康保険証の利用延長が可能だったということだ。

一方記者会見では、マイナポータルの画面のみを使って被保険者番号等を確認することについては、「このような方は手元にマイナンバーカードがあり、そのカードを使って資格確認をしていただきたい」と答えている。スマホだけ持参したのではダメということだ。なぜマイナカードを持参しなければいけないのか、分かりにくい説明だ。

●厚労省も国保証期限切れの混乱を認識

厚労大臣は7月1日の記者会見で今回の措置を、「本年8月1日以降、多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効していくことにより、当面は、有効期限が切れた健康保険証だと気づかないまま、引き続き従来の保険証を持参したり、健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参したりして、保険医療機関等を受診する方がいることも想定されるため、暫定的な対応としてお示ししたもの」と説明している。

共通番号いらないネットは、今夏の市区町村や医療機関の窓口の混乱を避け、安心して保険医療を受けられるようにするための暫定運用として、市区町村に「マイナ保険証の保有に関わらず国民健康保険被保険者全員に資格確認書の交付を」と呼びかけてきた(こちら参照)。

しかし厚労省は5月30日に都道府県を通して市区町村に、国民健康保険は「全員一律に資格確認書を交付する状況ではない」ことを周知徹底しろという依頼を出している(こちら参照)。

ところが厚労省は、同じ5月30日に都道府県国保主管課宛の事務連絡「8月以降の健康保険証の切り替えに伴う対応について」で、「従来の健康保険証の切り替えに伴い、その有効期限の前後において、市区町村に対する資格確認書の交付申請の集中のおそれや、医療機関の窓口にマイナ保険証や資格確認書を持参しない場合(誤って期限切れの健康保険証を持参した場合も含む。)の対応に関する指摘もされているところです。」と認めていた(こちらの資料参照)。

そして「そういった場合でも市区町村や医療機関の窓口での混乱を回避し、引き続き一定の自己負担割合で保険診療を円滑に受けられるようにする観点から、8月以降の受診の際の具体的な対応について検討しており、追ってお示しをする予定」としていた。今回の措置はこの「8月以降の受診の際の具体的な対応」を示したものだ。

●国保証期限切れでもマイナ保険証は使われない

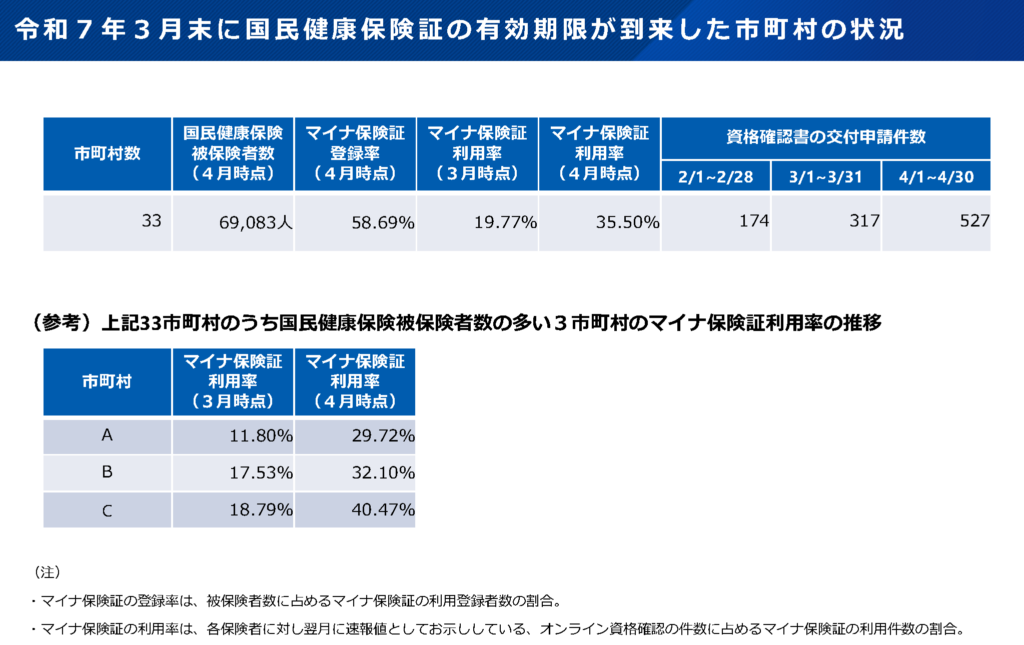

この5月30日の「8月以降の健康保険証の切り替えに伴う対応について」では、2025年3月にすでに国保証の有効期限切れになった33の市町村の状況が報告されている(下図)。

それによると、33市町村のマイナ保険証の登録率は被保険者数の58.69%あるが、マイナ保険証の利用率は期限切れ前が19.77%が、期限切れ後の4月でも35.50%にとどまり、マイナ保険証の利用は限定的だ。その一方で、期限切れ前後で資格確認書の交付申請件数が急増している。

この図で「資格確認書の交付申請件数」となっているが、マイナ保険証を持っていない人には申請不要で資格確認書は交付される。この件数は、マイナ保険証の利用登録解除やマイナ保険証を使うのが困難な「要配慮者」からの申請と思われる。

多くの人は、健康保険証の有効期限がきて失効してもマイナ保険証の利用を望まず、市区町村窓口にマイナ保険証の利用登録解除や資格確認書の交付申請が押し寄せ、医療機関では期限切れの国保証や「資格情報のお知らせ」が提示されていたと推測される。

厚労省もこの状況がわかっていながら、混乱回避のために資格確認書の一律交付をしようとした自治体には、全員一律に資格確認書を交付する状況ではないと通知していた。

●資格確認書の一律交付と健康保険証の利用継続を

マイナ保険証の保有に関わらず被保険者全員に「資格確認書」を一律交付するよう、各自治体で行政に申し入れが行われている。厚労大臣は6月6日の衆議院厚労委員会で、「資格確認書」の交付は自治事務なので、一律交付は自治体の判断になると認めていた(こちら)。

しかし多くの市区町村は、すでにマイナ保険証の有無により「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」を振り分けて送付するシステムを作っていたり、業者に手配をしているために、いまさら一律交付に変えられないという状況のようだ。

だが厚労省も窓口の混乱を予想しており、安心して受診できるようにするためには暫定対応として資格確認書を被保険者全員に一律交付することも検討すべきだ。

今回の厚労省の措置は国民健康保険についてで、年末にかけて有効期限切れとなる協会けんぽや健康保険組合での扱いは不明だ。また厚労省は来年3月まで、医療機関が患者に次回はマイナ保険証か資格確認書を持参するよう働きかけることを求めているが、患者がそれに応じるかも不明だ。マイナ保険証の利用率が低ければ、再び延長するつもりなのか。

私たちが「資格確認書」の被保険者全員への一律交付を呼びかけたのは、今夏の混乱を防ぎ安心して保険診療を受けられるようにするための暫定運用としてだ。ただ法律上は申請が必要な「資格確認書」と健康保険証は違い、被保険者全員が申請なく必ず受け取れる健康保険証の継続が必要だ(こちら参照)。

1月28日に立憲民主党が国会に提出したマイナ保険証と健康保険証の併用法案(「医療保険の被保険者証等の交付等の特例に関する法律案」法案はこちら)は、217通常国会では審議されなかった。そのために期限切れの保険証でも保険診療を暫定的に受けられるという、超法規的措置を厚労省は行おうとしている。次期国会で健康保険証の利用延長をきちんと法令改正すべきだ。