●マイナ保険証は微増、解除申請は2倍超に

厚労省は8月22日、7月分のマイナ保険証の利用状況(こちら)や利用登録解除件数(こちら)を公表した。

7月のマイナ保険証の利用率は31.43%で、6月分から0.79%の微増だ。昨年12月に「マイナ保険証を基本とする仕組み」への移行後、毎月1%前後しか増えていない(12月25.42%⇒1月25.42%⇒2月26.62%⇒3月27.26%⇒4月28.65%⇒5月29.30%⇒6月30.64%⇒7月31.43%)。こんな状況で、12月に健康保険証使用を終了することは許されない。

一方、7月のマイナ保険証の利用登録解除は28,863件で、前月より2倍以上増加した。昨年11月以降の合計が152,866件に達している(11月13,147件+12月32,067件+1月13,212件+2月10,724件+3月15,082件+4月14,593件+5月12,915件+6月12,263件+7月28,863件)。利用に比べ件数は少ないが、政府も保険者も解除申請を積極的に周知せず、マスコミもほとんど触れない中で、解除が増加していることは注目すべきだ。

7月末には後期高齢者医療証や7割の市区町村の国保保険証が利用期限を迎えた。8月以降の利用率等がどう推移するかが、健康保険証の存続を左右する。マイナ保険証は使わず、健康保険証や資格確認書を使おう。

保団連が最新の(7月末までの)情報に基づいて、分かりやすい27分間の解説動画をユーチューブに公開している。

動画を見て、マイナ保険証を登録している方は、利用登録解除を加入している保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合、市区町村など)に申請しよう。

●電子証明書を更新しなければ

資格確認書が受け取れる

デジタル庁は8月22日からマイナンバーカードと内蔵の電子証明書の更新について、サンリオのキャラクターを使ったCM放映を始めた。

今年は、2016年1月のマイナンバーカード交付開始から10年目、マイナポイント第1弾から5年目にあたり、大量のカード本体(10年周期)や電子証明書(5年周期)の更新が発生する。マイナ保険証は電子証明書を利用しており、更新しないとマイナ保険証は使えなくなる。

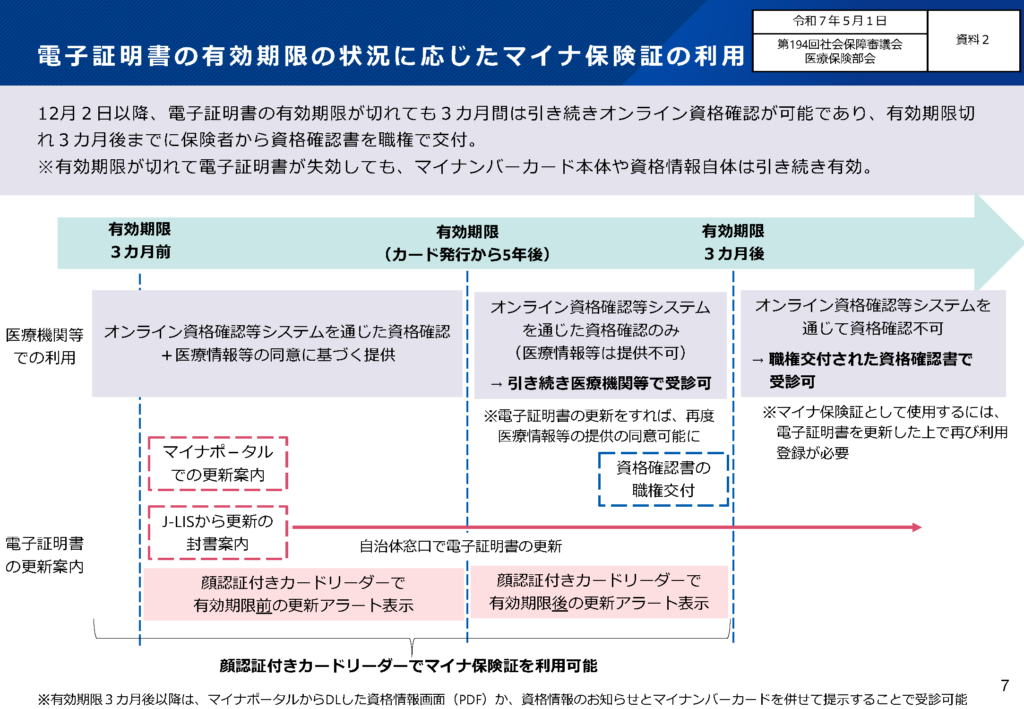

厚労省は、電子証明書の有効期限が切れても3カ月間は、保険資格確認に限定してマイナ保険証を利用可能にしているが、その3カ月間に更新されない場合は、資格確認書を職権交付(申請なく交付)するとしている(下図)。マイナ保険証の利用登録解除をしなくても、電子証明書を更新しなければ資格確認書を使って受診できるようになる。

なお電子証明書が使えなくなっても、マイナンバーカードを顔写真付き身分証明書として使うことは可能だ。

●マイナ保険証のスマホ利用で混乱も

厚労省は2025年9月19日から、スマートフォン(スマホ)でのマイナ保険証の読み取りを開始予定だ(厚労省サイト参照)。政府は2025年12月1日の健康保険証利用終了に向けて、低迷するマイナ保険証の利用率を上げる効果を期待しているようだが、むしろ医療現場では新たなトラブル要因になりかねない。

一部の顔認証カードリーダーを除いて、そのままではスマホの読み取りができないので、スマホ読み取り用のカードリーダーを新たに接続しなければならない。その購入費用の半額補助(上限7000円)を開始したばかりで、当面、利用可能な医療機関は一部になる。厚労省も「2025年9月19日から、準備の整った医療機関・薬局で順次利用できます」と説明している。

また「スマートフォンで初めて受診する医療機関・薬局では、実物のマイナンバーカードもあわせてご持参」するよう求めている。利用の前には、受付に設置された顔認証付きカードリーダーを操作して本人認証を行う必要がある。

医療機関窓口では、スマホだけを持参した患者に利用できないことを詫びたり、操作の問い合わせに説明したりすることが起きるだろう。

実際、厚労省が一部の医療機関で7月から行った実証実験では、患者からは「スマホの最初の設定が難しかった」「スマホをかざす場所や端末の操作方法がわからなかった」などの声が、医療機関職員からは「来院前にマイナンバーカードのスマートフォンへの追加を終えてから受付で利用してほしい」「マイナンバーカードのスマートフォンへの追加に必要な署名用電子証明書のパスワードが分からず利用を断念される方がいた」「顔認証付きCR の操作をせずにいきなりスマホをかざす方が多い」などの意見が報告されている(8月28日社保審医療保険部会資料2)。

厚労省は「スマホ利用に当たっての必要な事前準備や留意点について周知を図っていく」というが、周知は容易ではない

●スマホに電子証明書を搭載して大丈夫か

厚労省の実証実験では、スマホの機種変更時等のセキュリティ面の不安も患者から指摘されている。

iPhoneとAndroidでは電子証明書の搭載の仕方が違うが、Androidの場合、単にスマホを初期化しただけでは電子証明書は残ってしまう。デジタル庁も次のように注意している(「Androidスマホ用電子証明書を登録しているスマートフォンの利用をやめるときの手続」)。

スマホ用電子証明書の失効について

法律上、機種変更や下取・売却、廃棄、故障などによって、スマホ用電子証明書を登録しているスマートフォンの利用をやめるときは、利用者ご自身で電子証明書を失効させることが義務づけられています。

スマホ用電子証明書を登録しているスマートフォンから失効手続を行うことによって、電子証明書が失効し、スマートフォン内の関連データも削除されます。

適切に電子証明書の失効手続が行われていない場合、スマートフォン内にスマホ用電子証明書が残ってしまいます。(スマートフォンの端末初期化では削除されません。)

デジタル庁は「仮に残っていても、スマートフォンを適切に管理、又はパスワードを知られていなければ、悪用はされません」と書いている。しかし電子証明書はオンラインでの実印と印鑑登録に相当するものであり、万が一にも不正利用されると大変だ。パスワードが覚えられないからと、メモ代わりにスマホで撮影していないか。

厚労省はマイナンバーカードを持ち歩くことへの不安がマイナ保険証の利用率を低迷させる一因として、スマホで利用できるようにするとマイナンバーカードを持ち歩かなくても済むので利用が増加すると期待しているようだ。しかし、個人情報満載のスマホに電子証明書を搭載して持ち歩く方が危険ではないか。