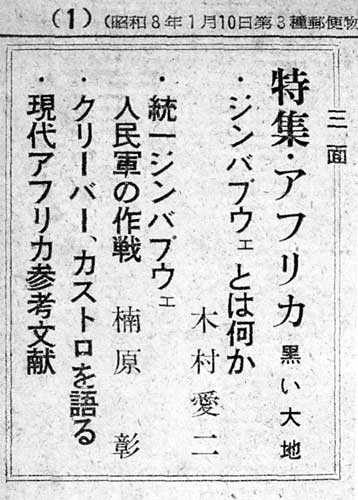

日本読書新聞 第1860号「特集・アフリカ 黒い大地」

昭和51(1976)年6月14日

『ジンバブウェとは何か』

(木村愛二・アフリカ研究家)

解放戦争の新展開

崩壊近い白人少数支配

アフリカ人はローデシアを認めない

ジンバブウェ(ローデシア)解放戦争は、ここ2、3ヶ月、めまぐるしい展開をみせている。白人少数支配の崩壊は、1年以内と目されている。約570万人のアフリカ人が、約25万人のヨーロッパ系支配層を倒し、新生国家ジンバブウェを建設する日が近づいている。

ところが、わが日本の独占資本・商社は、解放勢力のはげしい抗議にもかかわらず、クロームの輸入、自動車の輸出など、国際的経済制裁をやぶりつつけている。そのやり方は、対南ア貿易をよそおうものであるが、犯罪性はかえって明白であり、二重にみにくい。

また、ベトナム解放戦争の場合とくらべて、日本人のジンバブウェに対する関心は、またまだ低いといわねばならない。その原因の第一は、やはり距離であろう。遠い国の出来事なのであろう。その上、日本とアフリカとの歴史的なつながりも、一番うすい。いや、一番うすいと思いこまされているというべきであろうか。

日本の学校教育用歴史学は,アフリカ史にほとんどふれていない。かすかに書かれているものは、ヨーロッパの御用学者によって歪められつくした逆宣伝の、最悪のエッセンスでしかない。この官制学問の悪影響を、われわれ日本人の頭の中から追い出すには、大変な努力が必要であろう。

●長い歴史を持つアフリカ史

ジンバブウェとは、土地の言葉で「石の家」(複数)の意味であり、「石造りの町」とも解されている。ジンバブウェ周辺には、古代・中世の遺跡、金・鋼・鉄・錫などの鉱山跡が無数にある。石造遺跡は3、4百個所、鉱山跡は約17万個所を数える。大ジンバブウェとよばれる巨大な石造遣跡群は、かつての壮麓な神殿、宮殿を含み、校庭(モノモタパ)の居城を中心とする城郭都市のあとである。モノモタパの帝国へ達し、通商を乞うことは、住時のポルトガル人冒険商人・海賊たちの最大の野望であった。そして、その野望のいきつくところポルトガル人はモノモタパ帝国を破壊してしまったのである。

ポルトガル人の進出する以前、モノモタパの帝国から東アフリカ海岸の諸都市を結ぶ貿易路は、「インド洋世界貿易」の中心であった。ジンバブウェは、長い歴史を持つアフリカ文化の華であった。解放勢力は、この輝かしい歴史の伝統に誇りをもち、アフリカ文化再建への願いをこめて、新生国家の名をジンバブウェとさだめているのだ。

歴史をさかのぼれば、さらに深い謎さえ暗示されている。まず確かな事実として、この地から、古いエジプトの神であるオシリス神の小像が発見された。それには紀元前15世紀のファラオ・トゥトゥモシス3世の碑銘がきぎみこまれていた。トゥトゥモシスは、南方の豊かな国プーント王国との交易を成功させ、その記録を残した。プーント王国との交易の記録は、エジプトの古代王朝のはじめにさかのぼるものであり、記元前3000年をくだらない時期からつづいていた。

紀元前2300年頃の古代エジプトの王女のミイラは、アンチモンいりの化粧箱をともなっていた。このアンチモンが、また、ジンバブウェあたりの特産品である。こんなことが、プーント王国論争の材料となっており、アフリカ人やアフロ・アメリカ人の学者は、口々に「ジンバブウェ説」を主張している。

古代エジプトとともに古いプーント王国、もしかすると人類史上最古の国家プーントの位置を定めずしては、本当の世界文化史の幕はひらかないであろう。それだけではなく、すでに定説となった旧石器(狩猟)文化につづいて、新石器・農耕・牧畜・金属文化のアフリカ中心説が、確信をもって論ぜられてもいる。

●セシル・口ーズ=ローデシア

以上のような歴史的背景からみると、いわゆるローデシアは、まことに短命であった。ローデシアは、セシル・ジョン・ローズ(1853~1902)の個人名を冠した国名であり、現地アフリカ人が一度たりとも承認したことのない地名である。日本の一部の大新聞が、いまだに「ローデシア」とのみ記しているのは、まことに残念である。

ローズは、イギリスで牧師の子に生まれ、南アに渡ってダイアモンド・金鉱で巨富をきづき、南アフリカ会社の名のもとに現在のザンビアとジンバブウェの支配権を手中におさめた。ヴィクトリア女王の特許状が発せられたのは、1889年のことであった。

これに先立つ1884年には、14ヶ国の列強が参加して、ベルリン会議がひらかれ、植民地切り取りの基本線がきめられた。一般原則として、保護条約は領有にひとしい、条約締結は他国に通告する、併合にあたっては十分な兵力で実際に占領する、などがきめられていた。

占領競争の途中で、1890年には、英独の分割協定も結ばれた。しかしたとえば、現地のンデベル王ロベングノラは、イギリス軍の侵人に抗して、数年間も戦いつつけた。イギリス人にとって地図上の切り取り領土を占領する「平定」作戦なるものは、アフリカ人にとっては、独立を守りぬくための必死の祖国防衛戦争なのであった。

ローズは1890年に南ア・ケープ植民地首相となり、1895年には、新たな占領地がローデシアとよばれるようになった。しかし、1世紀を経ずして、北ローデシアはザンビア(1964)として独立した。のこりの南半分は、ローデシア戦線を名乗るスミス一派が一方的独立を宣言(1965)しているものの、旧本国イギリスさえ、これを承認していないのである。

●ローズの鉄道とゲリラの爆破

ローズとの関係で最近もっとも象徴的なのは、解放勢カゲリラによる鉄道爆破のニュウスである。

南アからボツワナ、ジンバブウェに通ずる鉄道は、ローズのアアフリカ縦断鉄道構想の一環であった。ローズは個人としても570万ポンドの大金を投じ、株主たちを前にして、つきのような侵略宣言をなした。

「アレクサンドルや、カンピュセスや、ナポレオンによって企てられたことを、われわれ実際家が成し遂げようとしているのだ」

ところが縦断鉄道の完成をまたずに、大英帝国は崩壊した。タンザニア=ザンビア間のタンザン鉄道は、かつてイギリス人の阿片賓易で眠らされていた中国人の援助で、完成しようとしている。歴史は皮肉である。

1965年の白人叛乱(ローデシアの一方的独立)以来、国際的経済制裁はことごとく破られつづけてきた。たとえば石油パイプラインが封鎖されても、南アからドラムカンを満載した石油輸送列車が走りつづけていた。そして逆に、独立国ザンビアが、経済封鎖のあおりで苦しんだりしたのである。

ローズの鉄道は、やがて寸断され奮取され、解放勢力を南アに輸送する赤いルートになるのではないだろうか。マルクスは「一般に、ヨーロッパでの賃金労働者の隠された奴隷制は、新世界での文句なしの奴隷制を脚台として必要とした」と説いている。この言葉の意味を、いま、クローム・鉄鉱山でアパルトヘイトに苦しむアフリカ人労働者によせて、1945年には2400人のストライキを敢行したというローデシア鉄道アフリカ人従業員組合の仲間によせて、いまひとつ噛みしめてみたいのである。(木村愛二・アフリカ研究家)

右:セシル・ローズ(wikipediaより引用。Ernest Herbert Mills)