慢性腎臓病患者の命を支える透析。全国どこでも受けられ医療水準も高いが、患者(35万人)の高齢化が進むのに「透析の出口」、つまり「腎臓病患者の終末期」は議論されてこなかった。

著者の夫は著者と同業で、難病から透析となり、実母からの腎移植を経て、再度透析へ。やがて別の疾病等も重なり透析継続が困難になり、やめる決断をするが、緩和ケアはがん等にしか適用されず、壮絶な苦痛の中で夫を喪う。

前半は全身全霊で夫を支え、一方で冷静な記録者としての視点も入る看取りまでの道程。後半は後悔を胸に、「透析医療でビルが一棟建つ」と言われる透析業界に鋭く切り込み、腎臓病患者の終末期を医療・介護者でケアする「鹿児島モデル」、体に負担の少ない「腹膜透析」(日本では過酷な「血液透析」が主流)など“希望の芽”を拓く。ノンフィクション作家としての矜持に裏打ちされた渾身の記録は、生き方死に方双方に医療も社会も向き合う大切さを教えてくれる。 (花)

ガイドブックにない もうひとつの東京を歩く 東京社会科散歩

井上理津子 著

|

- ガイドブックにない もうひとつの東京を歩く 東京社会科散歩

- 井上理津子 著

- 解放出版社2200円+10%

|

|

|

遊郭があった玉ノ井や吉原、労働者の街の山谷、強制移住や朝鮮学校の土地明け渡し裁判で東京都と闘ってきた枝川、GHQに接収された漁師町の羽田など、「観光的でない東京」の街歩きのルポだ。

知っているつもりだった街についても知らないことが多く、とても興味深かった。「尾久空襲」は「ドーリットル空襲」と呼ばれる日本本土への初空襲だが、空襲直後から長い間、箝口令が敷かれた状態で住民は口をつぐんでいた。その後も尾久は5度も空襲を受けていた。差別の目を向けられがちな芝浦の屠場では、重労働と低賃金を強いられていた労働者たちが労働組合を結成して、1980年、解体現場で働く全員を都職員にさせたという運動があったことに感動した。

「女たちの戦争と平和資料館(wam)」や、「高麗博物館」なども登場。平和や人権のために活動する人々からじっくり話を聞くだけでなく、通りがかりの人との会話も楽しく、本書片手に街歩きをしたくなった。 (ぱ)

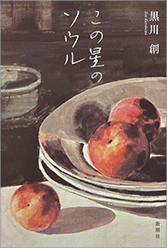

- この星のソウル

- 黒川創 著

- 新潮社2200円+10%

|

|

|

1876年に鎖国していた朝鮮を開国させて以来150年。日本は朝鮮に不平等条約を締結させ、国王を退位させて1910年に併合し、35年間植民地に。その後現代まで陰に陽に深い関係にあった。本書は朝鮮半島の権益をかけた日露中の覇権争いの中で、国王高宗と日本が暗殺した王妃、初代朝鮮総督の伊藤博文を中心に歴史をひもとく章と、現代に生きる日本人・中村直人を主人公にした物語が、交錯しながら展開する小説だ。

物語部分が興味深い。光州事件の時に高校生だった中村は在日韓国人政治犯の救援活動のためソウルへ。1995年には著作の取材で再びソウルを訪れ、崔美加のガイドで朝鮮独立運動の現場など歴史の舞台を巡り、語り合う。日朝韓の民衆同士の繋がりと朝鮮の歴史が生身の人間を介して立ちのぼる。探検家のイザベラ・バードと王妃、政治家、中島敦などの作家、思想家など在野の人々多数が行き交い、歴史的な出来事と個人的交わりにのめり込んでいく。 (三)