日本のフェミニズム研究を牽引し、多くの研究者に影響を与えながらも、2011年に57歳で亡くなった著者。2000年の名著が文庫で復刊した。

著者が考えるフェミニズムは、女性の解放を意図しながら、「女」とされる根拠を無効にし、「女」と位置付けられる者以外にフェミニズムを開いていくこと―と提起。フェミニズムを思想と運動の両面から歴史的に考察した第Ⅰ部では、男/女というカテゴリーを作り出す問題点や、これを前提とした議論では男女の非対称性をかえって強化する懸念などを指摘する。第Ⅰ部を踏まえた第Ⅱ部の身体、慣習、グローバル化では、性差を当たり前とする社会に潜む考え方や性差の虚構性をさらに暴く。

新たな可能性を示した著者が健在なら、フェミニズム・ジェンダーの議論や研究はどう展開しただろうか。文庫化にあたり収録された、齋藤純一氏との対談「親密圏と公共圏の〈あいだ〉」と、岡野八代氏による解説からも考えたい。(春)

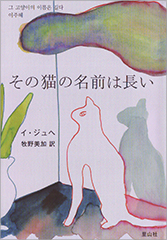

- その猫の名前は長い

- イ・ジュヘ 著 牧野美加 訳

- 里山社2100円+10%

|

|

|

著者は1971年生まれ、韓国・全羅北道全州で「家父長制という囲い」の中で育ち、主婦をしながら翻訳家となり、A・リッチ等の影響を受けて小説を書くように。本書は著者の初邦訳の短編集。

9篇の作品は独特の質感があり、主人公は様々だが、心の奥底に埋もれ、本人も存在を忘れていた「傷」や目を背けたくなるような醜い感情も、そっと掬い出して見つめるような作品だ。社会からの蔑視に共に耐え、”生産的な””何か”をするママ友3人の友情がコロナ禍の会食での感染で歪む「わたしたちが坡州に行くといつも天気が悪い」、3人の母を持つ息子の恋人の目線で書かれた「春のワルツ」-。

家父長制や階級差別、親との分かりあえなさ、孤独な育児、行き違いや叶わぬ想い、性暴力で被った傷。それに被せるように描かれる様々な形のつながりや愛は、決して全てを解決しないが、確かにそこにある。私自身も忘れていたような感情、新たな作家とその世界観に出会えた喜びを噛みしめる。(豆)

- 生きることのはじまり

- 金滿里 著

- 人々舎1800円+10%

|

|

|

唯一無二の〈障碍者〉によるパフォーマンス集団「態変」を率いる著者が、生きてきた道のりを問い、伝える書(1996年発行本の復刻版)。「私の生い立ちには徹頭徹尾、普通ということが何一つない」と冒頭で書くように、著者は他の誰でもなく、金滿里として立つ。

3歳でポリオを患い、首から下は自由にならない。鋭い人間観察力で、人間の〈本意〉とは何かを考え、自分が進む道を切り開く力を付けていく著者の思考には胸を打たれる。ままならない進路問題もあって家を出て介護者と暮らす道を選び、障がい者当事者運動を進めた「青い芝の会」に深く関わっていく。圧巻は国際障害者年を機に、83年に「態変」を立ち上げた経緯だ。復刻版のあとがきで90年代末から現在まで、国内外で高い評価を得ていることが記され、「態変」のパフォーマンスが見たくなる。

朝鮮伝統芸能の伝承者だった母親のこと、障がい者運動の中の女性など、ラディカルな視点は著者ならではのものだろう。(三)