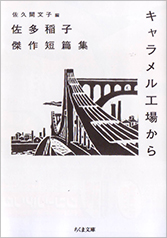

キャラメル工場から 佐多稲子傑作短篇集

佐多稲子 著 佐久間文子 編

|

キャラメル工場から 佐多稲子傑作短篇集

- 佐多稲子 著 佐久間文子 編

- 筑摩書房880円+10%

|

|

|

ふぇみんの創立者の一人で、短篇の名手と言われる著者が、1928~82年に発表した16の小説を収める。貧しい家族の犠牲になる少女の涙、志半ばで病に倒れる無念、40年ぶりに再会した友人同士が抱くわだかまり。ぐいぐい心に食い込む筆致が、今も色褪せない。

中でも衝撃的なのは、「虚偽」と、同じ題材の「『女作者』」である。名の知れたプロレタリア作家だった「私」は、軍の案内で前線を訪問しルポルタージュを書く。これがアジアを解放するのではなく侵略する戦争であり必ず負ける、と信じていながらそれを隠し、軍を利用していろいろ見てきてやろうと考えていた「私」が、逆に利用されたと気付いた時の羞恥。

それは「実体をさらして責めを受けるしかないと」思った戦後の佐多の覚悟につながるが、現代に働く我々の胸を焼く悔しさに通じるものでもある。自分の信条に合わない仕事をする時、我々は佐多と一緒に「壁に顔を伏せ」ながら、歯がみするしかないのだ。(雪)

痛みの〈東北〉論 記憶が歴史に変わるとき

山内明美 著

|

- 痛みの〈東北〉論 記憶が歴史に変わるとき

- 山内明美 著

- 青土社2600円+10%

|

|

|

宮城県志津川町(現南三陸町)出身の著者は、東日本大震災の夜、東京の大学寮にいた。「消防団員だった父が水門を閉めに行ったままだ」「宋神道さんの安否が分からない」という悲痛な電話を受ける(2人は無事だった)。その夜、不安の中で著者が読むことができたのは『苦海浄土』だった。

2011年から23年まで、時々の状況と著者の思索が本書に残された。「津波の被害と放射能汚染がめくり上げていった地方の姿は、細部まで素描される必要があると思う」と著者は言う。巨大防潮堤計画を前に奥尻島へ、旧態依然の開発的「復興事業」を前に水俣へと向かう著者。「創造的復興」は好景気の時代への願望でしかない。南三陸、水俣、福島には、弱者を弱者のままに温存する、社会構造と制度的仕組みが存在し続ける。

海と土に根差し、生業に支えられ培われてきた三陸沿岸の地に、新たな〈三陸世界〉の在り方を著者は構想する。この問題提起を受け止めたい。(ね)

コーダ 私たちの多様な語り 聞こえない親と聞こえる子どもとまわりの人々

澁谷智子 編

|

- コーダ 私たちの多様な語り 聞こえない親と聞こえる子どもとまわりの人々

- 澁谷智子 編

- 生活書院1500円+10%

|

|

|

「コーダ」とは、聞こえない親を持つ聞こえる子どものこと。本書は年齢も性別も住んでいる地域も違う6人が自身の家族を語り、コーダとしての思いを綴ったもの。

「はじめに」にもあるが、聞こえない親を持つ子どもをみんな「ヤングケアラー」と捉えてしまうのは違うということをまず正してくれる。コーダに“通訳”などの負担を求めるのは社会のほうで、コーダを特別視するまなざしや先入観こそ問われるべきだと感じた。

聞こえない人の世界と聞こえる人の世界を知る「境界人」の著者たちは、他のコーダたちに出会うことで、コーダの共通項や違いを感じたり、一方の世界しか知らない人々が気がつかない問題を自覚し、経験を生かし、様々な分野で活躍している。手話言語をはじめとするろう者の文化が豊かなように、コーダが発信する語りも実に豊か。通訳のあり方や通信機器への期待などの視点も興味深い。(ん)