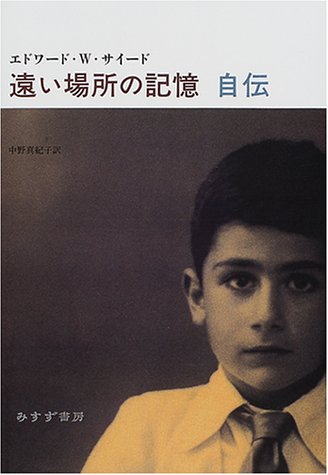

| Edward Said Memoir | |

自分は流れつづけるひとまとまりの潮流ではないか、とわたしはときおり感じることがある。堅牢な固体としての「自己」という概念、多くの人々があれほど重要性を持たせているアイデンティティというものよりも、わたしにはこちらの方が好ましい。これらの潮流は、人生におけるもろもろの主旋律のように、目覚めているあいだは流れつづけ、至高の状態においては相互に折り合いをつけたり調和させたりという努力も必要としない。それらは「離れて」おり、おそらくどこかずれているのだろうが、少なくともつねに動き続けている──時に応じて、場所に応じて、あらゆるたぐいの意外な組み合わせが変転していくという形を取りながら、かならずしも前進するわけではなく、ときには相互に反発しながら、ポリフォニックに、しかし中心旋律は不在のままに。これは自由のひとつのかたちである、とわたしは考えたい──たとえ完全にそう確信しているとはとてもいえないにせよ。この懐疑的傾向もまた、ずっと持ち続けたいとわたしが特に強く望んでいる主旋律の一つである。これほど多くの不協和音を人生に抱え込んだ 結果、かえってわたしは、どこかぴったりこない、何かずれているというあり方の方を、あえて選ぶことを身につけたのである |

|

| Out

of Place 遠い場所の記憶 |

|

『遠い場所の記憶』は、エドワード・サイードの自伝『Out of Place』の翻訳書です。300ページを超える長編ですが、ここには彼の政治や学問における思想形成について直接的な説明はありません。記述に中心となっているのは、物心ついてから博士課程を終えるまでの「人格形成期」の出来事であり、とりわけ十五歳で渡米するまで過ごした中東世界の思い出にその大半が費やされているからです。『オリエンタリズム』や『文化と帝国主義』にあるような切れ味のよい議論展開を愛好する読者にとっては、この叙述的な文体はやや拍子抜けかもしれません。しかし、まだ六〇歳を過ぎたばか りのサイードが取りかかったこの自伝のもくろみには、(病を得たことで人生を俯瞰するような地点に来てしまったという事情はあるにせよ)たんに幼年時代の思い出をエレガントに描写するという以上のものがあったはずです。 りのサイードが取りかかったこの自伝のもくろみには、(病を得たことで人生を俯瞰するような地点に来てしまったという事情はあるにせよ)たんに幼年時代の思い出をエレガントに描写するという以上のものがあったはずです。ここに記録されている成長期の具体的事実は、「主観的」に回想された自己のイメージと相並んで、後年の政治的・思想的展開の基盤をなすサイードの内面形成について多くのことを物語っています。それと同時に、これまで語られることのあまりにも少なかった人々の側からの、一つの時代についての証言としても本書は大きな意味を持っています。そのためには、叙述的に「物語る」必要があったのではなかろうかと思われます。 この自伝の重層的な主題として、次の三つの角度から整理してみました。なお、それぞれのポイントにリンクさせた訳文の一部は、ウェッブ用レイアウトで見やすいように若干J変更してあるので、刊行された文章と完全には同一でないところもあります。 ☆ パレスチナ人によるNarrative(物語)-Extracts:

Nabiha, Farid, Malik,

Beidus 書評: 朝日新聞

< http://www.msz.co.jp/titles/02000_03999/ISBN4-622-03206-6.html(みずず書房)からの抜粋 :Copyright Reserved>

|