大岩オスカール幸男特集

A4判・並製・98頁・4色カラー・日英両語併記・定価2500円+税

ISBN4-7738-0014-3

本書は、「現代アートはどこへ行くのか?」という問題意識のもとに、大岩オスカールの作品をカラーで一望すると共に、折々の文章に加えて、「アーティストインタビュー」も掲載されており、創造活動の秘密に迫る興味深い一書となっている。

| 2000年の刊行書 |

| ART&ist 大岩オスカール幸男特集 |

|

| 大岩オスカール幸男 A4判・並製・98頁・4色カラー・日英両語併記・定価2500円+税 ISBN4-7738-0014-3 |

|

|

大岩オスカールは、1965年サンパウロ生まれの日系ブラジル人。10代の頃から漫画を描き始めた。大学では建築を学び、90年代に日本に移住した。コミカルで、ユーモラスなその作品は、時おり漫画雑誌でも見かけるが、その底には、世界規模の環境破壊、地域格差、エイズウイルスなどをめぐる社会的な問題意識が渦巻いている。

本書は、「現代アートはどこへ行くのか?」という問題意識のもとに、大岩オスカールの作品をカラーで一望すると共に、折々の文章に加えて、「アーティストインタビュー」も掲載されており、創造活動の秘密に迫る興味深い一書となっている。 |

|

| アルコールと作家たち |

|

| ドナルド.W.グッドウィン/著 小山昭夫/訳 A5判、上製、320頁、定価2500円+税 ISBN4-7738-0017-8 |

|

|

米国の7人のノーベル文学賞受賞作家のうち5人もが「アル中」だった!なぜ、作家たちは駆り立てられるようにして酒を飲むのか?

アルコール中毒の研究にかけては世界的な権威であるグッドウィン博士は、この疑問を解くために、8人の作家【ポー、フィッツジェラルド、ヘミングウェイ、スタインベック、シムノン、フォークナー、オニール、ラウリー】を取り上げ、その生涯と作品を綿密に調査した。20年余にわたって続けられた研究は、作家たちの人間性と精神の闇に迫って、彼らの知られざる面を明らかにし、紋きり方に陥ることなく病跡学的な展開を示している。 自身も長年精神病とアルコール中毒の研究に携わってきた訳者による解説は、専門的な領域をわかりやすく説明し、本書の理解のための格好の一編となっている。文学的な面からも、病理学的な面からも興味深い書 |

|

| ホセ・マルティ・黒之介 | |

| 木村祥子=写真・文 装丁/本永恵子 サイズ:縦210mm 横119m、上製、96頁、定価1500円+税 ISBN4-7738-0015-1 |

|

|

飼い主が溺愛しているネコの本がまた1冊、と言うなかれ。

物好きな飼い主によって、キューバ独立の英雄の名をとって、あろうことか、「ホセ・マルティ・黒之介」という、たいそうな名前を授かった黒いネコが見せる、興味津々の百態。母はアメリカンショートヘア、父は不明種。その一挙手一投足と、凛々しい表情は、ネコがもつ奥深くも魅力的な世界へと見る者を導いてくれる。 |

|

| 「棚田」インスタレーション 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ ILYA/EMILIA KABAKOV "THE RICE FIELDS" INSTALLATION ECHIGO-TSUMARI ART TRIENNIAL |

|

| イリヤ/エミリア・カバコフ 作家のドローイング、写真(安斎重男撮影)多数収録。 装丁:イリヤ/エミリア・カバコフ+有賀強 A4判(横長)・80頁・並製・4色カラー 定価3000円+税 ISBN4-7738-0013-5 |

|

|

世界的な注目を集めるウクライナの現代美術家カバコフは、新潟の山間地域の四季折々の光景を見て、何を感じとったか。卓抜なインスピレーションに基づいて、田園風景の中に再現された、5つの彫刻と5つのテキストによる、伝統的な稲作の情景。オリジナルアイディア→米作の実際を観察しての修正→製作→設置→完成の全過程を日英両語でたどる。

|

|

| 夢のゆくえ 日系移民の子孫、百年後の故国へ帰る |

|

| モンセ・ワトキンス/著 井戸光子 /訳 装丁/本永恵子 46判、218頁、並製、定価2300円+税 ISBN4−7738−0008−9 |

|

|

19世紀末、太平洋を越えてはるか中南米の地に渡った日本人たちがいた。

百年後のいま、その子孫たちは、「黄金の国=ジパング」をめざして還流してきた。在日15年、日本社会と文化に通暁したスペイン人ジャーナリストが、一世紀に渡る移民の夢の「いま」を語るドキュメンタリー。 目次 |

|

| 訃報 モンセ・ワトキンスさん逝去 |

| 性の差異 La Difference des Sexes |

|

| ジュヌヴィエーヴ・フレス/著 小野ゆり子/訳 装丁/有賀強 46判、168頁、上製、定価2300円+税 ISBN4−7738−0007−0 |

|

|

「女性的なもの」ではなく、思考する主体として女性が浮上する哲学思想書。

著者が愛読していたスピノッザにとって、「狂人、女性、子供」は同じカテゴリーをなすものだった! 読者として想定されていない、「非理性的な存在=女性」に位置づけられた著者が「性の差異」という、不在の哲学素をめぐって、プラトンから現代思想までを疾駆して、分析する。 目次 |

|

| 2000年3月から6月にかけて、パリ首都圏で「ナヌムの家」が上映された。ビヨン・ヨンジュ監督もパリへ駆けつけた。3月26日、クレテイユ女性国際映画祭に際しての上映の時には、『性の差異』の著者ジュヌヴィエーヴ・フレスも参加し、上映後に簡潔なスピーチを行なった。「ナヌムの家」パリ上映委員会のコリン・コバヤシさんのご好意により、フレスの発言を紹介する。「発言1」 | |

| 去る11月29日、一週間後に東京で開かれる「女性国際戦犯法廷2000」に連帯するための記者会見がパリで開かれた。この席に、『性の差異』の著者ジュヌヴィエーヴ・フレスがいた。以下は、その場に同席した「ナヌムの家」パリ上映委員会のコリン・コバヤシさんが寄せてくれた記者会見のもように関する報告である。「発言2」 |

| アンデスで先住民の映画を撮る ウカマウの実践40年と日本からの協働20年 |

|

| 太田昌国/編 装丁:本永恵子 A5判、312頁、並製、口絵写真・資料写真多数、 定価3000円+税 ISBN4−7738−0012−7 |

|

|

風に舞うポンチョ、冷気を震わすケーナの響き。神話の果て、アンデスの魂を映像に刻み続けるボリビア・ウカマウ集団。「映像による帝国主義論」の創造を経て、先住民世界への「越境」を試みる果敢な営為と、日本からの協働実践をふりかえる。

『第一の敵』『コンドルの血』『地下の民』そして最新作『鳥の歌』など、この20年来全作品が自主上映されて、全国各地に根強いフアンをもつ南米ボリビア・ウカマウ集団&ホルヘ・サンヒネス監督は、映画造りにむけてどんな試みを行なってきたか。 映像による帝国主義論、西洋的映画文法の解体、先住民の価値観の重視など、個性あふれるその全貌を示す。同時に、自主上映の形で協働し始めた日本側スタッフの、共同製作へと至る歩みを多角的な構成で明らかにする。 第一章 ウカマウ自身によるウカマウ映画 第三章 ウカマウ映画を〈読む〉 第四章 自主上映から共同制作へ |

|

| 船の救世主 |

|

| ロドリゴ・レイローサ/著 杉山晃/訳 装丁:本永恵子 46判、上製、140頁、 定価1600円+税 ISBN4−7738−0011−9 |

|

|

主人公は模範的な軍人の海軍大将。規律を重んじ、禁欲的で、完璧主義者だ。しかし、軍人に義務づけられた精神鑑定を受けることになったことから、彼の頭の中の歯車が狂いはじめる。

異常性は次第に大きく、抑えがたいものになり、ついには凶行におよぶ。だが、沈む船も、人を呑み込んだ海も、あくまで静かだ。太陽は相変わらず照り続け、海軍大将は常に変わらず礼装を調え、会合に出席するための準備を続ける……。 |

|

| 日本ナショナリズム解体新書 発言1996−2000 |

|

| 太田昌国/著 装丁:本永恵子 46判、上製、324頁、 定価2500円+税 ISBN4−7738−0009−7 |

|

|

米国主導のグローバリズムに合わせて、経済諸領域・貿易・文化のあり方を急速に変貌させる日本社会。他方で、それとバランスをとるかのよう噴出する偏狭なナショナリズムの衝動。

都知事の「三国人」発言、首相の「神の国」「国体」発言などは、「不況・失業・リストラ」などに窒息する社会の底辺に暗く澱む、不満感情・怨念の炎に、油を注ぐはたらきをしている。 他者を迎え入れず、貧しく閉塞する日本の社会・文化・政治・文学の状況を批判的ない内省する1996−2000年の諸論考を集成。 論じる対象は、司馬遼太郎、丸山真男、吉本隆明、山内昌之、中島ゆみき、船戸与一、目頭真俊、小林よしのり、ラーゲリ、ペルー人質事件、ベトナム戦争、東チモール、周辺事態法、日の丸君が代、天皇制、ユーゴ空爆、自由主義史観、アイヌ文化法、オウム裁判、映画「プライド」など、多岐におよぶ。 |

|

| 「ゲバラを脱神話化する」 |

|

| 太田昌国/著 装丁:本永恵子 新書版、上製、171p、定価1500円+税 ISBN4−7738−0005−4 |

|

|

「英雄的なゲリラ戦士」の「栄光」に包まれてきたゲバラを、傷つき、悩み、苦しみ、絶望する、等身大の人間として解釈しなおす。

ボリビアにおけるゲバラの死から30年目を迎えた1997年。発掘された遺骨がキューバに帰り、米国、メキシコ、フランスで何冊もの大部のゲバラ伝が出版され、封印されてきた重要資料も公開され始めて、旧来のゲバラ像は大きな変更を強いられた。社会主義の「敗北」もまた、ゲバラの再解釈が必要であることを示した。著者はこの問題にどう対峙しているのか? |

|

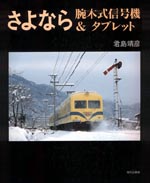

| さよなら腕木式信号機&タブレット |

|

| 君島靖彦/著・撮影 290×240mm・ソフトカバー・128p 定価3800円+税 ISBN4-7738-0003-8 C0065 |

|

|

写真はカラー85枚、モノクロ176枚。腕木が光る!タブレットが宙を舞う!

失われゆく非自動閉塞の写真集。 第1部写真編では、あの懐かしい腕木式信号機やタブレットの交換風景をカラー85枚、モノクロ176枚のボリュームで収録。秩父鉄道・名古屋鉄道・花輪線・八高線(全通過)・因美線の特集、現役腕木式信号機を全て紹介。 第2部資料編も充実。腕木式信号機の各部名称、路面電車の通票式や代用閉塞方式を含む非自動閉塞の詳細、通過の取扱い、バラエティーに富むコラム、そして全国の通票類の種別が一覧表に。専門書として現在・近代の情報が満載。 この10年で駅での運転扱いは殆ど過去のものとなり、多岐にわたる実例も次々と姿を消していった。もう戻れない、非自動閉塞末期の貴重な記録。 |

|

| オール・アバウト・マイ・マザー |

|

| ペドロ・アルモドバル/著 杉山晃/訳 A5判・上製・ハンディな148p 定価1600円+税 ISBN4-7738-0001-1 |

|

|

スペイン・パンク映画の奇才は手練の文学者でもあった!

臓器移植、ドラッグ、同性愛、トランスジェンダー、エイズ、シングル・マザー現代の社会風俗を折り込みつつ、アルモドバルがこよなく愛する映画・文学作品・映画 ……ジョゼフ・マンキーウィッツ「イヴの総て」、テネシー・ウィリアムズ『欲望という名の電車』(小田島雄志訳、新潮文庫、1988年刊)、トルーマン・カポーティ『カメレオンのための音楽』(野坂昭如訳、早川書房、1983年刊)、ガルシア・ロルカ『血の婚礼』(牛島信明訳、岩波文庫、1992年刊)を巧みに引用しながら綴られてゆく、すべての女性に捧げられた女性讃歌! 「オール・アバウト・マイ・マザー」:原作シナリオと映画の間 唐澤秀子(現代企画室編集部) アルモドバル略歴 |

|

| ラテンアメリカ文学バザール |

|

| 杉山晃/著 46判・並製・192p 定価2000円+税 ISBN4-7738-0001-1 |

|

|

ラテンアメリカの現代文学は、なぜ、かくも人びとの心を惹きつけるのか。

メキシコのルルフォ、キューバのアレナス、アンデスのアルゲダス、そしてあの大陸を離れ外部からの眼差しも交えて自己の土地を凝視するセプルベダやレイローサなどの若い世代の作家を意欲的に紹介する杉山晃の、『南のざわめき』に続く第二評論集。 第1部 ラテンアメリカの作家たち 7 |

|

| 路上の瞳 ブラジルの子どもたちと暮らした400日 | |

| 木村ゆり/著 本永恵子/装丁 46判・並製・336p 定価2200円+税 ISBN4-7738-9914-X |

|

|

栄華をきわめる大都市の中心部で路上をねぐらとして生きる子どもたち。その子どもたちとの関わり合いを求めてブラジルに渡った著者は、あるNGO(非政府団体)に参加し、子どもたちに寄り添う日々を重ねるにつれて、信頼と愛情をもって迎えられるに至った。

その四〇〇日のあいだに育まれた友情を絆に、路上の子どもたちの劇団は来日し、各地で公演を行なった。 自由で、シンプルな生き方を求める現代女性の、しなやかだが、強靭で、地に足のついた、異文化との接し方。 |

|

| 転覆の政治学 | |

| アントニオ・ネグリ/著 小倉利丸/訳 有賀強/装丁 A5判・上製・270p 定価3500円+税 ISBN4ー7738ー9913ー1 |

|

|

「労働」の主力が、生産労働からサービス労働・情報処理労働に移行し、質的な大転換を迎えている先進社会。

そこでの社会的闘争/階級闘争は、いかに展開されうるのか。失業者、女性、移民、サービス労働者、ゲイ、少数者……社会的闘争の、多様で新しい主体の登場を告知して、 マルクスの読み方を大胆に変え、新しいマルクス主義の構築へと向かうネグリ理論。 |

|

| 【目次】 第1章 パリ1986、11月26日〜12月10日 第2章 世紀の終わりに 第3章 大衆化された労働者から社会化された労働者へ 第4章 工場からエコロジー機械へ 第5章 社会化された労働者の世界経済 第6章 成熟した資本主義の収奪 第7章 敵対的な主体性の生産 第8章 オートノミー、秘密組織から<党>へ 第9章 「社会的実践」について 第10章 市民社会の旅(ブルックナーの思い出に) 第11章 実践的包摂の局面における国家と階級 第12章 「核国家」概念に関するノート 第13章 新たな価値に向けて 解説❹❹ヤン・ムーリエ |

| 荒川の部落史 まち・くらし・しごと | |

| 「荒川部落史」調査会=編 本永恵子/装丁 A5判・並製・188P 定価1800円+税 ISBN4-7738-9915-8 |

|

|

浅草から移転した人びと、滋賀県をはじめ各地から仕事を求めて移住した人びと。いまからおよそ百年前、そのような「新住民」によって、 東京・荒川の「部落」は成立した。 一般社会の偏見と差別のなかで、人びとはどんな仕事に就きながら、 どんな思いでこの時代を生きてきたか。

人びとからの丹念な聞き取りと、緻密な文献資料の調査を通して、 ある仕事を必要とする社会が、その技術の担い手を差別するーーという 日本社会と文化のあり方の問題点を抉る。 町の、めまぐるしい変化を背景に描かれた、土の匂いがする地域史。 |

|

| 【本書の目次から】 皮革産業の歴史と弾左衛門 都市化と産業化のなかで 近代のはじまり まちの形成と人びとの暮らし 近代の皮革産業がつくられる 水平社運動の影響と差別糾弾 新谷町に集まる人びと 戦時下ー疎開、東京皮革の成立 三ノ輪、三河島への移転と定住 戦後の荒川 【主な執筆者】友常勉・藤沢靖介 |