一歩前進 無限後退

一歩前進 無限後退

死刑廃止運動における終身刑導入論を批判する

2002年10月22日

以下の文章は、「死刑をなくす女の会」のニュースレター『女の会ニュース』2003年1月発行 終身刑NO!特集号に掲載されたものです。執筆時期は2002年10月22日です。

(1)終身刑は死刑廃止への一歩前進?

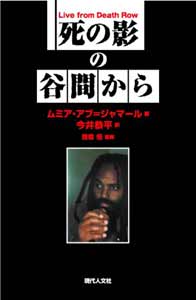

私は、一九九五年七月から、米国の冤罪死刑囚で、黒人ジャーナリスト、元ブラックパンサー党のスポークスマンであったムミア・アブ=ジャマールの支援に関わり始め、それがきっかけになって「死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90」(以下、フォーラム90)などの死刑廃止活動家の人たちとの面識ができました。このフォーラム90の会議で、死刑の代替刑として終身刑(本稿では、終身刑という言葉を、仮釈放制度の適用を受けない文字通りの終身刑のみを意味する言葉として使用し、仮釈放の適用がありうる無期刑と区別します)を新設するという考え方を耳にしたのは、数年前にさかのぼります。私は会議にも時たま顔を出す程度で、日常的な活動に参加してきたわけではありませんので、この論議の詳しい経緯は知りません。しかし当初から、とうてい受け容れる余地のない議論だと考えてきました。

そもそも代替刑とは一体何を意味するのでしょうか?ただ単に、死刑が廃止されたあとの最高刑を意味するのであれば、無期刑が自動的に最高刑になるというだけの話です。あらためて代替刑という言葉を使って何を論議する必要があるのでしょうか?

現存しているある社会制度がなくなった時、そのことによって何か不利益や不具合が生じるならば、何らかの代替措置が必要になるでしょう。しかし、もともと何の有用性もないか有害でしかない制度が廃止される場合に、代替措置を考える必要はありません。死刑が廃止されることによって生じる不都合とは一体何なのでしょうか?

死刑を廃止するために代替措置が必要だというなら、まず死刑によってどのような法益がもたらされているのかを立証し、次いで代替刑によって、その法益が保持されうる、ということを証明する義務がある筈です。死刑廃止論者が代替刑を主張するとは、自ら死刑の有効性を主張することになるという矛盾に、どこまで自覚的であるのかが問われる筈です。

しかし、こう言えば、次の様な抗議の声があがるでしょう。

「ちょっと待ってくれ、私たちが死刑の有効性を唱えているなどとは、言いがかりもはなはだしい。現在の世論の大勢は死刑の存置を望んでいるではないか。そうした状況の中でどうするかを論じているのだ」と。さらに、「終身刑導入を批判する人たちは、そうした現実をふまえずに、理想論や原則論を唱えているだけだ」と。

代替刑としての終身刑を正当化する論議は、「いまはまだ死刑存置が世の中の大勢を占めている」という現状認識を基礎に、次のようにつづけるでしょう。

「しかしながら、世論調査によれば、仮釈放を許さない終身刑があれば必ずしも死刑でなくともよい、という声が存在している。あるいはそのように世論が変化する可能性がある。したがって終身刑が導入されれば、死刑廃止の条件が生み出されてくる」と。

だが、これ自体きわめて根拠の曖昧な願望でしかないことは、現に米国で死刑を存置している三十八州のうち、三十五州で終身刑が併存している事実を見ても明らかです。【脚注1】また、死刑、終身刑が併存する州において、犯人が死刑ではなく終身刑となった場合に、被害者遺族から不満の声が聞かれることも珍しくはありません。

本稿ではムミア事件について詳述することはできませんが、昨二〇〇一年十二月、フィラデルフィア連邦地裁が、一九八二年の原審死刑判決を見直し、終身刑にすべきであるとして州裁判所に差し戻す判決を下しました。これに対し、事件の被害者遺族は強い不満を表明し、またムミアを犯人であるとして処刑を求めている白人人種主義組織FOP(警察友愛会)も、あくまでも死刑を求め、終身刑判決を激しく攻撃しています。【脚注2】

終身刑があっても、死刑を求める声がなくなることはないのです。【脚注3】

(2)終身刑は、死刑の何を代替するのか?

しかし、これは、まだ遙かに副次的な問題でしかありません。代替刑論は、終身刑が死刑に替わって何らかの役割を果たしうる、と主張せざるをえません。なぜなら、終身刑が無価値なものであれば、死刑廃止との交換価値もまた無となるからです。【脚注4】

では、そこで主張されうる終身刑の効用とは何でしょうか?「一生涯、社会に復帰できない終身刑があれば、死刑にしなくとも<同じこと>ではないか」ということです。犯罪者の生命を抹殺せよ、ということに対し、生命まで奪わなくとも、社会的に抹殺すればそれで十分ではないか、と対置することです。それで十分に(とはいえなくとも少なくとも死刑と同程度に)被害者の報復感情も慰撫され、また犯罪の一般予防の見地からも機能は果たせる、だから、死刑を廃止せよ、という論理です。

ところで、私たちは死刑制度が被害者を慰撫するという考え方そのものや、犯罪抑止効果なるものについて批判してきた筈であり、それらは、死刑廃止にとって大きな論点の一つであった筈です。だが、代替刑という概念を導入すれば、私たちが批判すべき論点としてきた報復感情や被害者慰撫論、犯罪抑止論をぎゃくに論拠として、終身刑を正当化するはめに陥り、<必然的に>死刑廃止の論拠を自ら堀り崩していくことになります。代替刑が代替するのは、死刑存置の論拠の補強機能でしかありません。それが代替刑の代替刑たるゆえんです。

それ故、代替刑論とは、仮釈放を許すのか否か、仮釈放までの期間を何年にするのか、恩赦をどうするのか、といった議論以前に誤りであり、死刑を廃止することをより困難にする社会的土台しか形成しえません。

(3)終身刑は、残虐で異常な刑罰である

(ムミア・アブ=ジャマール『死の影の谷間から』今井恭平・訳 現代人文社)

これは、死刑囚監房の中から二十年にわたって米国社会の抑圧と差別、貧困、暴力を批判しつづける黒人ジャーナリスト、ムミア・アブ=ジャマールの著作からの引用です。ここには、偽りの「矯正」施設としての監獄の本質、その<暴力の>本質が描かれています。あからさまな文字通りの暴力沙汰が監獄にないわけではない。しかし、それは本当の監獄の恐ろしさではない、とムミアはいいます。

彼のこの著作の中には、より本質的な暴力と、それに打ちひしがれた人々に対する深い洞察と描写が満ちています。

終身刑は、<こうした>暴力の下にすべての生涯を送ることを意味するのです。それは、この暴力から逃れるいっさいの望みを絶たれた人生を送ることを意味するのです。

拘禁施設における人権擁護の活動をつづけている、NPO法人・監獄人権センターは、事務局長の海渡雄一氏の名で、最近、終身刑導入を批判する論文を公表しました。そこから一部を引用します。

ここで正当に指摘されているように、終身刑は自由刑の延長上にあるものではありません。終身刑とは、ただ単に死ぬまで幽閉されるという刑罰<ではない>からです。それはムミアが描くように、「人を衰退させ、その人間性を蝕んでいく目的で、その効果を熟知している国家の手によって設計されている」(前掲書)暴力装置から逃れるすべのない人生を送る刑罰です。死刑と終身刑の差異とは、国家による最大限の暴力を受ける方法の差異にすぎません。

終身刑は、かぎりなく死刑そのものであり、終身刑の方が死刑よりましか否か、という議論は、絞首刑と電気椅子のどちらが「より人道的」な死刑執行方法か、という論争と同じです。

死刑と無期の間の隔たりがあまりに大きすぎる、という人たちは、無期と終身刑との間の隔たりについても、考えてみるべきではないでしょうか。仮釈放の可能性があるのか否か、「社会復帰」(もちろん、このことの中味にも大きな問題がありますが)の可能性があるのか、ゼロなのか、という差異は、国家への隷属が、前者ではまだ相対的なものでありえても、後者は絶対的なものとなることを意味します。そこからまた、死刑というものの本質も、生命を奪うという究極の形で国家への隷属を永続化・絶対化するものとして見えてくると思います(死刑囚本人はもちろん、死刑の存在する国家の国民であることによって、すべての人々にこれを強制すること)。

死刑に反対する者が、終身刑を容認する余地は一かけらもない、と私は考えます。

(4)死刑廃止なき終身刑導入論は、代替刑論の必然的帰結

「死刑廃止を推進する議員連盟」(以下、議連)が国会に提出を予定している「死刑廃止法案」の中に、終身刑の新設が盛り込まれるといわれています。その具体的な経緯は知りませんが、これに遙かに先だつ数年も前から、フォーラム90において終身刑導入論が語られてきたことは前述した通りです。また、フォーラム90の主だった人たちの間に、終身刑導入に関する合意が形成されていたことも事実です。【脚注6】議連会長の亀井静香氏から、死刑廃止を謳わず、終身刑のみを導入する法案の提出を示唆する発言が出たことによって、にわかにこれに反対する論議がおきています。これは、ちょうど今年九月に行われた死刑廃止全国合宿に先だつ準備会合が開かれていた時期と重なったので、めったに会議に顔を出さない私も、多少は経緯を知ることになりました。

「いま、死刑廃止を正面から掲げる法案の国会通過は無理である」というのが、亀井氏の現状認識であり、かつその認識を共有する議連メンバーが相当数いる、ということのようです。しかし、死刑廃止を謳った法案が通過しえないという現状認識であれば、そうした時期になぜあえて通過しそうにない法案を国会に提出する必要があるのか?まして、だから「通過する法案」をつくろうという名目で、終身刑だけの法案を提出する理由は、私には理解できません。さらに、NGO側から「いまがこの法案を通すチャンスで、いまを逃しては、いつ死刑廃止法案を出せるかわからない」と焦燥する理由も納得できません。9・11以降、ブッシュの「対テロ」強硬路線に追随しつづける小泉政権下で、たしかに終身刑をはじめ厳罰化法案の提出にとっては願ってもないチャンスかもしれませんが、どうして死刑廃止法案が、いまを逃してはならないチャンスなのでしょうか?

前述の死刑廃止全国合宿は、急遽、死刑を廃止しない終身刑導入に反対する声明を合宿最終日に採択しました【脚注7】(私は初日しか参加していないので、この声明がどのような論議を経て採択されたのかは承知していません)。しかし、いまさらこんな声明を出さなければならない状況がどこから生み出されたのかについての捉え返しは、残念ながらこの声明からは伝わってきません。

終身刑が死刑廃止にとって有益であると認めてしまえば、ではとりあえずは死刑廃止なしでも、終身刑ができれば死刑廃止への一歩です、という理屈までは、あと一押しです。代替刑を唱えてきた人たちが、死刑廃止なき終身刑導入論に驚愕するのは、自分の影に自分で驚いているようにしか思えません。

(5)運動方針の「具体性」とは何か?

一方では「終身刑を批判するのなら、具体的に運動方針を出して欲しい」という声が、死刑廃止全国合宿の場でも聞かれました。死刑をどのように廃止していくのか、という方法論や運動論は、死刑そのものをどう見ているのか、という死刑観と切り離せないと思うのですが、代替刑には、そもそも、運動と理念は別、といったプラグマティズムが色濃く感じられます。つまり、その人たち自身が、終身刑を理念的に信じているわけでも、正しいと思っているわけでもないが、当面、運動の利益であると目に映ることのために、信じてもいないことでも主張するわけです。

だから、状況がちょっと変わると、従来の長い時間をかけた討議の集大成であるとされていた『フォーラムニュース第66号』対馬滋論文を、合宿の前後からなし崩し的に取り消し、今度はモラトリアムで行ってみよう、といった「方針転換」が何の総括もないまま出てくることも不思議ではないのです。

だから終身刑自体をいくら批判しても、こうしたプラグマティックな運動論そのものが意識的に克服されなければ、あれこれの目先の変化のたびに、また別の形の「ぶれ」に翻弄されかねません。終身刑というモグラを叩いても、いくらでも横の穴や脇の穴からほかのモグラが顔を出してくるでしょう。

「具体的方針」という言葉が、皮相な実利主義(皮相であることと実利主義とは同じことかもしれませんが)が次々に着替える衣装である場合は珍しくありません。

(6)死刑は、国家暴力としてしか廃絶の対象となりえない

死刑廃止のための運動は、死刑をどう批判するのか、という理念と不可分だ、と私は思います。運動方針上の違いを、プラグマティズムの圏内でしか論議しないのであれば、永田町政治と何ら変わりありません。だから、いかにして死刑を廃止するのか、と考える時、自分がなぜ死刑に反対なのか、ということを、ここで整理してみる必要を感じます。

私が死刑に反対する根拠は、多くはありません。ある意味では、ただ一つです。それは、死刑(および戦争)が国家による殺人であるという一点です。

人の生命は、絶対に尊いものであり、奪ってはならないものだから、死刑に反対である、という考え方には与しません。私は、殺人一般を否定することはできないからです。

先日、部族対立のつづくアフリカのある国で、武装した兵士たちが村落を襲い、女性たちを集団で強かんしているという報道がCNNで流れていました。女性たちは口々に恐怖を語り、身を守るために、銃が欲しいと叫んでいました。もし彼女たちが銃を入手し、侵入してくる武装兵たちを殺害したとしたら、私はその「殺人」を<無条件で>支持するでしょう。だが、兵士たちが逮捕され、死刑を宣告されるとしたら、その死刑に反対します。 それがどのような犯罪者であれ、国家という強大な装置によって無力化されたのち殺されることは、いかなる殺人とも、暴力の質において次元が異なります。

死刑とは、国家のみが殺人の権利を専有することを、繰り返し宣告し、確認しつづける作業です。したがって、処刑される個人のみならず、すべての人々を、「死刑の存在する国の国民」である、という屈辱の下に、暴力的に屈服させつづける行為でもあります。だから、犯罪を犯した者を国家の手で殺害することは、犠牲者たちをも国家という暴力装置に従属させようとする、彼らへの二重の侮辱です。

被害者や「世論」の報復感情や、犯罪者を殺害せよ、という声は、一見、自発的で「自然な」感情や論理であるかの如く見えたとしても、死刑制度がある限り、またそれ故に、自発的で自由な感情であることを許されず、国家意思の代弁という屈辱の下におかれるのです。【脚注8】

死刑は、それを国家暴力であるという点で対象化するところからしか、廃絶の論理を見出すことはできないと思います。

(7)死刑と戦争に反対し、死刑廃止国際条約の批准を求める

これから、何をどう進めていくのか、私が現時点でいいうることは、死刑廃止に向かうためには、国家暴力としての死刑に反対するということを、さまざまな形で表現しつづけていく必要がある、ということです。その点で、日本と米国におけるさまざまな社会的差異は考慮しなければなりませんが、ムミア・アブ=ジャマール支援運動の例は、一つの参考になるように思います。

ムミア裁判は、冤罪、死刑の適用における黒人への人種差別、ムミアの反体制的ジャーナリストとしてのキャリアに対する弾圧など、いくつかの要素がからみあっています。したがって、ムミア支援に参加している人たちの問題意識は多様なものがあります。冤罪であると考えている人の中には、死刑制度そのものには反対しないという人たちも含まれていますし、ぎゃくに死刑反対の立場からの参加者の中には、冤罪かどうかは関心事ではない、と語る人まで含まれます。

ムミア支援運動は、こうした多様な人たちや運動を図らずも結びつける形になっています。それは、ムミア自身の活動によるところも小さくありません。

ムミアは、獄中からもラジオ番組を制作したり、著作活動をしたり、テープレコーダーに吹き込んだメッセージを送ったり【脚注9】と、さまざまな方法で死刑制度や刑務所の実態を告発し、またもともと黒人や貧しい人々、抑圧された人たちの視点に立って、国家や警察の暴力的政策を批判してきたジャーナリストとしての姿勢を変えず、現在のアメリカ社会の矛盾を暴露する政治的コラムを書きつづけています。

一九九九年のNATOによるコソボ爆撃に反対し、また9・11以降のブッシュの戦争政策の本質を暴く文章や、イラク攻撃に反対する声明などを矢継ぎ早に公表しています。それらは、インターネット上でも配布され、米国内にとどまらず、世界中の反戦運動の中で読まれています(ムミアの反戦コラム集の日本語訳は、脚注2に示したホームページに掲載しています)。

こうした中で、死刑廃止運動の担い手たちと、反戦運動や、反グローバリズム運動などの担い手たちとが、自然に交流しあい、一つの力に合流していっています。

米国の元司法長官で、湾岸戦争における米国の戦争犯罪の告発などを行ってきたラムゼイ・クラークが設立した国際行動センター(IAC)は、ムミア支援運動の拠点の一つであり、反戦運動の拠点ともなっています。こうした場所を介して、ムミア支援と反戦運動は、実体的にも重なり合っている部分があります。

先に述べたように、死刑に反対することと戦争に反対することは、本質的には一つの事柄、生命の剥奪権までを国家が専有しうるとする暴力的支配への異議申し立てだと思います。

私は、アフガニスタンへの「報復」攻撃が開始された時期の各種の反戦集会に、死刑廃止のプラカードをもって何度か参加しました。メーリングリストを通じて、「死刑廃止の立場をとる人たちは、その意思表示をするものをもって、いっしょに反戦行動に参加しよう」という呼びかけをしたこともあります(結果はやや寂しいもので、私自身もその後、たいしたことはしていないのですが)。反戦と死刑廃止は、もっとつながるべきだと思っています。反戦運動の中から、既存の固定観念にとらわれない新しい発想や動きも垣間見える気がすることもあります。

米国における人権抑圧政策の強化は、ブッシュ以降に始まったことでも、9・11のおかげで始まったことでもありません。九五年のオクラホマ市連邦政府ビル爆破を直接のきっかけとして、九六年にクリントン政権下で、一連のテロ対策法が制定され、その一環として、死刑裁判と執行の迅速化を図る「効率的死刑法」が制定されています(その後につづいた、日本における盗聴法・組織的犯罪対策法、破防法団体適用などの動きは、明らかにこの九六年のクリントン政権の政策に追随し、かつそれを手本にしているようにも思えます)。このように、死刑に関わる状況は、社会全体の状況と無関係に進行してはいません。戦争と、その準備のための体制づくりの中で、人権を擁護すること自体を公然と非難する論調や勢力も育成されてきました。

死刑廃止運動は、こうした戦争政策や排外主義に反対する運動と結びつき、反戦運動の中に、国家のもう一つの暴力としての死刑を廃絶する、という考え方を生み出していくなら、従来とはまた異なった方向性や広がりも見えてくるのではないでしょうか。

あと一つ、フォーラム90は、その正式名称が示すように、死刑廃止国際条約の批准を求めるという形で運動が開始されているわけであり、自由権規約の第二選択議定書を批准せよということが、やはり原点だと思います。

世界の潮流は死刑廃止である、ということに対してかたくなに背を向ける日本政府に対して、米国一国に追随するのではなく、国際社会からの正しいプレッシャーを受け止めるように働きかけることは、ひきつづき意味が大きいと思います。

九月十八日に、また死刑執行が行われました。その際にも、海外、ことにヨーロッパなどから、多くの批判が出ました。そこで必ず言及されるのは、死刑一般への批判にとどまらず、日本の死刑の実態の異常さです。

直前まで本人に通知しない。したがって法的な防御措置をとる余裕がなく、弁護士や家族と会うこともできない。処刑に関する情報をいっさい公開しないなどの並はずれた密行性は、繰り返し批判されています。

死刑の残虐性一般を社会的に認知させていくことは、即座には困難ですが、これらの批判に照らして、人権の国際スタンダードから見た時の日本の死刑執行の実態と、おそらく米国と比較してさえ、あまりに厳しい交通権の制限をはじめとした死刑囚処遇を俎上にのせ、その見直しと必要な情報公開を求め、それに要する期間の死刑執行モラトリアムを実施する法案を提出することは、死刑廃止の方向での論争を組織しながら、当面の執行への歯止めもかけていくために、とりうる方法の一つではないでしょうか。

もっとも、一九七二年のファーマン判決による死刑執行停止が、けっきょく七六年のグレッグ判決に帰結【脚注10】し、むしろその後、死刑判決も執行も、飛躍的に増加した米国の事例のように、モラトリアムが廃止に直結しない場合もありうることは、肝に銘じておく必要があると思います。それはひとえに、どのような理由でモラトリアム法を認めさせるのか(ファーマン判決は、そもそも死刑存置を前提とする論理を内包していた)、さらにモラトリアム期間中に、どこまで死刑批判を説得力をもって展開しうるかにかかっていると思います。そして、そのためにも自由権規約批准国としての責任を果たすために、選択議定書(死刑廃止条約と呼ばれる第二選択議定書だけでなく、個人通報制を定めた第一選択議定書を含め)を批准せよ、という働きかけを、継続して強めていく必要があると思います。

2002 / 10 / 22

【脚注1】米国における死刑存置州と終身刑

資料出典 Death Penalty Information Center

ちなみに、死刑のない十二の州も、そのうち十一州が終身刑をもっています。死刑も終身刑もないのは、アラスカ州だけです。

死刑を存置しながら、終身刑がない三つの州のうちの一つに、全米で最も死刑囚および執行数の多いテキサス州が含まれています。終身刑がないから死刑が多い、とこじつけたい人がいれば、このデータを恣意的に使うことも可能かもしれません。しかし、他の二州のうち、ニューメキシコ州は、米国で死刑執行が再開された一九七七年以来二十五年間に、執行数が一であり、カンザス州はゼロであることとの整合性をでっち上げなければならないという難関があります。

【脚注2】ムミア裁判の現状

死刑判決破棄・ただし有罪を追認し、陪審手続き上の瑕疵を理由に終身刑にすべきだとして州裁判所に差し戻した連邦地裁判決に対して、死刑を主張する検察側と、あくまで無罪を主張する弁護側双方が上訴しています。したがってまだ死刑判決は覆ってはおらず、ペンシルベニア州グリーン刑務所のスーパーマックス(最厳重拘禁区画)に収容されているムミアの死刑囚としての処遇もまったく変化していません。

ムミア事件についての詳細は ムミアの死刑執行停止を求める市民の会

【脚注3】イリノイ州における死刑囚一括減刑をめぐる論争

終身刑があっても、死刑を求める犯罪被害者遺族が存在する、という事例をいくつも挙げること自体をしたいとは思わないのですが、この原稿を書いている時点で現在進行中のきわめて大きな事件なので言及しておきます。

米国イリノイ州のジョージ・ライアン知事は、二〇〇〇年一月に、死刑執行の一時停止(モラトリアム)を決定しました。これは、十三名の死刑囚がDNA鑑定によって無実を証明されたことを受けて、死刑が適切に行われているか否かを調査するためにとられた措置です。そして、その調査の結果、無実でありながら処刑された事例がこれまでに存在する、という結論が出されました。

来年一月に任期が満了するライアン知事は、その前に死刑囚の大規模な一括減刑を行う意向と伝えられています。同州の死刑囚は約百六十名といわれ(全米第八位)、そのうちの百四十二名(女性三名を含む)が、十月十五日から九日間の予定で開かれている減刑聴聞会(法律家、専門家など十四名で構成)による聴取を受けています(死刑囚本人は出席しないが、弁護人が出席)。

この聴聞会には、犯罪被害者遺族も多く参加し、発言の機会を与えられていますが、終身刑への減刑に抗議し、あくまでも死刑を求める発言が相次いでいます。また、検察官も一括減刑に抗議し、個別ケースごとに判断することを求めています。それらの状況がイリノイ州だけでなく、全米規模で報道されており、波紋は州を超えて広がっています。

イリノイ州は、死刑制度そのものは存置していますが、一括減刑となれば事実上の死刑廃止と執行停止の永続化につながる可能性があります。減刑委員会は、個別のケースについての聴聞を行ったのち、全体会議を開いて知事への提言を行いますが、その内容は公開されません。また、知事は減刑委員会の提言に拘束されず、自分だけの判断で最終決断を下すことになります。この原稿が読まれる時には、すでに結論が公表されている筈です。

- 追記:イリノイ州知事ジョージ・ライアン氏は、任期満了で知事の椅子を去る直前、2003年1月12日、同州の死刑囚全員に対して、167名の一括減刑と4人の特赦を決定した。

【脚注4】「終身刑は破綻する」論について

実際には、終身刑の導入を提唱しながら、同時に終身刑には何の効用もない、と主張する人もいます。終身刑は破綻するに決まっているから、とりあえず、死刑が廃止されるなら終身刑を認めておき、その後で終身刑も廃止すればよい、というものです。自分がその合理性も有効性も信じていない法律を制定せよと主張するプラグマティックな法律観にも疑問をもちます(しかもその当人が法律家であるような場合はことさらに)が、本文中で論じると、論旨が煩雑になるので、この脚注部分で簡単にふれます。

終身刑が破綻するという意味が、社会復帰を前提とした教育刑体系(現実に機能しえているか否かは別として)を基本とする矯正現場での実務上の困難を指しているのであれば、その困難はけっきょく現場末端の刑務官と、そしてなにより終身刑服役者自身にかぎりなくのしかかる重しにすべて転嫁されるであろう問題にすぎません。破綻するのは、ほかならない服役囚の精神と肉体であり、矯正現場のより一層の腐敗と退廃でしょう。そしてそれが終身刑に限らず、矯正施設の総体を蝕むものとなることを予想するのに、たいした想像力を必要とするとは思えません。

【脚注5】監獄人権センターの終身刑批判論文

資料出典 無期懲役受刑者処遇の問題点と重無期刑(終身刑)の導入について〜もう一つの絶望の刑を増やさないために〜 監獄人権センター事務局長・弁護士/海渡 雄一

全文はNPO法人・監獄人権センターのホームページに掲載。

【脚注6】フォーラム90の終身刑導入論

フォーラム90のニューズレター『フォーラムニュース第66号』掲載論文「死刑廃止法案、今秋国会上程」(対馬滋)を参照。インターネット上で、以下にも掲載されています。

http://www.jca.apc.org/stop-shikei/news/66/hyoushi.html

【脚注7】九月合宿における声明

「死刑廃止、死刑執行停止を明確に打ち出した法案作成を求める 第14回死刑廃止全国合宿参加者アピール」

【脚注8】国家暴力としての拉致

国家の暴力と、その犠牲者との関係について、私たちはいま、とてつもなく重く大きな現実を目撃しつつあります。金正日体制によって拉致され、北朝鮮の国家体制の下に生きることを強制されてきた人たちが、二十四年後に帰国し、再度また、「祖国」から日本人であることを強制されようとしている姿です。

拉致がなによりも国家犯罪であるとすれば、その国家を誰が裁くのかが問題となります。日本という、もう一つの国家がそれを裁くとすれば、それは五人の、それぞれにかけがえのない二十四年間を生きた人間(そして、その陰にいるさらに多数の拉致被害者の方たち)を二つの国家体制が寄ってたかって自己のイデオロギーの下に「洗脳」しようとする駆け引きの対象とし、二重のくびきを科すことではないでしょうか。

いまテレビをつけ、新聞を広げるたびに目撃することを強制されているものは、そうした「洗脳運動」にワイドショー的国民が家族イデオロギーとともに総動員され、センチメンタルなBGMから「好物の日本食」までのありとあらゆる俗物精神が総動員されている光景です(十月十九日TBSテレビの早朝報道番組「みのもんたのサタデーずばッと」が、こうした報道と一線を画するジャーナリズムの真骨頂を、久しぶりに垣間見せる報道を行ったことは特筆に値するにしても)。

そして、背後へと押しやられていくのが、北朝鮮という分断された国家がそもそも誕生したことに対して、アジア最大の拉致国家・侵略国家が犯した犯罪であり、すべてを無限に相対化し、塗り隠し、なかったことにすることです(金正日体制が批判されるべきなのは、こうした歴史的な背信に手を貸すことで二重に自国民を裏切り、延命しようとしていることでしょう)。

こうした現実を、辺見庸氏は次のように「かぎりなく怪しい風景」として描写しています。

-

(『サンデー毎日』二〇〇二年一〇月二〇日号掲載「反時代のパンセ」辺見 庸)

- 引用文中の傍点は、すべて今井による。

私は、この文章を読んだ時、拉致被害者家族を、死刑存置を<叫ばざるをえない>犯罪被害者遺族の現実と二重写しに思い浮かべざるをえませんでした。

死刑という国家暴力もまた、拉致という国家犯罪と同様の深い亀裂を、人々の間に生み出しているように思えます。

【脚注9】ムミアのジャーナリスト活動を可能にしているもの

死刑囚監房にいる人が著作物を発表することは、日本でも永山則夫氏の例もありますが、ラジオ番組を制作するとか、テープに吹き込んだ肉声を外に送ることができるというと、不思議に思われる方も多いと思います。米国の刑務所では、最厳重区画に入れられている死刑囚も、定期的に電話をかけることができます。したがって、こうしたことが可能になるわけです。彼は、複数の大学の卒業式にゲストスピーカーとして指名され、もちろん出席はできませんが、テープ録音を通じて、メッセージを送ったこともありますし、人種差別反対や反戦の集会などに、肉声のメッセージが送られることもあります。さらに九六年頃までは、テレビクルーが撮影機材をもって獄中に入り、彼にインタビューすることも可能でした。しかし、ペンシルベニア州当局が彼のメディアとの接触を恐れて、面会に制限を設け、カメラやテープレコーダーの持ち込みは、現在では禁止されています(この特別の規制措置は、ムミア・ルールと呼ばれています)。九九年に私が面会に行った時は、白紙のメモ帳と鉛筆を持ち込むことさえ禁止されました。

それにしても、日本の死刑囚処遇がいかに異常なものであるのかが、こうした事例との比較でも浮かび上がると思います。ことに、電話を使用できないというのは、世界的にもむしろ例外に近いことだと聞いています。

【脚注10】ファーマン判決とグレッグ判決

七二年のファーマン対ジョージア州裁判で、連邦最高裁は、現行制度の下では死刑は憲法修正第八条[残虐で異常な刑罰の禁止]および修正第十四条[適正手続]に違反するという判断を示し、全米で死刑の執行が停止されました。しかし、それは死刑そのものを違憲とするのではなく、死刑判決における恣意性を指摘したにすぎないものでした。それ以降、ジョージア州議会は、死刑を宣告する際、その判決が恣意的なものでないか否かを州最高裁が判断するなどの基準を法制化しました。そうした「死刑改革」を経たのち、七六年のグレッグ対ジョージア州裁判で、連邦最高裁が死刑合憲判決を下し、七七年から死刑執行が再開されました。

ついでながら、ジャーナリストの大谷昭宏氏が、亀井静香氏とのテレビでの死刑をめぐる論争(番組名や放映日時は失念しました)の中で、「アメリカは七〇年代にいったん死刑を廃止したが、その後、犯罪発生数が増大したので、また死刑を復活した」と述べていましたが、死刑の廃止と復活ということがファーマン判決とグレッグ判決のことを指しているとすれば(それ以外には考えにくいのですが)事実とかなり相違することになります。まず、死刑の廃止などはされておらず、モラトリアム期間中にも死刑判決は従来通り下されています。また、死刑執行の再開は、犯罪発生件数の増大(そんな事実がかりにあったとしても)などとは何の関係もありません。この番組の中で彼は「死刑囚の冤罪が明らかになったといっても、そんなものはすべて戦後の混乱期だけの問題」という発言もしていました。