<Sさんへの手紙>

私の死刑廃止論

私の死刑廃止論

なお、小見出しは、ここに掲載するにあたって、後からつけたものです。

Sさん。

死刑の問題については、簡単には結論が出ないかもしれませんが、いまこうしたことを考え、論議するのは、とても重要なことだし、かつ緊急なことだと思います。世の中全体がますます殺伐としてきて、人命さえ紙屑のようにあつかわれる時代になってきた気がします。

Sさんのご意見を拝見して、ほかにも大勢、同じような考えをおもちの方がいらっしゃるんだろうな、と感じます。こんな世の中だから、人の生命をふみにじったような人間は、死刑もやむをえない、あるいは当然だ、という気持ちをますます強くされるのかもしれません。

私は逆に、こんな世の中だからこそ、人の生命を奪うような刑罰を廃止することが、いつにも増して必要になっている、と思うのです。とても論じ尽くせない問題かもしれませんが、私なりの考えを書いてみます。

被害者救済を、どう考えるか

積極的な死刑必要論から、消極的なやむをえない論まで、多かれ少なかれ死刑廃止に反対する意見の中でも、もっとも大きな論拠に、被害者(その家族などを含む)の気持ちや人権、奪われた取り返しのつかない生命にたいする償いをどうするのだ、というご意見があります。Sさんも、

とお書きになっています。

しかしむしろ、加害者を殺すことで癒されるほど、その苦しみは小さなものではないからこそ、国家による代理殺人(代理復讐)ほど無意味で悲惨なことはないのだ、と言いたいのです。大多数の人は、犯罪の被害者の声を現実に聞いてそう考えている、というより、「殺されたのに犯人が生きていてはおさまらない」と抽象的に考えているだけではないでしょうか。しかし、犯罪被害者の負う苦しみや困難についての実証的な研究は、「犯人を殺してやりたい」というあまりにも当然な気持ちに即事的に「応える」ことによって癒されるような簡単なものではないことを示しています。被害者の気持ちの動きだけでも、いくつかの段階を経ることが明らかにされていますが、激しい怒りや絶望から、脱力感や無力感、決定的な人間不信(加害者に対してだけでなく、他人すべてへの)、自分自身に対する絶望、そして場合によっては被害者自身が社会への適応力を喪失してしまうまでに追い込まれるような悲惨な事例があります。もちろん、経済的な支えを失って生活の困難に陥ったり、マスコミの無責任な好奇の対象として扱われることで苦痛が何倍にも大きなものになることもあります。

死刑存置論の方が、もしも万一、犯人を死刑にすることで被害者が報われる、と少しでもお考えでしたら、こうした実状をもう少し知っていただきたいと思います。犯人への報復感情を煽るだけで、それ以上考えようとしないとすれば、本当に犯罪の被害者は救われないのではないでしょうか?社会には、被害者を精神的にも経済的にも、支えていくための、もっと大きな責任があると思うのです。

ドイツでは死刑を廃止して50年になるそうです(つまり戦後すぐに廃止したという事です。そこに、わが国とドイツの戦争責任の取り方の相違を考えざるを得ません)。そして、日本に比べると犯罪被害者に対するケアは、経済的にも精神的なカウンセリングなどに関しても、比較にならないほど手厚く、また科学的な研究にもとづいて行われているそうです。(これについては、日本のお粗末きわまりない現状との比較検討の資料を作成しようという話が死刑反対の運動をしている人たちの間でいま出ていますので、出来れば死刑に関する論議に対して、よい討論材料になると期待しています)

死刑反対論者とは、被害者のことを一顧だにしない人間だと思っている人がもしいるとしたら、それは誤解と言うより、自身の怠慢としか思えません。死刑のような重要な問題を論じるのに、賛成であれ反対であれ、相手の考えや行っていることを知ろうともせずに難詰するのは、論外でしょう。私の知っているかぎりでも、むしろ死刑反対の運動を地道にすすめてきた方たちこそ、被害者の状況に対して、真剣に取り組み、なんとか自身の犯した取り返しのつかない過ちを償う道はないかと考えている死刑囚の方たちといっしょに悩み、いっしょになって被害者への償いのための無償の努力をつづけている方がおられます。

犯罪の犠牲になった方の遺族の中にも、犯人を許すことはできないが、犯人を殺しても、また自分と同じように家族を失う人が増えるだけで、なんの解決にもならない、むしろ自分の味わった苦しみを、犯人の遺族にまで味あわせることは忍びない、と言う人もおられることをご存じでしょうか?

私は、死刑反対であれ賛成であれ、まず被害者救済の現状のあまりのお粗末さ(経済的保証ももちろんですが、精神的なケアなどの面での遅れは、日本の社会の文化的な未成熟そのものの反映のように思えます)について、社会全体で論議すべきときに来ていると思います。それが、死刑を廃止していくための社会的な環境づくりにも大切なことだろうな、と感じています。その意味では、オウムのような事件は反面教材として大きなものですね。

国家がつくる冤罪と、国家による死刑

長くなってしまいましたので、あとは少しはしょって書きます。

一つは、冤罪についてです。冤罪は、偶然におこるものではありません。人は完全なものではないから過ちを犯し、その結果として冤罪が生まれるのではありません。

これまでの冤罪事件のどれひとつでも結構です。どうして冤罪が生まれたかを見てみれば、かならずそれは、社会の構造と無関係ではありません。その国家や社会というものの性質と無関係に冤罪は生まれません。冤罪は作られるのです。

現在の裁判制度も、冤罪を生むべくして生むものです。(このことだけでも、論じようとすると、たいへんな量になるので、なにか結論めいたことだけ言って論証していない、と思われるかも知れませんが、ぜひ何度か裁判ウオッチングに行ってみられることをお薦めします)

たんに冤罪の人が死刑になる可能性があるからだけ、死刑に反対なのではありません。

冤罪が構造的なものであり、社会の性質、国家の統治形態と不可分に結びついている以上、その国家が、個人に対して死を宣告することは、ぜったいに許されないことだと思うからです。

とおっしゃるのなら、私は、たった一人でも(現実には、現在の54名の死刑確定者の中にも冤罪の疑いの非常に濃い人たちは少なくとも、数名はいます)冤罪で人が死ぬなら、じっさいに罪を犯した人が刑をまぬがれるとしても、ぜったいに執行は許さないと言い切ります。

あなたは、たった一人なら無実の人間が死刑になってもいいと言い切りますか?

死刑の実態をどの程度ご存じですか?死刑執行に至るまでの10年から数十年にわたる獄中での生活がどのようなものかご存じですか?死刑執行の実際はどのようなものか、ご存じですか?まさか映画のように、ブランとぶら下がってすぐに終わるようなものだと思っていられるわけではないでしょうね?「そして死刑は執行された」(合田士郎著・恒友出版)だけでもお読みになったことがありますか?

あなたは冤罪がどのようにして生まれるのか、少しでもお調べになったことがおありですか?その上で、上記のような主張をなさっているのでしょうか?

死刑の背後にある国家観

冤罪の可能性は、私の死刑廃止の第一の論拠ではありません。(論拠の一つではあります)

第一の論拠は;

法は人を殺すことを犯罪であるとしているのに、その法が人を殺すことを正当化するのは、法の自殺行為だということです。(私は、法というものは論理矛盾を許さないし、許されないものであるべきだと考えています。それは、法が万人の前に平等であるための、最低限の必要条件です)

ご存じのように、刑罰観には、応報刑論と目的刑論があります。もっとも素朴な応報刑論は「目には目を」的な同害報復論ですが、こうした考えは、近代に至る過程で人類が克服してきた思想だと思います。今日の日本においても、死刑以外の刑罰は、基本的に目的刑論にそったものであり、行刑政策も、それにそったものとしてあります。死刑だけが、これをはずれています。(その証拠に、矯正政策において、死刑囚が位置づかないという現実があり、死刑囚の処遇は、きわめて曖昧で、恣意的になされています。)

もちろん、犯罪者の死によって、社会の応報感情を満足させ、法に対する信頼を回復する、と言う意味で死刑も目的刑的な範疇に入りうるとする見解が存在することは知っています。しかし、そこでは、ある国家観(「法に対する信頼を回復する」という形で現れている)が前提になっているように思われます。つまり、法への信頼(すなわち国家への信頼)が国民の法益と一致するとされているわけですから、国家を個々の国民を離れてその総体の意志を抽象的に体現するものとされているわけです。死刑存置論のイデオローグの一人である中央学院大学法学部教授の重松一義氏(私は、一度お会いしただけですが、温厚で誠実なお人柄がすぐに伝わってくるような方で、個人的には尊敬こそすれ、逆の感情などもちようのない方です。しかし、氏の死刑存置論には、どうしても首肯できません)は、その「死刑制度永久必要論」の中で「理性的なものは即現実的、現実的なものは理性的である」というヘーゲルを引用されていますが、私はヘーゲル的な意味での理性の体現物としての国家観は、先ほども言ったように、むしろ近代が克服してきた思想だと考えています。したがって、こうした国家観に還ることや、こうした国家観にもとづいて法を制定したり執行することは、語の本来の意味での反動であると思っています。

誤解のないように一言いい添えると、私は国家への信頼自体が悪いことだといっているのではなく(むしろ、私も大多数の人たちと同様、日本が信頼するに足る国家になってほしいと願っています)、前述したような論は、国家への信頼一般を法益と称しているからであり、国家を抽象化し、国民を抽象化してはじめて成り立っており、その内部の市民社会での支配や抑圧や不平等や国家機関の不備や腐敗などの現実を捨象してはじめて成り立っている論だという意味で否定せざるを得ないのです。

法の執行は国家の自己確証でもあります。では、犯罪に対して、犯罪と同じ方法で自己確証する国家とはなんだろう、という疑問が生まれてきます。それが、私の中での死刑へのもっとも素朴で、したがって根底にある疑問です。

主権者の一人として、殺人を強要されることを拒否する

また、死刑は、犯罪としての殺人とは決定的に異なります。それは、国家システムによる避けられない死であり、個人間の争いごとや欲得づくの殺人とはまったく次元の異なったものです。死刑と同じ範疇に入る殺人は戦争です。いずれも国家の意思によって、正しいこととして殺人行為が奨励されるのです。

戦争を賛美する人とは、最初から論争しようとも思いません。しかし、戦争に反対する人が死刑に賛成することは、私には理解できないのです。

また、法がもしも国民一人一人の主権の行使を代行しているものだと主張するのであれば、私もまた国民の一人であり、私の名で人殺しなどしてほしくないと思っている、ということだけでも死刑廃止を主張する主権をもっているものと思っています。かりに、99パーセントの人が死刑に賛成でも、相手が殺人者であろうとも人を殺したくない、というものに人殺しを強要することはできない筈です。

これは、死刑を実際に執行せざるを得ない刑務官にとっては、本当に切実な問題です。もと刑務官で、現在は行刑の民主化や死刑廃止運動、刑務官の待遇改善など、人権問題について幅広く活動されている坂本敏夫さん(週間金曜日に手記が掲載されたことがあるので、ご存じの方もあるかと思います)にお話を伺った際に、「刑務官は、悪いことをした人をまじめな、世の中でまっとうに暮らせる人間にするために教育する崇高な仕事だ、と聞かされて使命感に燃えてその仕事についている。そうした人たちが、ある朝とつぜん、昨日まで毎日顔を合わせ、悩みを聞いてやり、めんどうみていた人間を殺せ、と命令される。いやなら業務命令違反で解雇される。自分が助かりたかったら友人を殺せ、と言われたとされているオウムの信者と同じですよね」と話されたのが印象にのこっています。

死刑を存置すると言うことに、もし万一私が妥協して賛成するとしたら、ひとつだけ条件があります。死刑を求刑した検察官、宣告した裁判官は、死刑に立ち会え、ということです。末端の刑務官にだけこうしたことをやらせ、自分の宣告の結果を目にすることもないとすれば、人の生き死にを左右できる権力を握った人間としては、あまりに無責任かつ卑劣ではないか、というのはおかしいですか?

「犯罪抑止効果」の非科学性

死刑の犯罪抑止効果については、統計的にすでに否定されています。少なくとも統計的に論証不能です。わが国でも、3年半死刑の執行が停止されていた期間の、殺人事件発生数は、むしろ着実に減少しています。

取り返しがつかないからこそ、殺して何が生まれるのか?

悲しいことに、犯罪を犯した後に、犯罪を犯したことを契機に、はじめて生命や人権の尊さやかけがえのなさに気づく人もいるのです。そして、他人の生命だけでなく、自分の生命のかけがえのなさにも、そのときに始めて気づくのかも知れません。そういう弱さや手前勝手や、愚かさを、自分には無関係のことと笑ってしまえる人がどれだけいるのでしょうか?少なくとも私は、自分がそうした愚かさからどれだけ距離があるか、自信がないのです。

死刑囚と接してきた人から、彼らの中には、自分と同じ弱さがあるんだな、と感じた、というお話を伺ったことがあります。そして、彼らも自分と同じ人間なんだ、というよりむしろ、自分たちも彼らと同じ人間なんだ、と感じた、という言葉がひどく印象にのこっています。

死刑が執行されると、マスコミは15年も20年も前の犯罪について詳細に報じます。20年前、こんなひどい犯罪を犯した人間が、きょう、執行された、と。しかし、その20年の間にその死刑囚の内面や、周囲の人たちとの間でなにがあったのかは、1行たりとも報道されません。死刑囚といえども、いや死刑囚という極限の状況におかれているからこそ、そうした一人の人間の20年にわたる煩悩や後悔や未練や反省や絶望や希望や、もろもろの営為が、無意味に過ぎて行くわけはないのです。抹殺されてよいわけではないのです。むしろ、彼らの声にこそ、二度とこうした犯罪をおこしてはならない、と真剣に考えようとする人にとって、本当に聞くべきものも含まれている筈です。社会はそうした声に耳を傾けてこそ、悲惨な犯罪をなくす方向にすすみうるのであり、犯罪を犯した当人から、こうした人間としての営為を奪い去ることによっては、なにも生まれないのです。

今回名古屋で処刑された木村修治さんは、「自分が処刑されたら、それを最後の死刑執行にして欲しい」と言い残されました。彼は「本当の自分を生きたい」という手記を出版しています。(インパクト出版会)ぜひ読んでみて下さい。

人権は、一人残らずあらゆる人間に対して尊重されるのでなければ、人権と呼ぶのをやめなければなりません。死刑とは人権の中のもっとも基本的な生存権を否定することですから、相手にお前は人間ではない、と宣告することです。そのことはとりもなおさず、死刑囚以外の人間は、彼らのような過ちと無関係な存在だと宣言することではありませんか?それは、自分は神だ、と宣言することと同じだと私には思えます。

じっさい、日本の国家は生殺与奪権をもつことで、自分を神のような絶対者にしたてあげたいという意志を、今回の死刑執行ではっきり示しているようです。

今回の執行は従来に増して政治的なものです。なぜ57名の死刑確定者の中から、あの3名が選ばれたのか、なぜオウム事件のさなか、予算復活折衝中という役人にとって一番あわただしい時期に、執行が強行されたのか、少し考えてみれば分かることです。

やはり、書き尽くせるものではありませんでしたが、ここで中断せざるを得ません。しかし、Sさんのおかげで、私も自分の考えを少し整理する機会がもてました。ありがとうございます。

今井 恭平

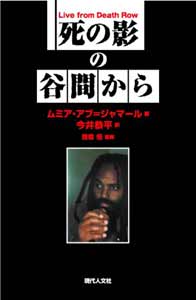

ムミアの死刑執行停止を求める市民の会 会員