�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���؈�Y�i2009�N6��13���w�K��|�[�g�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@������s�E�Ƃ�1894�N�����푈�i�b�ߐ푈�j�ɂ����āA��R�ޑ叫�w�����̓��{�R��Q�R���A�����k�m�C�R�̊�n�ł����������i���j�U�����ɋN��������s�E�����ł���B

�@11��21���A������̒��ォ��S���Ԃɓn���āA���{�R�́A�����ɂ�����2���l�ɂ���Ԗ���R�̐��R���m�A�����s�����قƂ�NJF�E���ɂ���悤�ȑ�s�E���s�����B�����ɁA����ƈ�̂��̂Ƃ��ė���������B�̓��鏊�ł̐��R�s�c���|����ɂ����Ă��s�E�����肩�������B����������B�ɓ���s�c���|���́A���ړI�ɘA�������퓬�s���ł��邩��S���O�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@������s�E�͂܂���43�N��̓싞��s�E��f�i�Ƃ�������̂ł���B����R�̕��m�E�ߗ��̋s�E�A�����̋����A�q���̎S�E�A�J��Ԃ����|����ɂ���ė����s�����F�E���ɂ�����̂ł������B�싞��s�E�͏ڍׂ͂Ƃ�����A���̎����ɂ��Ă͏����͒m���Ă��邪�A������s�E�ɂ��ẮA���{�̊w�Z�ł͋������Ă��Ȃ����A���܂�m���Ă��Ȃ��B���������{�ōŏ��̖{�i�I�ȍ������͐�ƂȂ��������푈�ɂ�����A���̗�����s�E�̂Ȃ��ɂ����A����Ȍ�̓��{�̐N���ƎE�C�A���D�A�l�����W�A�A�W�A�̎��̗��j�̔��[�����Ď�邱�Ƃ��ł���̂ł����āA���{�̗��j�ɂ����Ă������ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ������ł���B

��.������s�E

�@�P�D���R�ԉ����㗤

�@���ē����푈�ł́u���ۖ@������Đ�����v�Ƃ͂悭�����邱�Ƃł���B���ꂪ�S���ł���߂ł��邱�Ƃ́A������s�E����݂Ă������ł���B�u������̂Ė��͎��q�̎�i�s���č~�����G�����E�����邱�Ɓv�͓����ł��펞���ۖ@�Ɉᔽ���邱�Ƃł������B

�@���{�́A�u���ۖ@��������v�̂ł͂Ȃ��A�u��낤�Ƃ����v�̂ł��Ȃ��A�����u����Ă���v�Ƃ��������������������ɉ߂��Ȃ��B���̎����A���m�ŋN�����푈�ɉ��ď��A���V�A�͒��ڂ����B�O���l�ʐM������R�h������A���̒��ڂ��Ă���O�ŁA���{�́u��ɑ��镶���푈�v�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�����A����ł��Ȃ������푈�́A���ɂ��܂��܂Ȗ����͂�݁A���ɗ����ɂ������ɂ��ׂ���s�E�ݏo�����̂ł���B

�@

�@���ɓ����푈�̂Ȃ��ł��A��2�R�̕Ґ�����ԉ����㗤�A���B���A�p��́A�����U�h��A������s�E�ɍi���Č��Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@

�@1894�N�A���N�𐧈��������{�R��P�R�́A10��24�����]���z���Đ����ɐi�������B����Ɍĉ����ē��������A��R�ޗ��R�叫���i�ߊ��Ƃ����Q�R�́A�ɓ����������A��A�̓��A�����ȉԉ����ɏ㗤�����B��Q�R�́A���N�����ɂ������P�R������̐킢��9��17�����C�C��ɂ����ď������A���C�𐧂�������̂X��21���A�u���ꕽ�쌈��i���F��s����j�m�׃������݊C�p���j�i���w�L�����n�g�胁�^�������������U���Z���g�~�V�v�ĕҐ�����A9��25����R�ނ��2�R�i�ߊ��ɔC���B10���R���ɐ퓬����ʒB������A����ɂ͒���̑��A���ʔǁA�ʐ^�ǁA�R�y���������Ă����B���ł�15���ɂ͉F�i�`���o�q���Ē����Ɍ������Ă����B

�@�攭������P�t�c��10��24������30���̊ԂɁA�R���ɕ�����ď㗤�����B

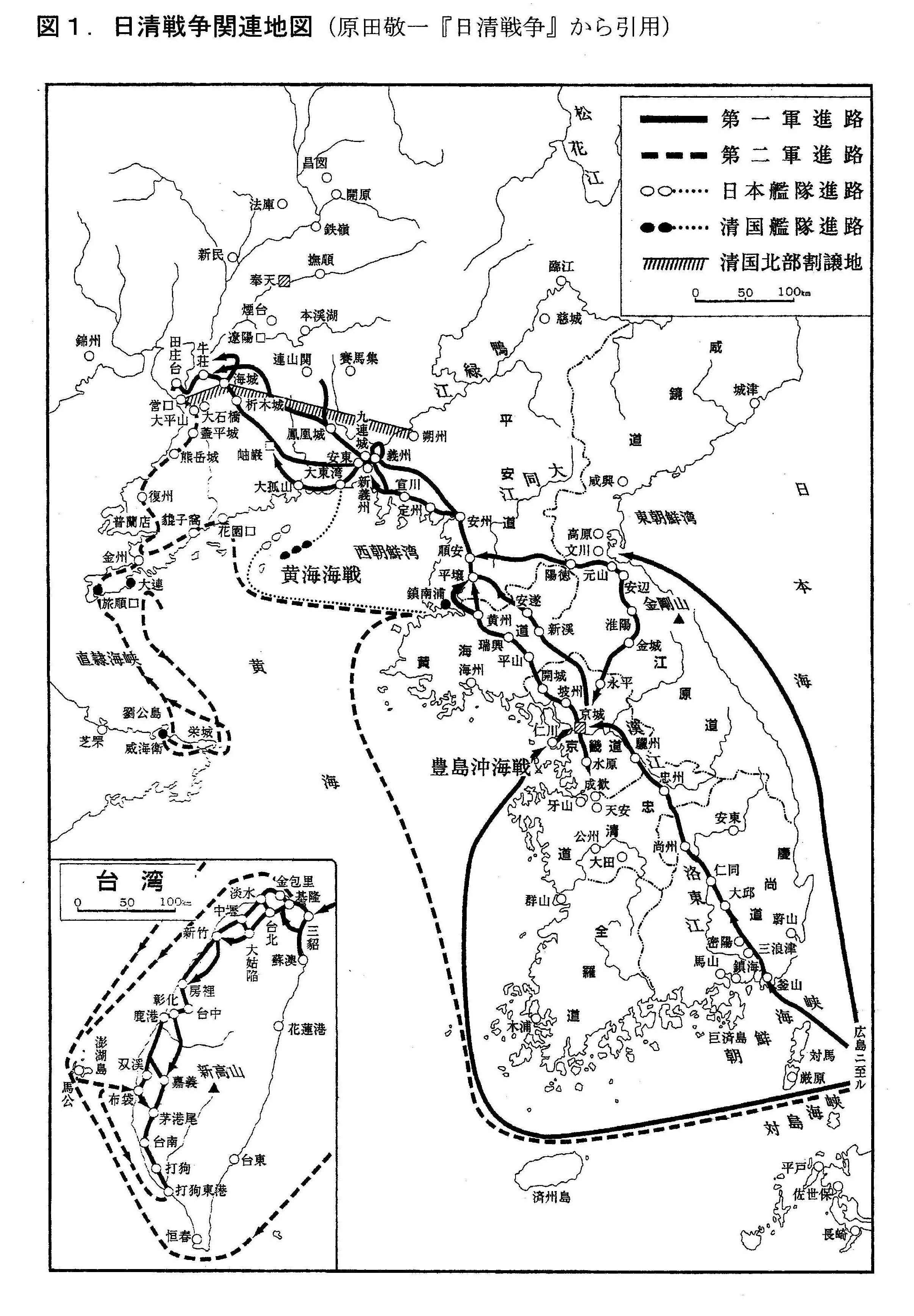

�@�i�}1�@�����푈�֘A�n�}�j

�@

�@�㗤�ɍۂ��Đ��R�̑g�D�I��R�͂Ȃ���������ǂ��A�������O�͎��q�I�Ȓ�R�����ɗ����オ�����B

�@26����A�u�y�l�̕����Ȃ����鐴�l�A�M�ɋ������ĉ䂪���A����O����̕����ɔ���A�V���_�������đł��|���肵���A�����͎E�C���X�A�����Ɉ�l���ՎE����l�����Ďi�ߕ��ɑ���B�l��̌�A�S���y���Ȃ�������ĕ������v�i�������A���㓙���֍��[���Y�́w�����]�R���L�x�F�ȉ��A�֍��ƌR�v�ۖ̈��p�́A��m���r��w�����Ɠ싞�x����j

�@

�@�֏�����ҁw������j�E�����x�Љ�Ȋw�����o�Ŏ�2003�N�@�ɂ��A�����l���̒�R�����͈ȉ��̂悤�ł������B�i����j

�i��j ���͖��O��������

�@���{�R�͉ԉ�������㗤������A�����܂�Ȃ��A��肽������̂��Ƃ�������B���ۍt�V�l�͔ߕ����Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@���{�R�́A�ԉ�������㗤�������̓��A�v�����O��̒���14���̘m�����̉Ƃ��Ă��������B�c�����̂͌�������S�Ȕp�ЂƉ��������肾�����B�ԉ����̑��̏�ɂ͓V�@�{���Ղ����C�̏��_�����������A�㗤�������{�R�͕_���Ԃ��j���ē��荞�݁A�C�̏��_�̓��������Ă��ėV�сA������C�ɓ�������Ŏ̂ĂĂ��܂����B���傤�ǂ��̓��̖�A�ԉ������̋ߊC�ɒ┑���Ă������{�̌R�͂̈��z�ɉ����A���z�͍��ʂ����B�\�ł́A����͉䂪�������E�������I�����ɔR���āA�Ζ�������āA�����̈łɂ܂���āA�T���p���i���M�j�ɏ��̂Đg�̊o��œG�͂ɐ��荞�ݔ��j���𒅂����̂��Ƃ����B�������z�̓��{�R�͂͋����Q�Ăӂ��߂��ďo�q���悤�Ƃ��č��ʂ����B

�@���{�̌R�͂ɉ����������̖�A���k�̕������ɋ����A�̒��������{�R�͂��a�X���鉌�ɕ�܂�A�D��̂ڂ��ڂ��ƔR���オ��Ή��͐��k�̕��ɐ����ď\����̍����̉��ƂȂ�A�C���ɏƂ��Ĉ�ʂ��g�ɂ����B�R��ɔ��������̑��l�́A���̖�����őD��̕��m�Ɣn���Ă��o����č���������c�ƂȂ�A����҂͑D��ŏĂ�����A�܂�����҂͊C�ɔ�э���œM�ꎀ�肷��̂������B�܂��A�D��̒e�ǂ���ǂ���Ɣ�������̂����B

�@���͂ŋN����������̎����͑�R�ނ̎h�E���������ł���B���{�R��Q�R�̎i�ߊ���R�ޗ����镔�����ԉ����ɏ㗤�������̓��A�܂�10��27���A�R���̒����l�̒b�艮�����{�R�̐N�Ƃɓ{���}�����ꂸ�A���̖�A�p�ƚƎq�ɐ������đ�R�ނ��h�E���悤�Ə������Ă������A�s�K�ɂ����{�R�̕������ɔ�������A�i���ƂȂ������߂܂�A�i�ߕ��ɘA��čs���ꂽ�B�R���̘J���҂͎���ł������Ȃ��ԓx�ŁA�u�B�X�i���������j����ԓx�ŁA�G���@���Ƃ�����A���{�R�����͂��̏�ŎO���̗�m���ƂĂ��M�d�Ȑl�ނł���ƌ��킴��Ȃ������B�v

�i��j �����X���O�R������

�@�����X�l�����܂����{�R�ɑ��Ċ拭�ȓ������s�����B��͎R�n�����h�E���������ł���B10��24���A���{�R��P�t�c���R�n�����͗��ƓԂ̗��Ƃ������Y�Ƃ̉Ƃɔ��܂����B���Ƃœ����Ă�����l�̐E�l���R�n���E�����ƌ��S���āA���̖�u���ꂼ�ꂪ���������ĎR�n�����̗���ɐi�����A��q�����E�����v�A�͂��炸���R�n�͋����ċN�����̂ł��̓�l�̐E�l�͕߂炦���E���ꂽ�B

�@���̓��{�R��Q�R��澎q�|�ɐN�Ƃ��Ă������A�_���̍����͕t�߂̔_��800�]�l��g�D���A���L����Ƃ��ē��{�R�̐N���ɒ�R���A�������Ŋi���������A�����ƈꕔ�̔_���͂��̂Ȃ��ŋ]���ƂȂ����B

�@11���i���F10���̊ԈႢ�j26���A���{�R�̖\�s�Ɍ��{����澎q�|�̐N�_�����A���̖邱������Ɨ��ƓX�̏��R�̓�����ɏ���āA�_�������ăp�g���[�����̓��{�R����{�h�O�Y�ɉ���킹�A�Ō�ɂ͋��|��ɂȂ����i�T��䢖��w�����푈�]�R�ʐ^���x��76�Łj�B�ʂ̔_�����O�́A���{�R���ق����܂܂ɗ��D����̂ɕ����邩���Ȃ��A������p���ē��{�R�̒ʖ���T�F���h���E���đߕ߂��ꂽ�B12��26�����O�͑�A�p�����Ԃ�����̊C�݂ŎE���ꂽ�i���쌘��w�]�R���L�x�j�B

�@澎q�|�̐��I�Ԃ̗t�I��́A�I�I�J�~��߂炦������œ��{�R�ɗ������������B�ނ͑��̓��̑�ʂ�ɎO�̍L���P��A�[��10��̑匊���@��A��ɂ͑�R�̍����̘m��킹�A����ɂ��̏�ɓy��킹�ċ[�������B���{�R�R�����ʉ߂��鎞�A�l�����̒��ɗ����A�l�͂̂�����A�n�͂Ђ�����Ԃ�ŁA���{�R�͏d��ȑŌ������B

�Q�D���B��U��

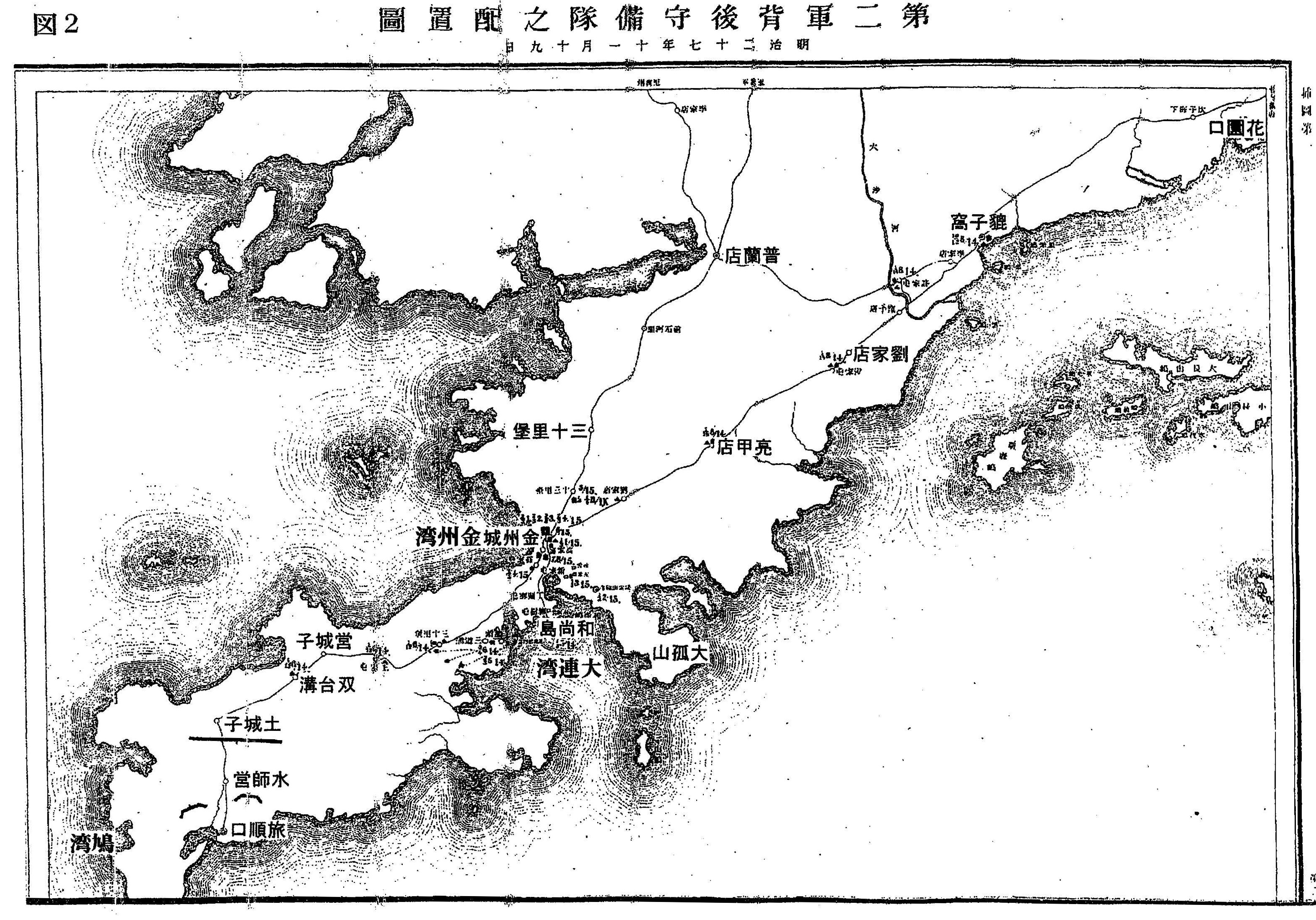

�@�i�}2�@���R�w�������V�z�u�}�@�j

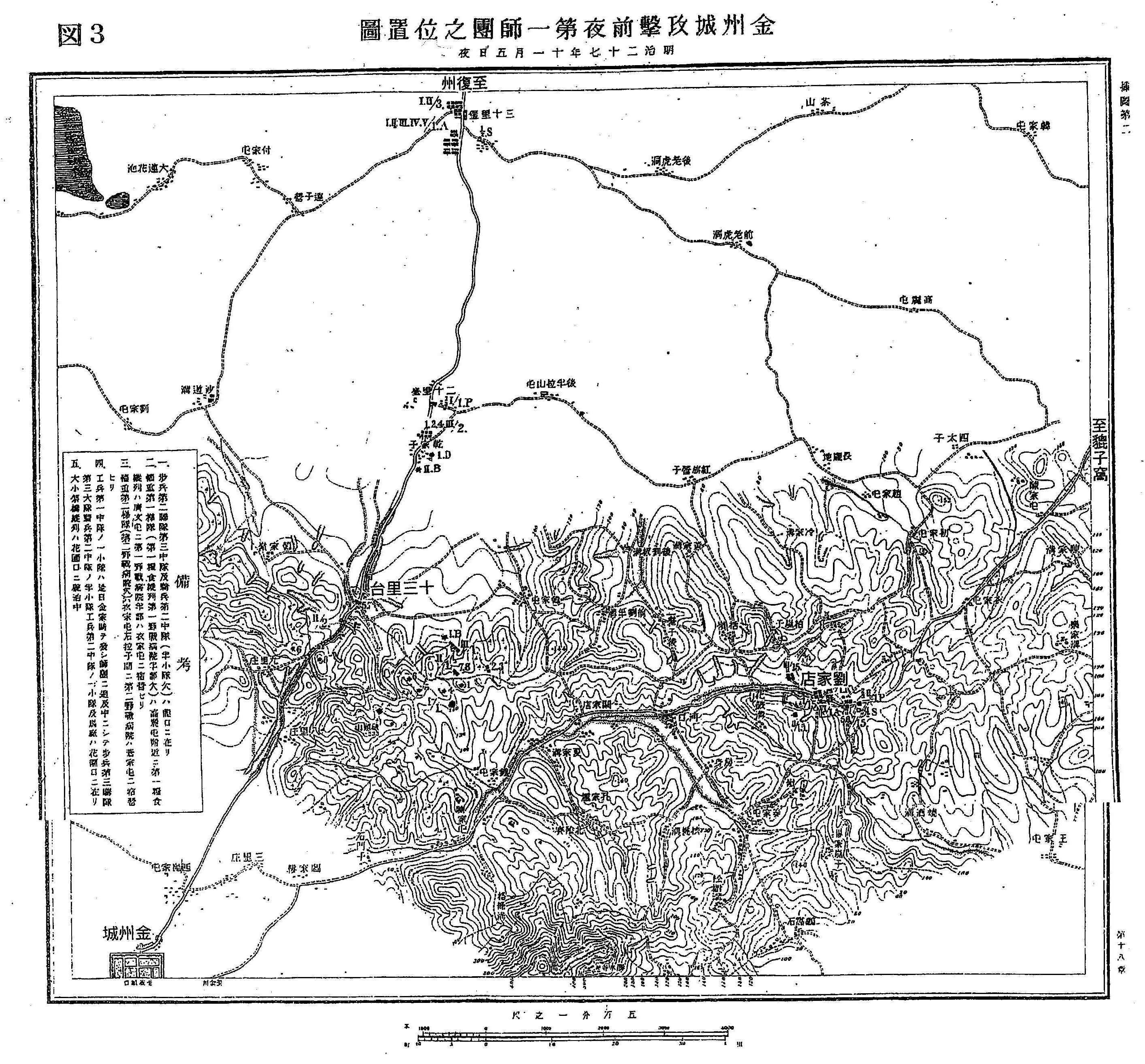

�i�}�R�@���B��U���O����t�c�V�ʒu�}�j

�@���t�c�ɂ͖��ʖi�T��j�Ƃ��ē���G�i���B���ʒS���j�A���쌘��i�����X�E���B���ʁj�A�R��㴎O�Y�A����O�Y�i���B�A���B�A�W�����ʁj�A���c���g�i��ǎR���ʁj�������B

�@11��1�����t�c���R�n��3��������B��Ɍ����đO�i���邱�Ƃ�����B�G��@��d���j��H��ɓ���B4�����߂ċ��B�X���Ő��R�ƌ��B5���A�������B��U���̖��߁B�i��̊֍��㓙�������������3�����́A���R�̉�����f���A���s�����Ă��镔���ׂ����B�ɔh�����ꂽ���u���B�x���v�j

�@6���A����������{�R�͐i�����J�n���A�{����6��10������Ɠԕ��ʂ̐��R�ƌ��B���R���m�́A��60�̎��r�����āA���B������ɒב��B7��40���铌�k��烁�[�g���̍��n�[���́B���T�̎w������������A����6��45���j���R���́A���R�͑����̕���e���50�]�̎��r�����Ăċ��B������ɔs���B7��30���T�͋��B��Ɍ����đO�i�B�����Ŗh�q���Ă������R�̕����́A���M���̕����̝i�q(����������)�R�̕�����ܕS�l�A�n����S�\�R�A�C���ܕS�l�R�C�\�哙�ł��邪�A���̕����̑啔���͐V���ɒ��債�����̂ŁA�s���Ƌ��B����ڂ݂邱�ƂȂ��A���̑啔���͗������Ɍ����đދp�����B���M���͗����͂ɑ��ēx�X���������߂邪��т��ċ��ۂ��ꑱ�����B

�@�ߑO7��30��������Y������������������������B��ŋߍ��n��̂��߂����čU���J�n�B

�@���B��͓����Z�S���[�g���A��k���S�Z�\���[�g���A�����Z���[�g���W�̏�ǂɈ͂܂�A�l���Z��Z�S�B�������C���A�e���D�̂̂�9��30�����R�͐�����ޑ����n�߂�B

�@�u�G�m�ꕔ�n�㎞�O�\���������O�X�܁X�ދp���n���^�������啔�n���z��R����V�݃��V�J�����O�ʃ����Z�������j�����m���r�A�e�C�A�e��y�R���i�����e�\�������������������y��A�p������s���v�����B�u���̔s���̏�A�����̗L�l�A���ɖ��ׂ��炸�A���邢�͏e��e�i�Ȃ����j�����邠��A�R�߂�E���ē���邠��A���邢�͖��Ƃɐ��ނ���A�y���ɍ����邠��v�Ɩ��K���ȍ����𗈂����B�i�w�A�����j�x11��6���j

�@�k�傩��N�������������A���̏������͏����|�����A�������A���������11�����傩��N�����āA���Ɂu���B�{�͊֓����������Ɉ�A�̗v�n�v�Ƃ�������B����́B

�@���B���̌�A�X�ɐ������͒nj����߂��o���A�ߌ�뎞15���h�ƓԁA1��45����֗�y�ѕ��c���́B

�@���B��𗎂Ƃ�����1�t�c�́A��A�p�n���̐�̂Ɍ������B

�@�V���A�T�؉͖�̗��x���́A�ߌ�6�����܂łɘa�����y��ǎR�������C��A�V�����C��A���R�C����̂����B

�@7���A���B��k�傩��N���������t�c�R�v�ۖؗ͑��̓��L�ɂ���

�@�u���H�j�n�����̎��̂����炱����ɓ|�ꂠ��A�����̂�����v�u�܁Z�O��̎x�ߐl���i�H�j�ʂ��Ȓj��O�ɒu���|�ꋏ��A���̎q���ǂ���ł��ꂽ��A�����ނ��ɐ���`���R���o���ċ���l�A���Ȃ����Ȃ��v�u��Z�˒��̖����ǂ������킯���܂���������Ȃ����ɋ�������v�Ƃ�����ł������B

�@���������V���ɂ��ΎO����̏�͈ȉ��̂悤�ł������B�i��P�t�c�ɑ����č�����12���c��11���V���ɏ㗤���������A���B��ɍ��������B�j

�@�u�����c�̎��@�s�X�͎�����咆�ɂ���@�����l�̙嚥�Ȃ鑴�̍�����Ŏ~�܂肽�邩�@�������ł������ē��ꋎ��\�n���肵���@�s�����͉ƂɉB�ꂽ�肵�ɖC���r�������Ɋ��ւ�����o�ł�Ƃ��ĉ߂��Ė��c�̎��𐋂����ҏ\���l��������c�����艥�[�����q�����œ|�ꂽ�������@�v�͂��l�����Ď_�@�����߂���@�����̎S���Ɏ���ċɂ܂�@

�@���Q���r����ӁE�E�v

�@

�i�O�j ����A���B�l���̍R���������猩��Ύ��̒ʂ�ł���B�i�֏�����ҁw������j�E�����x�j

�@���B�́A���{�R��Q�R���ԉ����㗤���P�ɐN�Ƃ����s�s�ł���B���{�R�͑勓���Ă����悹�A���鏊�ŗ��D���A���B�l���̌���Ȓ�R���ĂыN�������B

�@�b�ߐ푈���n�܂��Ă�����B�̈�N����͉Ƃ⑺��h�q���A���{�R�ɍU�����邽�߂ɂS�C50�l�́u�g����i���F�������������F�ؖk����щؒ��̔_�����g�D���������I�ȕ����g�D�B�����͔��@����M�A�Ԃ��[�̂��������g�p�����j�v��g�D���A���闧�������P�����A�@���_���ēG���E�����B

�@11���R���A���{�R�̐ē��얾���������������15�A���A�R����P�����ƍH����P��������b�X�A�ƓX�A���ƓX���o�ċ��B�ɐN�Ƃ��Ă��鎞�A����͂�����44���́u�g����v�̌Z����铌�P���R�̘[�̗��P�a�̒��ɑ҂������������B�قǂȂ����ē��{�R���҂������n�_�ɐڋ߂������A�G�̕s���ɏ悶�Ē�����Z��͖ҌՂ̔@���R���삯����A����o�����Ƃ܂��^�����ł��̂߂����{�R�\���l�����Ɏ��炵�߂��B���̑��̓��{�R�͑����ē������B��ɓ��{�R�͑啔���𐮂��ė��āA����̍g������͂����̂ŁA���Ȃ��l���ł͑吨�ɂ͑����ł��ł����A�S�����s��Ȑ펀�𐋂����B���B�l���͒�����̗�m���F�O���邽�߂ɍR���L�O������Ă��B

�@11���T���A���{�R���单�R�k�[�̐Ζ�q���U���������A���B���O�͏��M���̎���R�Ɨ͂����킹�ē��{�R�̍U����j�~�����B���B��X�̊җ���߂����b�艮�̔n���M�͒����̒b�艮�������A��ē��鑾����b�����A�O���̏���̐s�N�̎x���̂��߂ɑ������B�X�̏\�]�̃V���I�s���X�͖�ʂ���݂��Ă��āA��҂ɐΖ�q�w�n�ɑ��点�A���{�R�Ɗi�����Ă������R�̊������˂�������B�Ζ�q�t�߂̖��O�͎���I�ɑg�D������āA�����̒z���H���A�R���ɖC�����������čs������A�e����^�Ԃ̂��������B���R����ނ��Ď琨����������ɂ́A����̐s�N�͑����Ⓑ���������Ď��X�Ə����镔���ɎQ�������B���{�R������ɐi�����Ă������ɂ́A���O�͐��R�����ƂƂ��Ɏs�X���킢�A�펀������̂��������B

�@11���U���A���{�R�����B���̂�����A���{�R�͂܂���A�p��N�Ƃ����B���{�R�͈��S�ɐN�Ƃ��邽�߂ɁA�Ȃ�Ƌ��B����̕S�������܂��āA�n����T�������B���{�R�͒b�艮�̗������Ƃ̑��q�̗��ʒ��A���ʎ쓙�j�q���l��f�v�����B���j�̗��ʒ��͓��{�R�̂��߂ɖ���q���邱�Ƃ������A�u����Ɛ킢�v�A�݂�ȑ��ݏo���Ȃ������B�c�E�ȓ��{���͗��ʒ����E�Q���Ă��܂����B���ʎ�́u�����ԍS���v���ꂽ�B���O�̍��Ɨq�̔_����^�͓��{�R���w���ɖ\�s�����Ƃ��Ă���̂����āA����̐g���ڂ݂��K���ɐ�����B

�@����n��̍L��ȕw�����܂�����̗͋y�Ȃ����Ƃ��ڂ݂��A���{�R�̂Ȃ�ӂ�\��ʖ\�s�ɑ��Ė������Œ�R���A����邱�Ƃ̂ł�����͓̂���A����邱�Ƃ��ł��Ȃ����͕K���ɂȂ��ēG�Ɛ���āA���������Ē�R�����B

�@���B����̐��X�Ȏ���Ƃ̏��B�V�l�ƂR�l�̖����N�̎q�������́A���{�R�����W���瓦��邽�߂Ɉ�˂ɐg�𓊂����B

�@�������̖���縉Ƃɉł��A���_��̖����q�͐`�Ƃɉł����B11���U�����B��ח���A�u���ƂƖÂ̓�l�͉B��A�J�߂���̂�������A�B�R�Ƃ��Ĉ�˂ɐg�𓊂��A�����Ē�߂�������B�v

�@�l�X�ȏ،��������悤�ɋ��B��U����ɂ����Ă��łɕ��m�݂̂Ȃ炸�����̖��Ԑl���S�E����Ă���B�����ւ̖\�s���������B

�@�܂��A�ԉ����㗤����ɌR�v�ɂ�闩�D�E�����������������A��Q�R�i�ߊ����ŌR�v�̊ē����ɒ��ӂ𑣂��A�����Ɂu���K�̕��m�łȂ��҂ɕ���������͍̂��ۖ@�ᔽ�v�Ƃ����ᔻ���������11��10���ɂ́u��퓬�҃m�^��g�ы֎~�K���v�𐧒肵�ČR�v���瓁�����グ�Ă���B�i����͐��ɏo��R�v������������̂ł���A���ۂɏP������Ď��҂��o���肷��̂ł��邪�A�R�͖�蔭���Ə��O���̖ڂ�����ē����Ƃ肠�����j

�@�R�D�����U�����i�Q��:������j�A��J���w�����s�E�����čl�x�j

�@���āA��ɏ㗤���Ă�����1�t�c�i�T�A���j��11���U�C7���������ċ��B�A��A�p�i�C�ݖC��A�a�����E��ǎR�����j�n�����̂��A�C���̑�1�i�K���ł߂��̂ŁA��R��2�R�i�ߊ��́A���悢�旷���U���Ɍ����āA11��7���ɉԉ����ɏ㗤����������12���c�����B�ɌĂԂƂƂ��ɁA���n�ɗ��߂Ă�������2�t�c�����v���邩�ۂ��̌����ɓ���B

�@��Q�R�i�ߕ��́A�����W�ɂ���āA�����v�ǂ�h�q���������́A�{���̎����8050���Ƌ��B�y�ё�A�p�̔s�c��3600���������킹�č��v��P���Q�疼�A���̂�����X�疼�͐V�啺�Ő퓬�\�͂͒Ⴂ���ƁA�܂��哯�R�͕����X�ɑދp���Ă���A�����R�����B�̖��߂��Ă���Ƃ̏����̂ŁA�����U���ɂ͑�2�t�c�̏��v�����Ȃ��ƌ��肵���B

�@

�@�����ɐi��

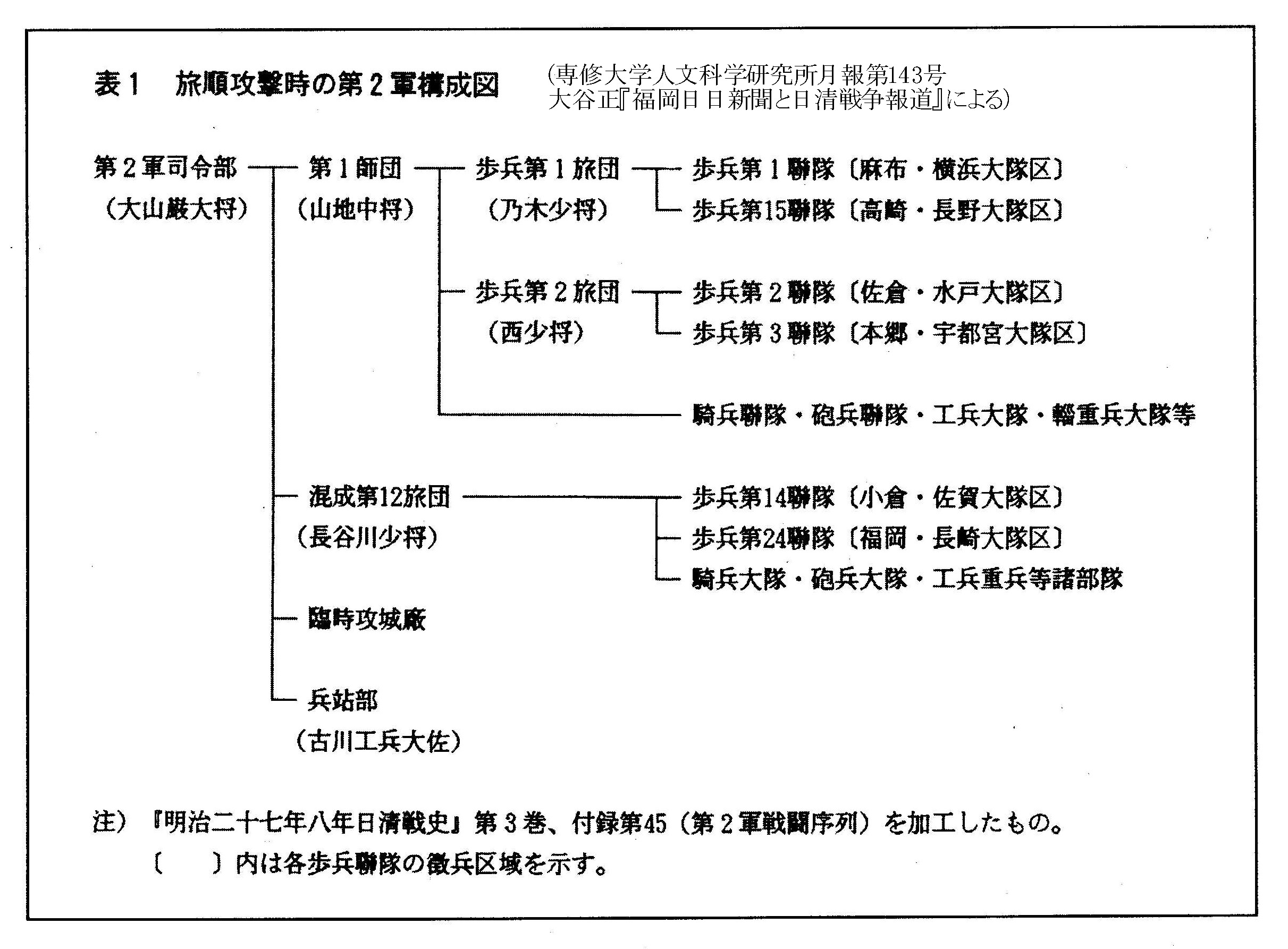

�@11��13����2�R�̕����������B�i�}4�@��2�R���c���V�ʒu�}�j

�@��Q�R�̕Ґ��\�͎��̕\�i��J���ɂ��j�̒ʂ�ł��邪�A

���̂��������U���̕����́A

�@��Q�R��P�t�c���A���t�c�����Q��86���i�����R�v��3768���j�A��⋕�����4804���i�����R�v4256���j�i��P�t�c�������悻�Q���T�疼�̂���8000���ȏ�͌R�v�ŁA���K�̌R�l�R���͐펞����̂P��8492���ɂ������Ȃ������j�B�n�C��2544���i�v��ł�5383���ł��邩��A�{���ʔn�����ׂ��A���̔������R�v���k���ԗ����唪�ԂŒS�����j�B

�@������12���c�́A�S�̂�8000�����x�B�n�d�͒�K�̑ʔn�Ґ��A��⋕����ɌR�v740���A�k���ԗ�210�q�B

�@�Վ��U�鏱�B�Վ��k���C���A���A�Վ��U��C���c��A�Վ��U��H���c�琬��B����2753���A����1938�����R�v�B25�����m�n�B

�@�ł���B�����łR���T��]���A���̂������ۖ@��퓬���Ƃ��Ă̎��i�̋^�킵���R�v���P���]�ŁA�n�̑���ɗA����S���Ă����B

�@

�@�������̖h��{�݂́A�C���ʖh���Ƃ��ĊC�ݐ��ɉ����ĉi�v�z��̖C��Q�����сA�d�C58��A�y�C�W��A�@�֖C�T�������A�w�ʂ͖������̉��z��ŁA�����X���̓����ɏ����R����k�R�C��܂ł̏��C�䂪���сA�X�������ɂ͈Ďq�R�C��Q������d�C18��A�y�C48��A�@�֖C19�������Ă����B�C���ʂɔ�הw�ʂ̖h���͖������łƂ�킯�X�������Ɏ�_����ƌ���ꂽ�B�i�퓬��ɂ́A�����R�h�q���͂͗����ʂ�9500���A���Ɂi�ݶށj���500���A�C���ʂ͖�3200���Ɛ����c�E�j�����c�������A���v�P���R��]�ƏC���j

�@

�@�������đ�Q�R�͑�Q�t�c��ҋ@�������܂܁A�U���ɓ��邱�Ƃɂ����B���̊T�v�́A

�E��A�p������́A��⋊Ă̎w�����ɑ�A�p�t�߂̎���B

�E�R�i�ߊ������̋��B������i������15�A���̑�P�A��Q����ƋR���P�����j�́A���B����O�̎���ƕ��B�ɒʂ��铹�H���x�����A�k������̐����R�̍U���ɔ�����B

�E�{���R���͍s�R�̑O�ʂő{���x���B

�E������12�A���̈ꕔ�i������14�A����P�A��R����𒆐S�Ƃ���j���琬�鍶���c���́A�����X������̎R�Ԃ�i�݁A11��20���������k�ɐi�ށB

�E��P�t�c�i������15�A���̂Q��������j�ƍ�����12���c�i������24�A���𒆐S�Ƃ��鍬�����c�̖��j���琬���͂̉E���c���́A�����X����i�݁A20����1�t�c�͖{���y�т��̐����A�������c�͖{�������ɐi�ށB

�E�U����11��21���̗\��B

�Ƃ������̂ł������B

�@���{�R�́A�ɓ������̍ŋ����i��A�p���ꍞ�ދ��B����̑h�ƓԎ��ӁA�����̕��͂قڂS�L�������Ȃ��j���������A�������̐����R���u�܂̑l�v�ɂ���Ƃ������̂ł������B

�@

�@11��15���A�������̖��ɂ��A������O�A���̊ۈ䏭���́A�R������̎�͋y�ѕ�����O�A��l�������H�R�D�Ï����ɑ������i�H�R��@���j�A�o��a���痷�����ɒʂ��铹�H���@���A�u�댯��`�����ƂȂ�����ׂ��������ɐڋ߂��G�̏���@���ׂ����Ɓv������B�����ŏH�R�͉c��q���o�����A�y��q���z���A���t�c�܂œ����Đ��R�����Ȃ����@����B17�����R��������͐��t�c�y�ё��̐��ɂ�����G��y�ђn�`���@�����B18���A�{���R���͑����O�q�Ƃ��ĉc��q���o�����R���ƂɒB�������A�y��q����Ɍ��ꂽ���R�͂����̂悤�ɑދp�����A����ɕ����̐��𑝂₵�Ă����B�����ɂ����ē��{�R�͑�ʂ̐����R�̍U���ɂ���Ĕs�k���i����B

�@���R�͑����I�j��A�����M���A������a�̕����̕�����ܐ�]�A�R����S�A�R�C���B����ɑ�����{�R�͕�����Z�S�A�R�����S�ł���A���̐퓬�œ��{���͏��Z�P�i���ݓ����Y���сj�A���m��10���̐펀�A������35���i����т��܂ށj�������A���̎��ɐ��R�ɂ���āu���̂������A������Ȃǂ̗ːJ�����v�Ƃ������Ƃ��A���肩������X�̓��{�R�́u�v�̌����Ƃ��ꂽ�B

�@�y��q�œ��{�R���s�k�������A���R�ɂ����{�R���m�̎S�E�A���̗ːJ���������Ɠ��{�R�͑��`������B

�u��͎a���Č������A�葫�͎U�X�f����A���͗Ĉ݂��D����菜���A��U�߂ď[�����߁A�r�������͉A�s��ؒf���ėL��v����������������m�����́A�u�؎��N�r�E�X���X�Ɋ������v�u�u�Ԃ������������ח�����Ƃ���u�C�v�����߂��i�w��Q�A�����m�֍��̓��L�x�j

�@����������āA�R�n������P�t�c���́u�y���Ƃ����ǂ��䂪�R�ɖW�Q����҂͎c�炸�E���ׂ��v�Ɩ��߂���B������ĕ��m�́u���������Q�E�i���������F�E���j����̗E�C��w��������v�ƂȂ����B

�@���������V���̋L���ł́A

����l����������������̐퓬���L

���\����@���E�Ȃ�䂪���m���G���ׂ̈ɖ��S���ɂȂ�Ŋ��𐋂��āE�E�E���̗L�l���Ђ͎��ꈽ�Ђ͎l����f����w�ǕM���ɐs����܂ł̎S�����ɂߋ����@������������X�S���̕��m�n�{�C�����S���ɔR���Ė��X�v�͂����܂�T����X�Ɂu���Q�A���Q�v�̐��͌����ՂĂقƂ����

�@�Ƃ���B

�@

�@11��20���A���{�R�͗������w�ʖh����ɓ��B�B

�@

�@������R�́A11��6���Ȍ�A���B�ח��A��A�p�����炵�A�s�c�������X�Ɨ������ɗ���̂ŁA�m�C�r�������Q��ԂƂȂ����B�s���ӔC�Ҽ���i���̉��ɋ��j����͗����͂ɉ��������߂����t�ɔڋ��҂�梐ӂ���A���ɛI�j��A����a�A�����O�A���d�т̎l���̂Ƌ��B�A��A�p���痈���s�����M���A����Ƃ����������A�����ꂷ��叫���Ȃ��A�����̂����ɓ����߂��Ă������B���M���͏o�����ē��{�R���}�����邱�Ƃ�x�X�咣���邪�A����i���̉��ɋ��j�����͓����邱�Ƃ����l���Ă��炸�A13��������́A���{�R�̋R�����A�����t�c���߂ɏo�v����̂ɋ��|���A����17���ɓ��S�B�����śI�j��E���M�����͓y��q���߂ɏo�ē��{�R��|�����Ďm�C�����߂悤�Ɠ��{�R��҂��������đŌ����������B16���ɂ́A���d�сA����ƁA�ʓ𐬂����S�������A�I�j��E���M���E����a���̏����͈ˑR�h�q���ł߂�21�����}�����B

�@�������̍U���́A11��21����������n�܂����B

�@������12���c���X�������̖C��Q����������Ȃ��A��P�t�c������Q���c�������������镔���i������R�A�����S�j��擪�ɂ��A�t�c���R�n�����̎t�c�\��������_�ƌ���ꂽ�Ďq�R�i�֎q�R�j�C����W���߂��ɐ�́B�T�ؑ�P���c����203���n���z�����Κ{���߂ɐi���B

�@������12���c�i������24�A������́j�́A�R�E�����R�C����U�����A11��30����́B�����R�C��Ζ�ɂ����Δ����B

�@������12�A����12���O��ɓ��{���R�C����̂��A�����ď����R�A�嚱�R�E崓��R�C����́B

�@���̂��돼���R�C�䂩�甒�ʎR�̐��Œ�R���A�����s���ւ̐i����j�~���Ă��������R�́A�����R�C��Ζ�ɂ̔����ɓ��h�������s�X���ʂɑދp�����B

�@�����Ɏ����đ�Q�R�i�ߕ��͎����㗷�������ח������Ɣ��f���A12���߂��A��P�t�c���A������12���c���ɁA�������k���ʁi���B���ʁj�ɒE�o���鐴�����u�N�~�iԸ��F�}����j�v����ƂƂ��Ɂu�����̐�̂��m���ɂ���v�悤�ɂƂ̖��߂��o�����B

�@�Ƃ��낪�A13��30���A���������ʂɈړ����̑�Q�R�ɑ��āA�v�c�z���̐����R�����B���U�������Ƃ̕��������B�����������R�̖ړI�͒B�����A��Ԃɓ���Ɨ������̔s�������e���ēP�ނ����B

�@��������s�ނ��������R���悻�P���́A���B���ʂɌ����ĎE�����A�����\���B�̊Ԃ̊e�n�ŁA�卬���̂Ȃ����{�̌x�������n�d�c��ƏՓ˂����B

�@�������߂̐����R�̒�R��j���Ɣ��f����16�����A��Q�R�i�ߕ��́A���B�������̋~���̂��ߕ�����1���c���T�؏����ɕ�����15�A����3����E�R���������E���C����1�A����U�����𗦂��Ă������Ɓi�T�͂��̕�����c���ł����A�o���͗����ɉ��т�j�𖽗߁A18���Ɉ����������ɕ�����1�A����2����E�R���������𗦂��ċ��B�Ɍ��������Ƃ𖽗߂����B

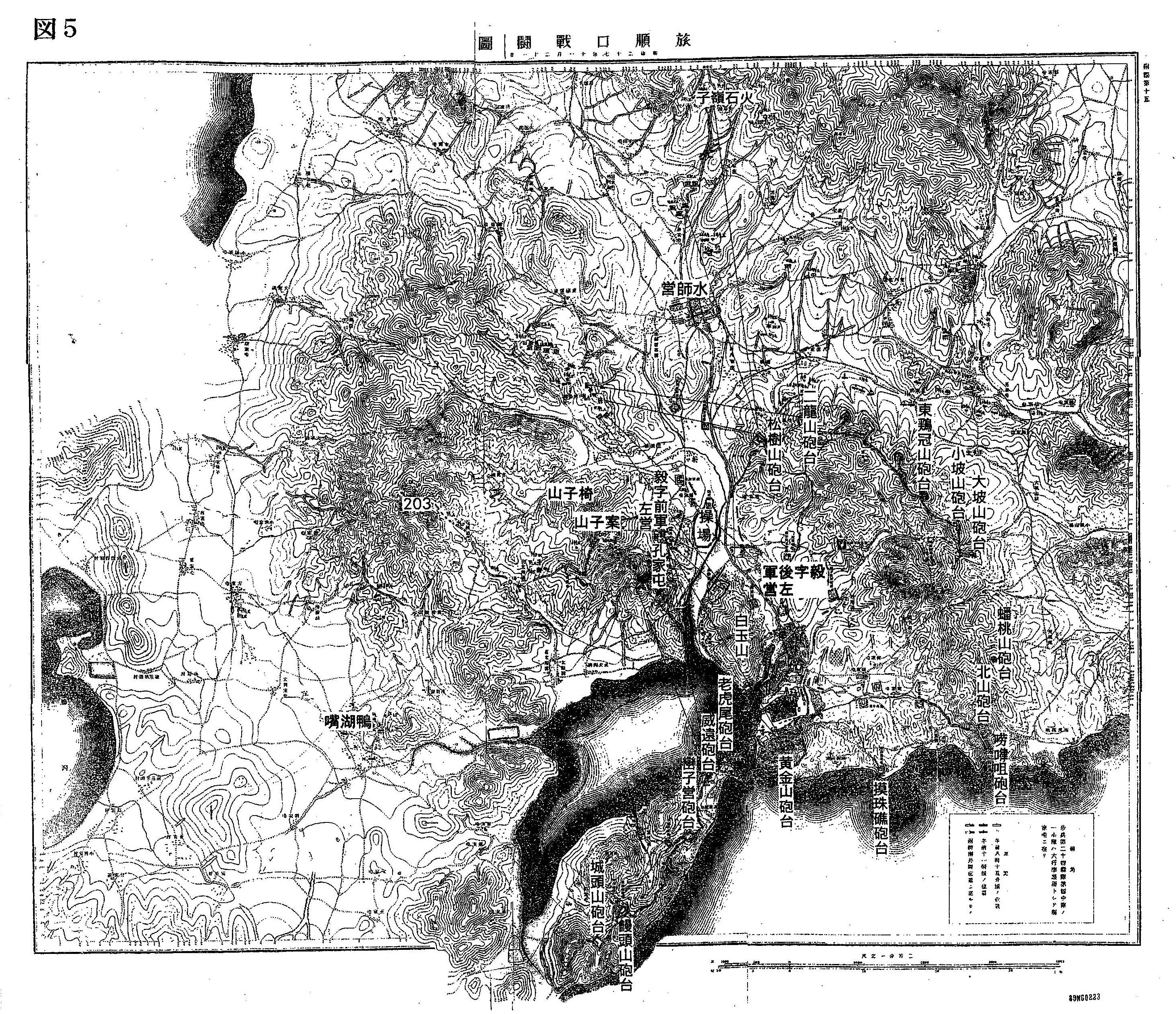

�@�������ł́A14�����A��1�t�c������2�A���y�ѕ�����15�A����3����͗����s�X��ʉ߂��ĉ����R�C��Ɍ����đO�i���J�n�����B��2�A���́u�s�X�s�����|���V�v���B�u�G�n�w�g��R�X���R�g���N�A�E�E�ב��Z���v�B���̖�͖\���J�ƂȂ�C���͉؎�35�x�i�ێ�1.5�x�j�ɉ����������A������2�A���Ƒ�15�A����3����݂͎̂s�X�Ɏɉc�����B�i�}5�@�������퓬�}�j

�@

�@�S�D�����s���|������ї����\���B�Ԃ̔s�c���|��

�@�i����������R�P��3000���ƌ���ꂽ���A���R�̎w�����͐�ӂ��Ȃ��A��������قƂ�ǐ��Ȃ��Œב������̂ŁA��Q�R��21������̐퓬�łقڗ������̂����B

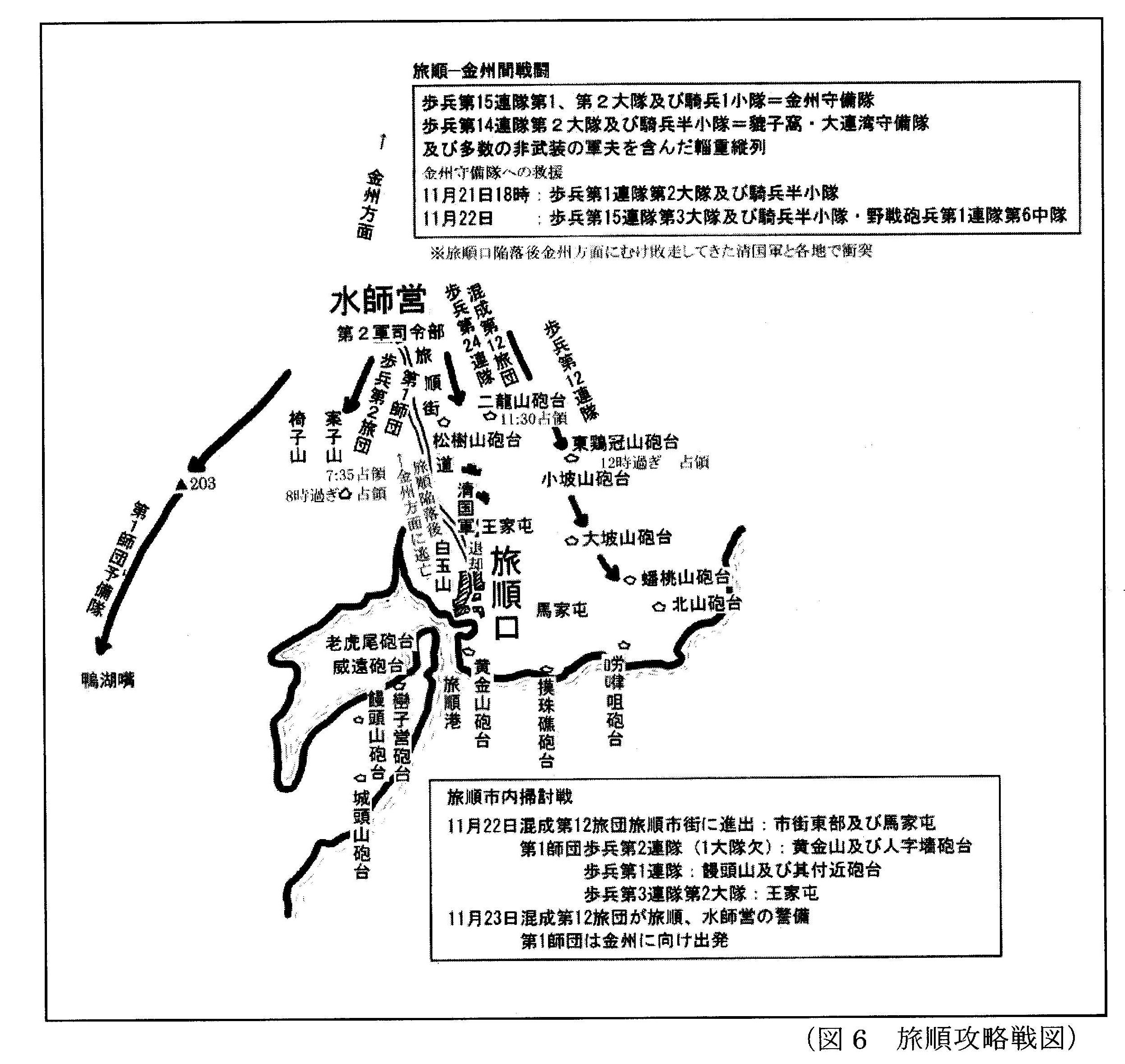

�@����22���A�e�����͗������̐�̂��m���ɂ��邽�߂ɍs�����J�n�����B�������疳���ʂ̑�s�E���L����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�}6�@�����U����}�j

�@�O���̂����C��ŘI�c����������12���c�͗����s�X�ɐi�o���A�s�X�����Ɣn�ƓԂŔs�c���|�����s���B������2�A���͑O���Ɉ��������A�����s�X���A������1�A���͗��������̑|�����\���R�C�䓙�̐�̂�S�����A������R�A���͎��ӂ̑|���ɓ�����B

�@�����\���B�Ԃ̔s�c���|���́A�����������������P�A����Q����A��15�A����R����ƌ��X�h�q�ɓ������Ă���������15�A����P�A��Q����ƕ�����14�A����Q����𒆐S�Ƃ��镔�����S���B

�@

�@�ȏオ22���ɂ�����u������s�E�v�̎��s�����ł���B

�@����22���ŗ�����̂̔C�������������Ɣ��f������R�R�i�ߊ��́A23���P�߂�

�@�����āA�����U���̂��߂̌R���敪�������A�ȍ~�A�����E���t�c�̌x����������12���c���S�����邱�ƁA��P�t�c��25����蒀�����B�Ɍ����o�����A�r���Ŕs�c�������ɓw�߂�悤�w�߂����B

�@����23���A24���A25���ƁA�Ȃ������s���Ŏ��͖����ʎE�C�������Ă����̂ł���B

�@���̊Ԃ̋s�E�́A�s�c�������ł͂Ȃ��A��퓬���j���͊F�E���Ƃ���A����ɏ����ւ̋����A�E�Q�A�q���̎S�E�Ȃǂ��J��Ԃ���Ă���B

�@

�@���{�R�ɂ�鎀�̏����i�u���|���v�j�������̏�́A�ȉ��B

�@��Q�R�Q�d�����卲�����{�c�ւ̓d��

�@�u�G�m���҃n���������ʖ}�\2500�l�A���B���ʋy���B�g�����g�m�ԃj���e�}�\2000�l�A���v4500�l�m�T�Z�i���B���ډ���a�@�j���e�G�m���҃����Ò��m�Җ�40�l�]�i���B���ߗ��ډ�355�l�j�V�e�撲���A�����㑗�m�����n��200�l�g�X�v�i12���X���j

�@���{�R�́A23���`26���̊ԁA�ً}�́u���|���v�����̏������s���B�h�u��̔z�����玀�̏����̓O�ꂪ�K�v�Ƃ���A�{�i�I�ɂ́A12���T������u��|���v���s���A���N�܂ő������B��L�̎���4500���Ƃ����̂́A�ߓn�I�Ȑ����ł���B

�@���R�̖@���ږ⍑�ۖ@�w�ҁA���R��w�Z�����̗L�꒷�Y�́w����������ۖ@�_�x�Ŏs�X�ɎU�݂��鐴���l�̎���2000�l�A���̂���500�l�͔�퓬���������Ƃ��Ă���B

�@�ߗ��́A�C�R������̂P�������߂炦��259�l�������A100�l�ɂ��[�����i���v355���j�A���{�R�́A������̂Ă��������m���A�ߗ��ɂ��邱�ƂȂ��A�O�ꂵ�Ă��̏�ŋs�E�����̂ł���B

�@�L�꒷�Y�́A�u�ߗ��Ƃ������͖̂��҂ŋs�E��K�ȏ��u�Ƃ݂Ȃ��Ă���v�Ɣ������Ă���B

�@

�@�s�E���ꂽ��Q�Ґ��𒆍����́A�P��8000������Q�����ƌ��Ă���B

�@

������s�E�̏،�

�@�w���������V���x�ɂ������

�@

�@������s�E�̏�́A�����U����ɎQ��������24�A���̒n�������́u���������V���v�ɕ��ꂽ�B�i���������V����1877�N�Ɂu�߂��܂��V���v�Ƃ��đn������A1879�u�}���V��v�A1880�N�u���������V���v�Ɖ��肵���B���̍����畟�����̎��R�}�@�֎��ƂȂ����B����������ɂ�1887�N�ɓ��R���ɂ���āu���ːV��v���n������A��Ɂu��B����v�Ɖ��肳�ꂽ�B���̗��������풆�ɍ������āA���݂́u�����{�V���v�ƂȂ�B�j

�@����27�N�i1984�N�j12���̐V������L�����E���Ă݂�B

�y12��6���z

�������R�]�����^�@�\�ꌎ��\�����@���R���t�c�i�ߕ������@�{�Г��h���@���i�K��

���s���̒nj��A

������̖����A�p�̊C�y�їɓ��p�̕��߂ɓقꂽ�鐴���͉�C�R�̝˂ق����ƂȂ肽����̂������������ƂȂ邪�����Ɏ���܂ŋ��B���ʂɌ������ēقꗈ��Ґ��m�ꂸ�@���Ƃ��ē�O�\�̐�����˂ق�����Ȃ��A��\�����荡���܂Ő����̐펀�҂��Z����ΎO��ɉ��炸�Ɖ]�ւ�

�@�y12��11���z�@

���^�R�l�T���ȁ@��������l�����i11��30�����j

���푈�ɉ���R�̕����҃n�O�S���ɉ߂����A���S�ҎO�\���l��@�G�̎��S�Ҍܐ�l�A�����҂͑�����m�炸�A�ނ̍L���݊C�p�����̂ɂĊC�ʖ���������\�͂��A���ꒆ���ɂĂ͓��]�̕����҂��肵���A�K���Ɏ��ɓ��炸

�������]�����^�@�\������X�֔��@���R���t�c�i�ߕ������@�{�Г��h���@���i�K��

�������s���ӂ�

��������ߑO�\�䗷���̔s���i���R�������j�R�̔@������������藈�肽��A���B�X���̉E���A�댯�ƂȂ肵�ɂ��A�}�ɓ��X���ɑ���䕺���đ����ʂɈ��Đ퓬����A�˂��č��G�͔��̑������đގU����A

�E���ɉ����ĉ䎀���@���Z�ꖼ�����@���m�����������\

�G���͊C���ɓ����݁A�䕺�̗����ɂĝ˂�T���̐��m�ꂸ�@�w�Ǖl�̐^���̔@���Ɖ]�ւ�@�K�ɉ�e���ꂽ����̂��s�������̎S���������Ɏ����B

��������̔s���nj�

�E�E�E���O�����B�ɒ��r���ƁX�����̔s���ɑ�������A�E�E�E�ߗ��O�S���������鎖�Ȃ�A

���T�؏����̔s���nj�

�E�E�E�����O���ߑO�\���Ȃēy��q�ɏW���r���̏���l���ߑO�ꎞ���B�ɒ�������A�E�i�s���G�̔s���O�O�܌ܓ���ɑ��Ӂ@�����͉�ˌɂđŕ��ӂ��Ƃ���A�R��ɓ��l���̌ߑO�\�������Ɏ��肵�Ƃ����k���̎R���y�l��l���������A�߂ĔV�������ΊY�R�A�ɂ͓G���l�ܕS�l��������Ɖ]�Ӂ@���ĕ����������ĎR�̗����Ɏ��炵�߁A���͋��B�Ɍ��Ӂ@�����͓����ߑO�܂łɐs���G�����E���s������@�G���͉ʂ��Ďl�ܕS�ɂĂ��肵�A���̓��ߗ��O�\�������肽��B

���ؓz�O�\������

�T�؏����̗����������̑攪���������������B�Ɉ��Ԃ��̓r���ł������Ȃ�푈�͓ؓz�O�\�����ɂ������ƂȂ�@�ޓؓz�͊拭�ɂ��䕺�̉߂�����M���A������୕ǂɝ���p��ɉ䕺��_�����ċ���������Ȃā@���n�߂��Ƃɉ���������Ή������܂�ׂ��A�ؔ��ɉ����܁T��o�������Όܑ̉̉�ƂȂ�ĕ�������A�����ɂ�����\�͂���̊��A����̐푈�ɂĐ��ɎO�\������l���k�ꂸ����������Ɖ]�ւ�

�܂��u�A���d��v�Ƃ��āu�����y���B�ɉ�����G�̎����ߗ��v��

11��21��22���������ɉ����Ď�����疼�A�ߗ�63��

21�����B��ɉ����Ă͎��҂́A���Z7���A���m32���A����464��

22�����24���Ɏ���ԋ��B��ɉ����ė����s�������y�ю�������

���B�t�߂ɂ�����G�̎��̂ɂĉ�R�̖����������̋y�э��̊O�C�ݖ��͊C���ɑ������ĉ�R�ɎE���ꂽ����̑�����?�Ȃ�A�������̌��ɂ��Α��v��ܘZ�S�������炴��ׂ���

�����ߗ��̑��v�͓��S�l�\�Z���Ȃ�B

�y12��12���z

����l����������������̐퓬���L

���\���

���E�Ȃ�䂪���m���G���ׂ̈ɖ��S���ɂȂ�Ŋ��𐋂��āE�E�E���̗L�l���Ђ͎��ꈽ�Ђ͎l����f����w�ǕM���ɐs����܂ł̎S�����ɂߋ����@������������X�S���̕��m�n�{�C�����S���ɔR���Ė��X�v�͂����܂�T����X�Ɂu���Q�A���Q�v�̐��͌����ՂĂقƂ����

����\����@�ߑO�\�ꎞ�O�R�����藷�����ɓ���G�̎c���s�X�̉Ɖ��ɐ��ݏ����肸�ɉ�R�Ɍ������čR�G����҂����o���e���Ⴍ�͉s���Ȃ���{���Ɋ|���Ďa�˂�������̊��S�Ȃ��m�炸

�@

�@�y12��14���z

�@���B�Đ�̛����k

�@���R�������������̓r�ɏ���A���t�c��ꗷ�c��\�ܗ����̓������тɋR������c�����ċ��B�p����������߂���@

�@���̎�����́A21���ߌ���A���S���Ă����l�S���̓G�����e�E����

�@

�@�����A�������M�i�^�R�l�̏��ȁj��������l����

�@�\�ꌎ������C�������`�̋߂��֍s���ɉc���@�s�i���G���́i���j�̐��S���@���G�����a�肽�邱�Ɛ��S�@�G�����l�̌`���i�Ȃ�j�ɂĖ��Ƃɐ��ݒ�R������̎҂��E��������̎O�l�S�Ȃ肫�@���U������Ƃď����ɍs������Γ���|�Ƃ��Ď��̎�L�炴��Ȃ��@���l��ς݂ȂΑ�R���������ׂ��Ȃ�

�@

�@�y12��16���z

�@���h���ʐM

�@������ԂɎ��̎O�S�]�@�������ɉ��ēG�̎����͑������ɉ���̑����ɋy�ю��̂̎R��z�����͒N�l���m�鏊�Ȃ邪�@����Ɖ��Ћ��C�݂̉�����蔭����������̋���\���\����̗����ɂĎ��̎O�S�]�����肵�Ƃ���

�@

�@�����A�������M�i�R�l�̏��ȁj�s��Z�t�c�����e����c��������O�����@�����Ў��Y�t

�@21���[�邩��22�����ɂ����āA�u�s����l���h�E�v�u�l�l�̓ؔ������e�E�v��v�u���S�]���̔s���v��s�������A�u�������i���v�u������ߌ�ꎞ�������d�G�̎r�͗ہX�Ƃ��ĎR�̔@���@�F�o�ւ����������Ɛ⋩�v��v

�@

�@���푾�Y���̏���

�@�x�ߕ��n���Ɏカ���̂Ɍ����@������������s�X�ɏh�����@�s�X�͓G�̎��r�R��z���@�e�˂ɐ������ĉ��ɒ�R������G���ܐl�\�l�ƑŎE���ꂽ��Ґ�O�S�l��������ꂠ���@���O���ɉ䂪�����͗��������ē]�̓y��q�֎���ɍs���\�l���������ɋA��@�y��q�ɂēG�̔s���l�\�ܐl���E���@���O�l�͉��V����E������

�@

�@�y12��19���z

�@������L�i�^�R����L�A���O�j

�@�S�����t�c�̖C��𗪎悵����͏\�O�\���E�E�E

�@�閾���ēG�̔s���\�O����߂��i�ꉺ�m���j�R��ǂ����m���ɂĎ����V�����E���@�\���O�l��������@�����̕����ɂ���l�ɂĔ���l���E��������̂���@��������͗����ɓ���̖��߂����\���߂ɓ�O���Ԃ����ƐH����������n�@�Y�n�Ɏ��ăn�H�͓��������H�̈�����Ǝv�Ђ��b��Ȃ��@�ނ̛߂Ɉ䐅�ɓŖ�𓊂�����o���@�㊯�̌������I�炴��n���p������Ɓ@

�@�s���y�����Җ��˓�O�l�T�݂炳��Ȃ��@�F�ȓ����ȂĎ���@���͏e�����Ȃē˂��E������@�\���̓����̓y�n�͊F�Ԃ��Ȃ�ė���T�͂͌��ɂ��炴��Ȃ��@�������镗���H�����Ɍ��̉͂���r�̎R���z�����J�ɟ����H���ɋ���Ƃ͍����Ȃ炸��

�@

�@�y12��20���z�����퓬�L�@��������l������ꒆ���̖^���m�i�����l�j

����\����ߌ㗷�����Ɏ���ɉc���@�r������G���̎������Җ��������ޏ��ɎU�z����@����Ȃ�Ύ��l�����ċC�������v�Ђ�����@���͛߂Ɏ��l�����邱�Ɗ����H�T�Ɍ��L�̎�����������Ƌς��@��\�O���ߑO�l���䒆���䂯���������o�����@�Ăь���O���v�̏��ɗ��߂�@�ّ����ߊl�̖��ɐڂ��ĕ������ꋤ�@�X�ɑ����̓G���ɑ��������@�͂��ɔ�����߂炦������A

�@�L���͂������11��21�������ח�����4���Ԃɂ�����s�E�ł���B�ꏊ�́A�����s���Ƌ��B���ʂɓn���Ă���B�������ɁA�V���̒��ɂ́A�����̋�����q���̎a�E�Ɋւ��Ă͐G��Ă��Ȃ��B�������A����A�u�y��q�v�̕������Ƃ��āA���̔s�c���ɑ��Ă����ߗ��Ƃ��邱�ƂȂ��E�C���Ă���B

�������a�E���˂��E���c�E�ȎE�����ŁA���̂̎R��z�������Ƃ��ʂƂ��ĕ��Ă���B

�@�������A���֍��́w���L�x�ł�

11��21���F�E�E���̎��e�C��͓��͈����������f���A���鏈�G�̎r�͗݁X�R�𐬂��B������𐬂��B���̎S����A�Ƃ��āk�����܂����l�A�����ߎS�̏���ɂ߂���B���̓��G���͑D�͂ɏ�荞�ݓ�������ґ����A�䂪�C�R�����nj����B�G�͊T���Q�E���ꂽ��B

�@�܂����A������K�O�Y�́w���������x�ł�

�u�E�E�E�ʂ����Đ����̈�Ɖ��ɏ��Ȃ����O�l�l�A�����͎����l����������A�U�y����i�ނ���j�̊Ԃɂ���y���Ɋ��i���j���k������l���藠�̏�ɉB�������v�u�F�ˊO�Ɉ��o���A�˂�������A�������A���s�̊X���͉�����������̊��S�l���A����l�����̐��Z������v�B�����Ȃ����w�i�ɂ́u�W���n�o���̍ےj�q�ɂ��đ����Ȃ鐴�l�͊F�������A���������A��E���ׂ��Ƃ̖��߁v������A�u���m�̗E�C�F���v�����Ƃ��������B

�@�܂����������A���̑x���i�������j�x��Y�͋����̕��ɑ������莆�̂Ȃ��ŁA�u�������X�Ɏ���V��V����j���q�������̊O�����E����v�Ə����Ă���B

�@�R�v�ۖ́A�w���L�x�̂Ȃ��ŁA11��21���A�h��q�ɂ�����ߗ��̎E�Q�ɂ��ď����Ă���B

�u�����̐������L��A�G�̗l�q��q�˂�ǎ����]�킸�A�������Ĉ����Ȃ��E�E�E�F������ɂ���ŁA�i�ނ���̖ɂ������t���j�߂�����萅�����ݗ����肠���܂�肠�т���B11���̖������͂������A�Ղ��ǁX���镺�m���̔��A�������Ɛ����|��A���錩��Ԃɑ͎̂��F�ɕς��X���ɂ�����v

�@�R�v�ۖ̓��L11��22���@��ˈ�˂܂��Ȃ���E�C�A���D�����肩�����Ă���l�q������B

�u�i�y��q�j�����̕����ҁE�E���̒�����т������A�ɂ��悤�Ƃ��鏊�֑�������������A���`�����`���ɐ�|������A�v�u�������ɐi�ݍs���A���ɑŎ��̎җ��ӂɑł�������A�E�E�E���̔s�����邩�g�Ȃ�̗l�q�ł͕�����˂ǁA�ߔ�����R�i���邢�n�����Ȃ��j�Ď�ł����Ґ����ꂸ�v

�u������֍s���Έꐡ�����Ƃ����j�n���肨�A�E�E�E���̂ƂȂ�ւ䂫�A���ɓ���Ďv�킸���̎�������A�x�ߐl��l��ꋏ��A����ĂĔ�яo���A�،������̖��r�����E�E�E����瑫���̂Ԃ��Ԃ�����䂦����Q�Č���Βj�̎��[�@�܂������̉Ƃ��яo���A���x�͍��艡���ւ܂��藠�ʂ�ւł��鏊�Aুi�����j�͋��̊O�Ȃ��A�x�ߐl�̎��̓�l�O�l�A������ɂ�������ɂ���ԑ��������܂�͎l�Z���̗]�j�āA�E�E�E�v����C�̒[���E�܂�肵�ė����X�ɍs���A�E�E�E�O���s���̐܁A�������{�D�ɂ����Ƃ��ĊC���j������ҁA�͂����D�Ȃ����Ă��悮�ҁA����Ă܂ǂ����A�䕺�Ǒł��ēG�����Ȃ�܂��A���̐܂�̓G�̎��̐��̒��ɂ����ݔw���������A�܂��͂�����o���u�N�u�N�������邳�܂́A��������ΊC�����̂���l�Ȃ�v

�R�v�ۖ�11��23���s���E�Q

�u���̓����G�����l�ꗈ����A���R�����ɂĎ�ł����A�v

�i�ۖ�11��25���A�u�c���}�j�P�����A�g���肤���̃j�l�Z�����������v

�ۖ�11��26��27���i�����ߍx�o��a�j�R�v�܂Ƃ߂̕S�l���ɂ��ߗ��E�Q�B

�u�c����߂�����a�E����ɂ�����A�W��̐l���S�l���Ƀh�E�_�a���Ă݂Ƃ����A�E�E�E�`�������̓n�A���n�A���Ƌ�������A�p�ӂ悫�䂦�������͂Ȃ��A�`�������ɂ�������ԂɎ�肨�Ƃ�����v

�@�֍��̓��L11��24��

�u�s���Ɏc�����镺�܂Ŏˎa��������ȂĎr�͐ς݂ĎR�𐬂��A���͗���Đ�𐬂��A�r���ȂĎՂ��A���s�ɕs�ւ𗈂�����v

�@�������،�

�@�ȉ��A�֏�����ҁw������j�E�����x�Љ�Ȋw�����o�Ŏ�2003�N�@������p����B

�@�������͉����A��Q�҂���̕��������s���Ă���B�����푈�Ƃ����A�����̂̂��Ƃ̂悤�Ɏv���Ă�������ǂ��A���͔�Q�҂́A1970�N���߂��Ă��������Ă����̂ł���B

�@

�ߗ��̎E�Q

�@���{�R�͗�����̌��s�E�����A������̂āA��R����߂����������{�̌R���m���ق����܂܂ɋs�E���A�܂��ߗ����S�E�����B����͓��{�R�����ۖ@���l����`�̌��������݂ɂ�������̗�ł���B

�@

�@���{�R�͘V��j�����킸�A�l������ΊF�E���ɂ����B���{�R�͔�퓬�����E���Ă��Ȃ��Ƃ��w���q�̎E�Q�̎����͂Ȃ��Ƃ������A���炩�ɕ�����̂āA��R����߂����̕��m���E�Q�����B���{�R�͂����A�R����E���ŕ����ɒ��ւ��Ē�R�𑱂������m���E�����������Ƃ����Ă���B

�@���{�R�̋s�E�͖�b���̕\��ł���A������u�v�u�G�����v�Ƃ����͎̂E�l�̂��߂̌����ɂ����Ȃ��B

�@���{�R�͕�����̂āA��R����߂����R���s�E�������Ƃ��������ے肵�Ă��邪�A�����A�����A���͂ɂ���ʂ̕ߗ��S�E�̏؋�������B

�@���{�R�����E�c�����́s�]�R���L�t�̂Ȃ��ŁA���m�Ɂu������������ΎE�����v�ƕߗ��s�E�𖾂炩�ɂ��Ă���B

�@�����ɏo�Ă���E�c�����i��1�t�c��15�A����3�����1�������A���쌧�z�K�S�o�g�j�́s�]�R���L�t����27�N11��21���̋L�ڂɂ��A���̂悤�ł������B

�@�u���m���]���n�������j�i���X�������{���m�m���c���T�ؑ�j��Z�T���V���m�V�e�A���@�]�����V�������e�{�j���w���C�n�����x�ߕ��g���^�����j�Z���g�~�V�����s���j�l�g���e���F�E�V�^���@�@�̃j���H���n���l�m�~�j�e�s�i�j���s�փm�{�i���@�l�ƃj�������F�E�V���m�l�Ɠ�O�l�����ܘZ�l���҃m�i�L�ƃn�i�V�@���m���n�������m�����r�_���V�@�{�������o�V���n���`���n���G�n���탒�̃e�����m�~�@�V�������`���C�n���̎��j�����Ƀ��i�V�@�E�E�E�閾�P�e�����������g�V�����j���l�m�~�j�e���j���������@�L�����i�V�@���m�������n�����َq�������߃����烒���߃���j���L���Z���j�n�Ճm�瓙�����߃Z�V���m��R�A���E�E�E���m�����m���j�˃��o�w�l�l�\�]�l���E�V�^���g�]�t�@�����郌�e�㌩���m�t�J�U���i�����c��R�o��a�m��G�m�^���c���m�E�V���݃P���{�m�����m�o�����i�����m�����F�g���j�����j���������o�ܐl�ꏊ�j���V���j��i������D�V�����烊�����A���@�������ƃm��l�i�����v

�@

�@���{�R�̏]�R�J�����}���T��?���́A�s���{�o��������{�R�̗ɓ������ޏo�܂Łt�Ƃ������L�̒��ŕߗ��̋s�E���L�ڂ��Ă���B

�@�T��͓��L�̒���2�c8�A���̐l�����v230�l���A���R�ߗ�15�l�ȏ���E��������18���A30�l�ȏ���E��������2���A�܂�3�c�ł�700�]�l���a��E�����Ǝ��グ�Ă���B�����͊F�ߗ��ł���B

�@�ɓ��A�V���͑�P�t�c�̏㓙���ł��邪�A5�C60���̐�����o��a�܂Œnj�����10���̐�F�ƂƂ��Ɂu�����ȏ���E�����v�ƁA�F�l�ւ̎莆�̒��ŏڍׂɕ`�ʂ��Ă���B�����ł͒�R����ߕ�����̂Ă��������S�E�����Ƃ���B

�w�������A�q���̎S�E

�@���{�R�͗������̂�����A�O�㖢���̑�s�E���s���Ɠ����ɁA�����ɑ��ċS�{�ɂ���鐫�I�\�s���s���A�����̘V���ł��낤���A�D�w�ł��낤�����邢�͏\���̏����ł��낤���A�e�͂Ȃ��P��������A��R�̏������������A�܂����̌�E�Q�����B����҂����W����Ď��ɂ�����A����҂͋�������Ď�����Ȃ��ق����܂܂ɕ��J���ꂽ�B���{�R�͏����Ǝq���ɑ��ėl�X�Ȏ�i�Ŏc���ɋs�E�����B���鏗���Ǝq���͕����͂��Ƃ��A�ɔ���t�����ē������A����҂͓������͂̏�ɓ]������傫�Ȑʼn����������ē��������B���鏗���Ǝq���͎l����ǂɓB�őł��t�����Ď��ɁA����҂͐̏�ɓ���@�������Ď��B�܂�������{�R�͕߂܂����l����̉Ƃ̒��ɕ����߂āA�ȉԂƐΖ��Ɠ��h�q���g���ďĂ��E�����B���̎c�s������͂��܂����ĕ��������Ƃ̂Ȃ����̂ł���B���{�R�̖\�s������̎��ŕ����A�ڂŌ�����������̍����O�̐l�X�́A������������āA�Ђǂ����݂Ɋ���������A���{�R���u��b�̏W�c�v�ƌĂB

�@���{�R�̕w�������Ǝq���̎S�E�Ƃ����\�s�Ɋւ��āA���{�R�͋���������A�܂��c�E�ȎE�����ŎE���A���̏ケ�̖\�s���s�����҂ɁA�p���ׂ��s�ׂ��ɗ͉B�������̂ŁA����������R�̖\�s��O��I�ɔ����̉��ɂ��炯�o���͓̂���Ȃ����B����ł��킸���ɉ䂪�����҂������������{�R�̕w�������Ǝq���̎S�E�Ɋւ���\�s�̎����̂Ȃ��ŁA���{�R�̗�����̈Ȍ�̑�s�E�ƂȂ�ӂ�\��ʋ����ƁA�q���̎S�E�Ƃ����ߋƂ��\�����Ď�邱�Ƃ��ł���B

�@��P���c��P����̐��l�̓��{���́A�R�l�̂��ꂢ�ȏ�����߂܂��ĕ��c�ɘA��ċA��A���̂R�l�̏������R���ԁA�Q���̏������܂ނȂ��300�l�̓��{�R�ŗ֊����A���ɂ͎��Ɏ��炵�߂��B��P����̕��c�Ƒ�P���c���T�؊�T�����̎w������200���[�g��������Ă��Ȃ��̂ł��邩��A�T�����m�̂��̖\�s��ٔF���Ă����Ƃ������Ƃł���B

�@�������K�킵�ƂȂ��Ă������{�R�́A�Ȃ�Ə@���{�݂Ƃ����_���ȏꏊ�ł��A���Ȃ킿�Êy���̒��Ŕ��������������B�Êy���͓V�@�{���炷���̂Ƃ���ł��邪�A�����ň���̑f�^�ƂS�l�̓�F���C�A����A�d���A�d��́u�߂܂����A�������ׂĂ͂�����ċ�������A���̌�A���[������A�ڂ�������o����A�Ō�ɂ͏Ă��E����A�h���E���ꂽ�B���ɔ��̖т��t���قǕ���������邱�Ƃł���B�v

�@���N�����āA��l�̓��{�R�̏]�R�L�҂��A�����������̂�������{�R���������������A�c�s�ɂ��s�E�����Ƃ����b���āA�u���́A���̂悤�ȏe�����������y�����̓��E���Ƃ͂ƂĂ��M���������B�ނ�͐l�Ԃł͂Ȃ��A�b�ł���A�����ł���v�Əq�ׂĂ���B

�@��s�E���̐����҉��G�ƘV�l��1951�N�ɁA���{�R���Ă��E���A�������A�����̌�����������Ə،������B

�@�������̑����炻�������Ȃ��ΐΕ�������i���Ƃ�18�ɂȂ閺���������A���{���̎肩�瓦��邽�߂ɒ��`�̉Ƃɋ삯���B�Ƃɂ�18�ɂȂ閺�����āA���{�̋S�̖\�s���瓦��邽�߂ɓ�l�͋����Ȃ���A���ɓ��������莩�E�������B�E�E�E�ƁX�͊F�˂��J�����A���ɂ͎��̂������Ⴒ����ɓ��藐��ē|��Ă���A����҂͎藎�Ƃ���A����҂͕�����Ă���B�����O�Ɉ�������o����Čł܂�ɂȂ��Ă���A�N�����Lj�ʂɔ�юU���Ă���B���{���͏Ă��E���A���D���鑼�A���������������B���鏗���͋������ꂽ��E���ꂽ�B�E�E�E���闼�։��̃J�E���^�[�̏�̖̍�ɂ͐��̐l�̎������܂�A�q�����ЂƂ�ǂɓB�őł��t�����A���̏�i�͒ɂ܂����āA����ɔE�тȂ��B

�@�ߓV���V�l��1971�N�ɒ����ɉ��������A���{�R�͘V��j�����킸�E���܂���Ƃ�����Ȗ\�s���s�����Ə،������B

�@���͗����̐l�Ԃł��B�b�ߐ푈�̎����{�̌R���͗����ɓ����Ă��ĎO���Ԑl�Ԃ�ł���ɂ��܂������B�V��j�����킸�A�l������ΎE���A�q����@�����ĎE�����B�l�X�݂͂�ȉƂɓ����A���Čł܂��Ă����B���{�̋S�͌˂��R�j���ē����Ă��ĎE�����B�ЂƂ�����S�߂ȋ��ѐ���������A�l�͊F�˂��h����Ēn�ʂɓ|��A���{�̋S�͊F�E���ɂ���ƕʂ̉Ƃɍs���ĎE�����B�l�͒n�ʂɓ|��A�N������юU�����͖̂{���̂��Ƃł��B���̗אl�͂Q�l�̊w���̌Z�킪�������A�Ƃ�����{�̋S�ɊO�Ɉ�������o���ꂽ�B��l�̊w�����������E���ċS�ɉ��肩����ƁA�S�̓o�b�o�b�Əe�������ĂQ�l�̊w���������E�����B�ǂ̉Ƃɂ����̂��������B��ɂȂ��Ď��̂͑唪�Ԃ��g���Đ�Ɍ@���Ă������傫�Ȍ��ɉ^��ł��������A�^�Ԃ̂ɉ��������������B�����ǂ�����ē����������āH�@���͘V�S�R�C�ƍa�ɏZ��ł������A���{�R������Ƃ����̂��āA���̕ꂪ����w�����ĒJ�̉��̐̓����ɓ������̂ł��B�����̐l�͂��������ɓ��������A�����Ȃ������l�͂قƂ�Ǔ��{�̋S�ɎE���ꂽ�B

�@�O�ɏq�ׂ��悤�ȏ�������̂ŁA鸏Е����܂����{�R�ɕ߂܂��Ď��̂̏�������炳�ꂽ���ɁA���̖ڂœ��E�̔�Q���Ԃ��Ɍ����B�ނ͏�a�̈�̓X�̒��ŁA��v�W������ɂ��̂܂ܓ|��Ďh���E����Ă���̂������B����ɂ��킢�����Ȃ̂́A����Ƃ̃I���h���̏�ɂ͕�e��4�C5�l�̎q�����E����Ă����B�傫���̂͂W�A�X�ŁA�c���̂͂܂��������ŕ�e�̉��œ����z���Ă����Ƃ�����h���E����Ă����B�ނ�͊F�A�����J�����Ƃ���ɎE���ꂽ�̂��B���҂̑命���͘V�l�ƕw���A�q���ł���B

�@�h���ς́A���{�ɂ�闷����s�E�̌�A��l�̑��q�ƂƂ��ɗ�������X�i�������X�j�ɗ��āA�u��ǖk�ʋ@�퐻�����̒��Ɏ��̂�������������炯�ɂ��ē|��Ă���̂������B�����ȓX�̒��ɂ����l�݂͂�Ȓn�ʂɓ|��Ă����B���͐��J���̉Ƃɓ����Ă݂����A�V�����Ⴋ���F���{���ɎE����A�I���h���̏��n�ʂɓ|��Ă����B����ɏ������q�����I���h���̏�ɉ�������Ă����B�ǂ̂悤�ɂ��ĎE���ꂽ���͕�����Ȃ��B���͂��̎��������������A�ƂɋA���đ��̗�������ƌ����炯�������B�v

�@��s�E�ɎQ���������{���̏��쎟�Y�́A��F�ƂƂ��ɎE�l�A�����A�S�E�A���D��������ƕ�݉B�������Ă���B����͒����N���푈�ɎQ���������w�����m�ł������B��������s�E�����̂ŁA����Ɂu�E���ȁv�E�l�����m�ɂȂ��ď��i�������A�Ō�ɂ͐��_�a�ɖ`����ē��{�̍L���a�@�ɑ���Ԃ��ꂽ�B

�@���͐l�ɑ����Ă��郍�{�b�g�̂悤�ɂȂ��Đl�Ԑ��̂�������Ȃ��A�������Ȃ��A�@�B�̂悤�ɐl�E�������A���D�����A���������������B

�@��X���������̂������̌ߌォ�痷���͂������炩�ł͂Ȃ��A4��3�ӂ̊ԋs�E������A�����ɂ����l�X�͂��ׂĎE����s�������B�i���j

�@����͐l�E�������ďo�������B�������Ă܂��܂��ُ�ɂȂ��Ă������B

�@����͑������ň�l�̓����x�ꂽ27�A8�̂��Y���ԋ߂ɂ���������߂܂��Ė\�s�����B

�@���{�R�͏W�c�s�E���s���Ă���Ƃ��A�����ɕw���Ǝq���̋s�E�������B

�u�����Ԙp�i���ł͊��オ���Ă���j�́A���̔N���{�R�̗����Z���̏W�c��s�E������������̈�ł���B�������{�R�͂�������̗����Z�����Ŕ����Ęp���ɘA��ė��āA�݂̏�ɗ������A�����W�I�Ƃ��Ďˌ������B�g�ɐ��S���ттȂ����E�͎S�߂ɂ��e�e�̉a�H�ƂȂ����B���ɂ���Ȃ����E�������Ċݕӂɋ߂Â��ĕ����Ă�����A���{�R�͐����Ă��钆���l��{���o���ē��Ŏh���E�����B�N�����Ԙp��т�^���Ԃɐ��߂��B���{�R�͂��̂悤�ɂ��Ă�������̐l���E���ĉԘp�ߐs�������B���̔ߎS�ȏ�i�͖ڂ�����ł���B

�@�C�M���X�̊C���[�[���X�E�A�C���́s���̊��̉��Łt�̒��ŁA���̉Ԙp�t�߂œ��{�R������s�E���c�E�ɂ��w����q�����S�E����̂�ڌ��������낵����i�ɂ��ď����Ă���B

�@�i���j

�@���{�̓��h���b�G��́w���R�]�R�G�L�x�̒��Ŏ��̂悤�ɋL�ڂ��Ă���B

�u�����̊X���͎��鏊���̂���ʂɉ�������Ă���B����҂͎�Ƒ̂��ʁX�ɂȂ�A����҂͓��������Ă���A����҂͔]�݂�����яo���A����҂͓������O�ɏo�A����҂͊ዅ����яo���A�܂�����҂͘r��藎�Ƃ���A���̍����ӂ��Č��̊C�̒��ɓ|��Ă���B���������Ɛg�̖т��悾�B�����w����������݂��瑲�|���邩������Ȃ��B

�@�Ȃ��Ȃ��ƈ��p���Ă������A�����Ă��������ł������܂����B�ق��ɂ��܂���R�̏،������邪�����B�Ō�ɍڂ��Ă��鎑�����e���Q�Ƃ��ꂽ���B�������A���ꂾ���ł�������s�E�̎����������炩�ł����߂��Ǝv���B

�@�܂��ɕ�������Ă�����R�̐��R���m�̎a�E�A�����s���e�˂������Ă̔s�c�����A�����E���B�Ԃł̔s�c�����A�����̋����A���ǂ��̎a�E�A�e�E�Ƃ��������A���������Ă̎a�E�A���邢�͓���������Ȃǂ̖\�s������Ђ낰��ꂽ�B

�i�l�j ����n�斯�O�̎����I�Ȓ�R�����i�֏�����ҁw������j�E�����x�j

�@�b�ߐ푈�̊ԁA����n��̍L��Ȗ��O�͎����I�ȍR�������������y�n�ƉƂ����Ƃ����f�p�ȐM�O�������āA���{�R�̖�b�̂悤�Ȗ\�s�Ɨ����������K���̒�R�������������N�������B

�@����n��̔_���͑S�͂Ő��R�̍����x�������B1894�N�̂X�������ŁA���R�͐V���U������W�����B�n�ʍ����܂��ɂU�����A��čs������A�v�c�͗����ɂ����ĐV���ɂQ��������W�����B

�@���d�тƒ����O�͊e�P�����t�������邱�Ƃ����߁A�I�j��ƒ���a�������ĂP����A���M���͑�A�p�łP������W���A�e����500�l������U�����3000�]�l�ł���A����͓����̗������R�̖�T���̂P�ɂȂ�B

�@���B�ŕ�������A���M���͗����ɖ߂��Ă������A�ӋC���������킯�ł͂Ȃ������B���{�R�ɔ��R���邽�߂ɓ��n�̒n�����n�m���A�n��ł̐퓬�ɒ������E�m��I��ŌR�ɏ]�킹�ēG���@����邱�Ƃɂ����B���t�c���a�̔_���t���哙10�]�l���I�ꂽ�B�ނ�͖q��w�Ɍ������ēG����Ԃ��Ɍ��Ă������A�G�Ƒ��������̂ŁA�n���点�ēG���E���A��������̓G���E�����B����͌������Ď������s�K�ɂ��]���ɂȂ����B

�@����n��̈ꕔ�̔_���͍R���̌R���ɎQ�����A�ꕔ�̖��O�͐ϋɓI�ɌR�����x�����A�z���H���A�n���̖��݁A�e���̗A�����s�����B���R����ɏ����������͖��O�͑傢�Ɋ�ѐH�ו�����ݕ��������ĕ������ԘJ�����B

�@���{�R�̐N���A�s�E�ɔ����铬���̊ԁA����n��ł͑�R�̊����ɒl���鎖�����N�����B

�@�������̂��鎛�̏Z�E�̉~���a���͂����͑����ɂ������Ȃ�����ǂ��A���\�ȓ��{�R�ɏo���킵�ęz�R�Ƃ��ĈЌ������������B���{���������Ēg����邽�߂ɔ������낤�Ƃ��A�܂����̒��Ɏw��������낤�Ƃ������A�~���ɋ��₳�ꂽ�B�ނ͕���������Đӂ߂Č������Ƃɂ́A�u���̊C���߂��I�@�����Ȃ�������A������̂���y�n�ɐN�����Ă��āA�̋���j�A���l���E�C�����E�E�E�ǂ����ĉ䂪�_���ȓy�n�����O���̎E�l�̑��A�ɂ��ĂȂ���̂��B�C���߁I�@�n�����x�x�݂ɂ���I�v�B�Ō�ɉ~���a���͓��{�R�����i�͂���j�ɂ���Ă��E���ꂽ���A�̒��ł��~���a���͏�����������邱�ƂȂ��l�葱�����B���̖�A���V��͑��l�����̌����j����̂���`���A���ɂ������{�R�͊F���������B�����쏬�R�̉ΐ_�Ђ̑O�̉��b�艮�́A���{�R�������Ƃ����̂��āA��l�̑��q������R�ɑ����ĕ����Ƃ����B��̑��q��E�͋��B�h�q�푈���ɐ펀���A���̑��q��E�͗����ח��̎��펀�����B�قǂȂ��ނ͉ƒ��̎҂�c�ɂɔ����A�����͑傫�Ȑ��������Ĕ����ǂ��A���{�̋S�����L���Ĕ`�����Ƃ��������������̗͂��o���ē���ł��ӂ��A��A�̐킢�łT�C�U�l���E���A���̎��̂Ŕ����ǂ����B�Ō�ɓ��{�̋S�������瓥�ݍ���ł��āA�E���ȉ��b�艮�͎E����Ă��܂����B20���̎ӟ��˂͓�̏��R�ł͂���Ă���ʕ���������Ă������A���{�R�����ݍ���ł��Ĕނٔ̕������݁A���Ŏa����Ă����B�ӟ��˂͕��p�̐S�����������̂ŁA��R��œ��{���̓����R�藎�Ƃ��A������{���̓���Ɍ������U�艺�낵���B���{���͎S�߂Ȑ����グ�Ď��B�ӟ��˂͓��������ė��傩��{�Ђ̂���R���ȉ����ɓ������B�ނ̎��j�̎ӎ�т͑�A�̌Â��J���҂��������������e�����{������������b�����Ă����B��������t�c�̏���̉�������S���ł������A���{�������������Ďa�肩�����Ă������A������͖ڂ��Ƃ��葁�������̂ŁA�V���_��U��グ�ē��{���̓��W�����������������B

�@��̏��R�́u�a���匀��v�̌����̉��l�͓��{���������Ƃ����̂��āA�����ɐ����̗畞�ɒ��ւ��A���c����A��Č}���ɕ������B���{�R�͔ނ͐����̖�l���Ǝv�����̂ŁA���l���h���E�����B���ɂ������c���͂���͕ς��Ǝv�����̂Őg��|���ē������B���{�R���ǂ�������ƌ��ꂪ�������B�Ȃ�Ƃ���͌���ŁA���c�������Z�����Ă����̂��B���c���͓��t�⑾�ۂ�炵�Č�����邵���Ȃ��A���{�R�͂ƂĂ���B���Ԃ������Ȃ����̂ŁA���{�R�͎��X�ɋ����Ă����āA������l��̏�ɊĎ����Ƃ��Ďc�����B���l�̗��������̖��҂�����U��Ă���ƁA��l�̓��{�������Ƃ��Ƃ��n�߂��̂ŁA���{���̓���Ɏa�肩�������B���̌�A���c���͗��傩�瓦�����B

�@���l�̓��{�����_���̉��@��̌@�����ď����ŎE����Ă����̂�ʂ̓��{���Ɍ������A���ɖ��������ď��킹�悤�Ƃ����B���@��̉��B�͒�R���悤�Ƃ����B���{���͂�������̒����l�ɂƂ肩���܂�ċ�����Ȃ��A�ق��ق��̑̂œ����o�����B

�@���{�̈�R���������a�̏m�̐搶���?�̏��ւōs�R�̊G��`���Ă����̂ŁA��͑吺�ōR�c������A���{���Ɉꑾ���Ŏh���E���ꂽ�B���̌Z��̌�ʕ�͂�������ĂƂĂ����蕀�������Č�납�炱�̋Ɉ��l��@���E�����B

�@���{�R�͈ꏭ�N��f�v���Ă�������ꂳ�����B�����A�ǂ����Ă��̏��N���Ŗ�������Ă����̂�m���Ă������낤���B���{�R�̈��p�ɂ��Ă����傫�Ȋʂ̒��̒���ɓŖ�𓊓������̂ŏ��Ȃ���ʓ��{�����ŎE���ꂽ�B���̂��Ƃ���{���Ɍ������ď��N�͎E���ꂽ�B

�@�����l���͓��{�R���ق����܂܂ɖ\�s���s���A���̐��̂��̂Ƃ͎v���Ȃ����S�ȋs�E���s���̂ɑ��āA�����Ď���҂����A���N���Ē�R���A������邱�ƂȂ��R�����J��L���A���ؖ����̕s�����ՂȐ��_�𖾂炩�ɂ����̂ł���B

�@�T�D���{�ٖ̕�

�@�����@���ٖ̕�

�@�����̊O����b�ł����������@���́A�A�����J�̋L�҂ɏ��߂ė�����s�E�̂��Ƃ�����č��f����B

�@11��29���A�č��u���[���h�v���͑�s�E�̋L�����ڂ����B�����@���́A11��30���A�p���u�^�C���X�v���h������s�E�����̂��Ƃ����B

�@�L�҂́A�܂��ɐ�̂��s��ꂽ��ɁA�s�E�����������Ƃ��������B

�@

�u���{�R�͘V��N�ł��낤�ƎˎE���A���D�ƎE�C�͂R���ԂŋɂɒB�����B���͎̂葫��ؒf����A���@�A���܂Ő藎�Ƃ���A�����ƂЂǂ����Ƃ��s���Ă����B�Z���͖���R�ł������ɂ�������炸�A���{���͂��̒n���������s�����A�����l�Ƃ݂�ΑS�Ă��E�Q�����B�����̑S�s�X�ƍ`�p�͎��̂ł����ς��ɂȂ��Ă���v

�@

�@�O���l���h���͑�s�E�ڌ��������Ă���A���Ɏ��̏��_����Ƃ����B

�@�i�P�j�����̐퓬���I���������Ƃ���s�E���n�܂��Ă��邱�ƁB

�@�i�Q�j������̂Ă�����R�̐��R���m�A�ߗ����s�E���Ă��邱�ƁB

�@�i�R�j�w���A�q���������s�E����Ă��邱�ƁB

�@�i�S�j�荏�܂��ȂǁA�S�E���Ă��邱�ƁB

�@�i�T�j�w�������ٔF���Ă��邱�ƁB

�@

�@�����͒����Ɏ���������ƂƂ��ɁA�O���l���h���̋L����傫�����Ȃ��悤�ɔ������A������{�������܂Ƃ߂Ē��É����͂���B

�����ٖ̕�

�i�P�j �������͐�����E���̂ē��S�����B

�i�Q�j �����ŎE�Q���ꂽ�����𒅂��҂́A�啔�����p��ς������m�ł������B

�i�R�j �Z���͌��O�ɗ����������B

�i�S�j �����̎c�������҂͔��C���R�킷��悤���߂���A���̂悤�ɍs�������B

�i�T�j ���{�R�́A���{���ߗ��̉������������Ȃ��������ɂ��ꂽ��A�܂��ӂ߉Ղ܂ꂽ�肵����A���낵���قǂɐ荏�܂ꂽ���̂�ڂɂ��đ傢�Ɍ��V�����B�i�y��q�����̂��Ɓj

�i�U�j �]���ǂ�����{�R�͌R�K�����炵�Ă����B

�i�V�j �����ח����ɕ߂炦��ꂽ�R�T�T���O��̐����l�ߗ��͌�������Ă���A�Q�C�R�������ɓ����֘A�s�����B

�i�W�j �i�O���l�L�҂̗��E�̖��͎����ł͂Ȃ��j

�@�����@���́A���̒��w�@�@�^�\�\�����푈�O���^�x�̒���

���̂悤�ɏ������B�i��ꎟ���{��1896�N�R���A����2������ɍ��ꂽ����{�ł͗�����s�E�̎�v�����͍폜���ꂽ�j

�@�\�\�@���̌ア���قǂ��Ȃ��A�s�K�ɂ��ނ̗������s�E�����Ƃ�������E�̐V������ɏ��Ɏ����B

�@���̋s�E�����̋����A�܂����ߎ�������Ƃ�������̒��x�@���͂����ɒNj�����̕K�v�Ȃ��B������ǂ����ɕč��̐V�������ɂ́A�ɂ����{�R���̖\�s����A���{���͕����̔畆�����̋؍���L������b�Ȃ�Ƃ����A�܂����{�͍��╶���̉��ʂ�E����̖{�̂�I������Ƃ����A�Âɍ��������������ď��ɂ����đS�R���O�@����e��������ȂĂ����Ԃ�댯�Ȃ�Ƃ̈ӂ�慂���Ɏ����A�����Ă��̔ߒV���ׂ������͓��ɉ��Ċe����ʂ̐V����ɒʘ_������Ɏ~�܂炸���āA�Љ�̎w���҂���w����̒��ڂ��䂭��Ƃꂴ��Ɏ���A�����p���ɂ����č��ی��@�w�̋����ƒm��ꂽ�锎�m�`�[�E�C�[�E�z�������h�̔@���́A����������̎����Ɋւ����߂����{�̍s���ɑ������^�܂�ɂ��܂��肵�l�Ȃ肵���A���̗������ꌏ�ɂ��Ă͔@���ɒɒV������A�����m���u�����푈�ɂ����鍑�ی��@�v�Ƒ肷��_�q���ɁA�u�������{�̏����̍s�ׂ͎��ɏ�x�̊O�Ɉ�o����B�����Ĕނ�͉��ߗ������̗ۊO�ɂ����ē��E�l�̊��f����ꂽ�鎀�[�����A�����R�����悸�����̔@���c�E�̍s�ׂ��肵�Ƃ������A�Ȃ��ނ�̖\�s�ɑ���ى��ƂȂ��ɑ��炸�A�ނ�͐폟�̏������������̗������S���Ԃ́A�c�s�ɂ����ҁA�w���A�c�����E�Q����B���ɏ]�R�̉����b�R�l���тɓ��ʒʐM���͂��̎c�s�̏�ڌ���������ǂ��A����𐧎~����ɗR�Ȃ����T�ς��Ěq�f�Ɋ������肵�R�Ȃ�B���̍ۂɎE�C��Ƃꂽ�鐴�l�͑S�s���͂���30�L�U�l�ɉ߂����B����������30�L�U�̐��l�͑S�����̓��E�l�̎��[������̎g���ɋ����邪���߂ɋ~�����u���ꂽ��҂ɂ��āA���̖X�q�Ɂu���̎ҎE���ׂ��炸�v�Ƃ�����W�D�����͂��ɂ����ی삹��v�Ƃ����B����ߑ�̍��_�Ȃ�ׂ��B������ǂ����̎����������@���ɉ��Ċe���̎Љ���ޓ������������ׂ��Ȃ�B

�\�\�@�������̈ꌏ�͕����قǂɚ��Ȃ炸�Ƃ����ǂ��A�������v�̎E�C���肵�Ȃ��B������ǂ��鍑�̕��m�����̏��ɂ����Ă̋����͓��鏈��ɏ̗_������B����̎��͉����������N���ׂ��������肵���ƂȂ��ƐM���B��E�҂̑����͖�烂̕����ɔ��Đ����̌R����E��������̂Ȃ�Ƃ����B�E�E�E

�@����͂܂��ɕߗ��̋s�E�A�����̋����A�q���̎S�E�A�J��Ԃ����|����ɂ���ė����s�����F�E���ɂ�����̂ł������B���̎E�C�͊O���l�]�R�L�҂̖ڂ̑O�ōs��ꂽ�̂ŁA�ނ�ɂ���Đ��E���ɒm��n�邱�ƂɂȂ����B

�@

�@���V�@�g

�@���ʋς�̍b�\���ςɐ[���ւ��A�܂����ꂪ���s�����w�����V��x�Ɂu�E���_�v�������āA���{�́u���m�̕������Ɛi�ނ����ɂ��A�����A���N�ɑ��Ắu���m�l���V�ɐڂ���̕��ɏ]�ď�������̂݁v�Ƃ�������́A���̗�����s�E�Ɋւ��Ă��u�����̎E�C���m�̗����v�������āA���{�R��h�q����B

�@�u�䗷���̑叟�ɕt���O���l�Ȃǂ̒��ɂ͑��E�C�̑����ĉ��X�����삷�҂���B�E�E�E����Η����̎��Ɋւ��Ă������܂ʼn�y�̎��@�������鏊���ȂĂ���A��R�l����烂̎x�ߐl��j�C�����邪�@���͎��ɐՌ`���Ȃ����Ȃ�Ɖ]���̊O�Ȃ��B�E�E�E���{�̌R���͐^��������Ȃ������̌R���ɂ��āA���G�ɑ���Ɋ���ɂ��đ��Ӊ炸�B�v�������A�������͖��Ƃɐ������A�B��Ȃ����R�����̂Łu�������މ��҂��E������͎����̏��u�ɂ��Đ����h�q�̎~�ނ���ɏo�ł���̂݁B�v�s���͓�����]�T���������̂ɓ����Ȃ������̂ŁA�����x�ꂽ�҂����܂��܊������܂��̂́u�푈�̏ꍇ�ɕ��ʂ̒k�ɂ��ğ|�������ɑ��炸�B�E�E�E�N�ꂩ�V��ڂ��Đl����j�E������Ɖ]�ӂ��̂��B��y�͑����m���x�ނ�Ƌ��ɁA����ƂĂ��z��ꍇ�ɂ͉����Ȃ��E�C���s�ӂğ|�����x�Ȃ����Ƃ����Ēf��������̂Ȃ�B�v

�@

�@�����ӎO�́A1984�N9���ɂ́A�����푈���u�`��v�Ƃ��A�u���{�̏����͓��m�Z�����l�̎��R�����A���R�@���A���R����A���R���Ƃ��Ӗ����A���{�̔s�k�Ǝx�߂̏����͑����ʂ����l�̌���ς͂������Ė��炩�Ȃ�v�Ə��������A�u�a��u�w�`��x�͗��D��ɋ߂����̂Ɖ����A���́w���`�x���������\���҂́A���͒p�J�̂����ɂ���܂��v�Ɖ��債���B

�@�U�D�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ��N�����ꂽ�̂��B

�@�`��F�͗����Ɠ싞�̑���_�ɂ��āA

�@�������̗v���Ƃ��ć@�n�`�̗ގ��i�����̊C�A�싞�̒��]�j�Z���͓��������Ȃ��ޔ�����������B�A���K���̕ֈ߉��B�ӔC�҂̓��U

�@���{���̗v���@�y��q�����i�싞�ł͏�C��̋��j�ɂ�镜�Q����A�ߗ������ʕ��j�B�T�f�B�Y���I�w�����i�����̎R�n�����A�싞�̒���������j�B�ӔC�҂���������

�@�Ƃ܂Ƃ߂Ă��邪�A�������B

�@���{�R�̎O�ٖ̕��͂����̌����ɂ����Ȃ��Ɗ֏�����ҁw������j�E�����x�͔ᔻ����B

�@���́A���B���s���痷���Ɏ���Ƃ���œ��R�̕ŎE���ꂽ���{�R��3���̌R��������́u�v�������������Ƃ����B����O�Y�A�R��㴎O�Y�A����G��͒����_���̕��������Đ��R�̏���T�����A���{�R�̋��B�A�����N���̎菕���������B���̍ߋƂɂ����3�l�͎E���ꂽ�̂��B

�@���ɁA���{�R�́A���M�������y��q�ŐN�����Ă������{�������������������Y���шȉ�12�l�������E���A���q����ѓ�43�l���������Ƃ������ƁB

�@��O�ɁA�����{�͗������h�����ɍŌ�̈�l�ɂȂ�܂Ŗh�q����ƌ������߂��o���A15�Έȏ�̒j�q�͂��ׂ��炭��R���A���Ƃɕ��퓙���B���Ă����B

�����q�ׂāA�����Ƃ��Ă���B

�@�����͐N���҂̂����̋�����ł����Ȃ��B

�i�P�j �싞��s�E�ɂ�����u��C��v�̂悤�ɁA������s�E�ł́u�y��q�U�h�v�ɂ����鐴�R�ɂ����{���̎S�E�̕��Ƃ�����B�������A���{�R�i�ߕ��́A����������ɂ��ċs�E����藧�Ă��̂ł���B

�i�Q�j ���ڂ̖��ߊW

��P�t�c���R�n�����́u�s�E���߁v�A��Q�R�i�ߊ���R�ނ̖ٔF

�@�ȉ��A�i�֏�����ҁw������j�E�����x�Љ�Ȋw�����o�Ŏ�2003�N�j����

�s�E�����̔��z

�@���{�N���R�͗�������̈Ȍ�A�c�E�ȏb���������A�g�ɐ��S���ттĂ��Ȃ��s�����蓖���莟��ɎE���܂���A���E��k��������������s�E�������N�������B��s�E��11��21������25���́A�T���Ԃ̒����ɓn��A�s�E���ꂽ��烂̖��͖�Q���l�ɂ��Ȃ�B�����������{�N���R�ɂ���čs��ꂽ���̐��̂��̂Ƃ͎v���Ȃ����S�ȑ�s�E�ɂ͑����̌������l�����邪�A��X�͋s�E�����̏��ތ��{��T���o�����ׂ��Ȃ��B�s�E���������������ǂ̂悤�ɉ��B����A�N�ɒ��ڏ�������ĉ��B���ꂽ�̂��Ƃ������Ƃɂ��Ă͂��ׂĂ����ƒ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���{����s�E���N������������100�N�ȏ���߂��������A�܂����ׂĂЂ��B���ɉB����Ă���Ƃ������ƂŁA�㋉�R������s�E���߂��o�����ƌ������Ƃ�F�߂��A�r�������Ɏ����Ă͗����ő�s�E�������N�����ꂽ�ƌ������Ƃ����F�߂Ȃ����̂�����B

�@�������A���{���{��W����R���ǂ������Ɍ�������A�܂��ے肵�悤�Ƃ��Ă��A�������Ŗ�Q���l���s�E����A�l�X�̌����͂ƂȂ�A���͎̂R���Ȃ��A�s���ɂ͐��L���������[�������̉J���~�����Ƃ����S�̎����͉i���ɖ��E���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�푈�̂��Ɣ������ꂽ���{�R���m�̉�ژ^��s�E�̎������L���Ă��镶���A����ыs�E���ꂽ�������O���Q���l�������Ƃ����K�͂��猩�āA���̑�s�E�͓��{�N���R���m�̂�����u�K���ᔽ�v�s�ׂł͂Ȃ��A�U���R�̐ӔC�҂ł��������{�R��P�t�c���R�n�������݂����牺���������̂ł���A�Ȃ������{��Q�R�i�ߊ���R�ޑ叫�����ӂ����F�����v��I���g�D�I�ȑ�K�͂ȊF�E����킾�����Ƃ������Ƃ��ł���B

�@���{�R���ǂɊւ��Č����A������s�E�����̔����́A���炩���ߌv�悳�ꂽ�g�D�I�Ȍn���������s���ł���A���{�̌R���Ԓ����쌘�ꂪ�w�]�R���L�x�ŏ����Ă��邱�Ƃ������Ƃ��^���ɋ߂����A�����Ƃ������͂̂���؋��ł��낤�B

�@���{�R�̃X�p�C�Ƃ��āA���쌘���1893�N�ɏ�C�����f�Ռ������𑲋Ƃ��A1894�N�b�ߐ푈�u����ɋA�����čL���œ��{�R�̊Ԓ��̔C�ɒ�������A�����N���̓��{�R��Q�R�̑�P�t�c�ɔh�������ƂƂ��ɒʖ�����߂��B������10��24����R�ނ̎w��������{�R�ɏ]���āA��A���͉ԉ����ɏ㗤���A����G�A��F�Q�A���c���g�A�R��㴎O�Y�A����O�Y���U�l�Łu���ʔC���ǁv��Ґ����A�����ɓ������암��n�ɔ閧���ɐ������A�R�������̏W�����B�ނ�́A���ɂ͒����_�����A���ɂ͏��l���A�Ō�ɂ͒������H���A���������R�̒z���H���̂��߂ɋ@��������Ă͕����X�A���B��тŌR������@���Ă������A���̍Œ��ɒ�����紕��ɑߕ߂��ꂽ�B�C�̒��ɐ��삵���R�p�n�}���B���Ă����̂ŁA�킴�ƓD���̒�������ČC�̒��ɉB���Ă����n�}�݂��Ă����Ⴎ����ɂ����B��ɂȂ��ē��{�R�́A�ނ̒������ɂ���đ�Q�R�̌v���ύX���A�ꋓ�ɋ��B�ɍU�߂̂ڂ��Đ苒�����B���쌘��͑�R�ނ�R�n���������Z�ɑ�Ϗd��ꂽ���{�R�Ԓ��̈�l�ł���B

�@�����Ɍ��쌘��͓��{�R���h�������U�l�̊Ԓ��̂����K�^�ɂ��B�ꓦ���̂тĐ��҂��A���{�R����A�A���������U������̂ɏ]�����B���쌘���11��19���̓��L�̒��Ŏ��̂悤�ɋL���Ă���B

�u���{�R�͉c���q���痷���ɐi�U���鎞�A�R���́u�G�������������l�������ȁv�Ɩ��߂����B

�@������A���{�R������R�A���̕��m�͖��Ƃ��߂��鎞�u���l���Q�l����v�̂�������ƁA�u����ɉƂɓ��荞��ŁA�ނ���E�����B�N���͎l���ɔ�юU��A��Ɍ�����ꂽ�v�u�t�c���i�R�n�����j�͂��̌��i�����āE�E�E��ނȂ��ꍇ�ȊO�́A�O�ł��̘b������ȁA�ƌ������B�v���쌘��͂܂�1924�N�X��23���A���B�������ŊԒ��̎O��̏��Y�i�܂�R��㴎O�Y�A����O�Y�A����G���b�ߐ푈�̎��ɋ��B���s���A���h���ŕ߂܂�A���B����O�ŏ��Y���ꂽ�j��Ǔ����Ęb�������ɁA���̂悤�ɏq�ׂ��B

�u�����ŎR�n���R�́A��퓬���ł��������߂܂��ĎE���Ȃ���Ȃ��ƌ������B�E�E�E�R�n���R�́A�w���ƘV�l�q���ȊO�͊F�E���ɂ���Ɩ��߂����B����ŗ����͎��ې��S�ȏ�ɂ����S�Ȏ��ԂƂȂ�A�����s���͂���������������ĉ͂ƂȂ�L�l�������v

�@���̑��A��R�ޑ叫�Ɠ����̎������̕��Ƃ̏o��18�Œ����b�ߐ푈�ɎQ��������P�t�c��Q���c��P����̕��m���쎟�Y�́A�R�n�������^�����Ȃ��s�E���߂��o�����Ɖ�ڂ��Ă���B���쎟�Y�͏��߂Đl���E�������̂��Ƃ��v���o���āu11��20���ӁA��R�ޑ叫�������i�U���߂��o�����B�䂪���c����͕����i���Ȃ킿���c��������Y�����A��P������H�R�D�Áj�ł���A�֎q�R�C����̂�����A�t�c���R�n���������́A�w���V�l�q���ȊO�������̒j�͗L�������킳���S�ĎE���v�Ɩ��߂����B�ȏ�̂悤�ȓ��{�R�̎����������Ƃ��痷����s�E�����������N�������̂́A���疽�߂����������{�R�t�c���R�n���������ł���A�ނ̕������S�����g�D�I�v��I�ȍs���ł���Ƃ������Ƃ����Ď���B�i�ȉ����j

�i�R�j �R�v���

�@�����푈�ł͑�R�́u�R�v�v���Q�����Ă���B

�@�u�R�v�v�Ƃ́A����푈�Ɠ����푈�ɂ����Ďg��ꂽ�A���{�R�̕⋋�Ɩ���S������Վ��b���̌R���̂��Ƃł���B

�@���̗��j�́A�]�ˎ���́u�w�v�v�ɗR������B�]�ˎ���̖{�S���́A�펞�Ɂi�Ⴆ�Ε�C�푈�j���m�̑g�D����R�c�ɂ��]���A�⋋��S������l�v�ƂȂ����B���{�ł͔n�̐������Ȃ��A�܂��̊i�n��A�����s�S�A���H�������ɂ��הn�Ԃ��g���Ȃ������B����ɁA�R�n���������݁A�n�Ƃ��^�Ԃɂ͑����̎�Ԃ�������̂ŁA�R�n�����ׂ��d�����R�v�ɂ�点�邱�Ƃɂ����̂ł���B����A�����^�ߑ�R�����A������A���ʑ����͏��X�ɐ������ꂽ���̂́A�⋋��⋕���A�n�d���E�n�d�A���͏����ŌP���s�\���Ȃ��߁A��⋂͂قƂ�ǖ��Ԑl�Վ��R���ɗ���ȊO�ɂȂ������̂ł���B

�@����ɁA�����푈�̌R�v�̏ꍇ�́A�s���m���̕s����ΊO�I�ɐU�������`�őg�D���ꂽ�̂ŗ]�v�������Ƃ�Ȃ������B

�@�U�����N�ւ̏o��������Ǝm���w�𒆐S�ɋ`�E���^�������g����B�m���w�A����ɑΊO�d�h�A�����c�́A���k�����Q�����Ċg�債�Ă����B�������A���{�͓�����s���������`�E��������Ȃ������B�W���V���`�E����~�ْ̏�����������ƁA���̉^���͌R�v���o�ƌ������[�^���ɕς���Ă����B�`�E���Ƃ��Ďu�肵�����̂̂��ꂪ�F�߂��Ȃ����̂͌R�v�ƂȂ������̂������B

�@�u�R�v�v�̌ٗp�ƊǗ��͌R�����ڂɍs�����A�R�o����̐����Ǝ҂��S�������B�����Ȃǖ��[�̎����҂̑����͔��k�ł������B

�@�R�͌R�v�̓����ɂ��Ȃ�C������A�u�s�i�s�Ȃ�l�v�v�͓x�X���ق����B����ł��s�f�ɖ����N�������B

�@���{����������́u�l�v��n�����߂������l�v���͉䍑���ɍ݂�����͖@��Ƃ��đ����m�炴�邪�@�������������Ƃ����ӂׂ����̑������n�؈ȗ��v�X���\�̍s�ׂ��Ȃ��v�u�����𗩂ߕw����Ɓv���Ă������A�܂��ނ�����Ē����������N�l�v���ē������̂ł��邩��A�����̊댯���犴�������N�l�v����R�����S�����͓̂��R�ł������B

�@

�@10��15���A���R�i�ߊ���R�ޑ叫�͏o���ɍۂ��Ĉȉ��̌P�����ׁ̂A���ӂ𑣂��Ă���B���Ȃ킿�A

�u��R�͐m�`���Ȃē��������ɗR�Đ�ӂ��̂Ȃ�@�̂ɉ�R�̓G�Ƃ��鏈�͓G���̌R���ɂ��đ���l�ɂ��炴��ΓG�R�ɓ���Ă͌ł��E�s�Ȃ�ׂ���嫂����~�l�ؗ����҂̔@����ɍR�킹������̂ɑ��Ă͔V���������ׂ����Ɓ@���i�����j�ɗ��R��b���P������ꂽ�邪�@���@����G����ʂ̐l���ɑ��Ă͖ނ����ӂ�̂��@�䂪�W�Q���Ȃ��������͔V��������ɐm���̐S���ȂĂ��ׂ��@�H�|�̐���嫂������ė��ߒD�ӂ��Ƃ���ׂ��炸�@�E�E�E�ڂӂɉ�R�l�͕��f�V���̋������P���K���������ƂȂ�Όł��s�@��`�̋����Ȃ���ׂ���嫂��l�v�ɓ���Ă͗\�ߋ������o������̂ɂ��炴��Γ��ʂɒ��ӂ��ċK���ɕ��]�����ނ邱�Ƃ�v���@�E�E�E�v

�@�R�v�͐퓬�����̌���̕�⋕����Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���t�c�����̎x�������ł����n�d������A�e�����A�H�����̒S����ł��������̂ŁA�������������ƍU���̑ΏۂƂȂ����B�����őѓ����ٔF���ꂽ�B�����A�@��A�҈��A���ŖX�q�ō��ɓ��{�������������Ԑl�W�c���A��ȕ����̃��[�_�[�Ɉ�������đ�ʂɎQ�����Ă���p�́A���Ă̏]�R�L�҂ɂƂ��āu�s���K���v�̓����ł���A�u���ۖ@��̐퓬���Ƃ��Ă̎��i���^�킵���v�Ƃ݂Ȃ��ꂽ�B�܂��A�u�R�v�����_�̔��R�l�v�Ƃ����ӎ���������������A�q�ϓI�ɂ��ӎ��I�ɂ��`�E���Ƃ̍������������B�퓬�̋ǖʂł́A���ڒ��N�����l���E�Q���邱�Ƃ��������B

�@�ԉ����㗤����ɌR�v�ɂ�闩�D�E�����������������A��Q�R�i�ߊ����ŌR�v�̊ē����ɒ��ӂ𑣂��A11��10���u��퓬�҃m�^��g�ы֎~�K���v�𐧒肵�ČR�v���瓁�����グ�����Ƃ͂��łɏq�ׂ��B�i����������͌R�v�ɂƂ��Ă͎��q��i�����Ƃ肠���邱�Ƃł�����A���ŏP������Đ펀����Ƃ������Ƃ��N�����j

�@

�@�u�R���̂��Ƃ���A�l�v�A�^���v���X�Ƃ��ĎG���Ȃ�ʼn����̌Q�ꂪ���āA�����͎x�ߐl���狰�|�̍������y�̂����Č���ꂽ�B�ނ�̖���@�Ȉߕ��Ƃނ��o���̐g�̂Ƃ�

�@�f�����錙���̊�����ыN�������B�D�����̑��̈��s���ޓ��̊Ԃɕ��ʂł���A�����Ĕޓ��͕��m�̔@�����i�Ȃ�K���̂��Ƃɒu����Ȃ������v�i�w��V�O�\�N�x�j

�@

�@�u�R�v�v�ɂ͌R�����R�C���^����ꂸ�A�}����A�@��Ɍ҈��A���܂𗚂��ĔC�ɓ�����A�唪�ԂƔw���q�ŕ⋋�Ɩ���S�������B�~�G�ɎQ�����������͖ȓ���Ȃǖh���ɒ��ӂ����Ƃ��Ă��A��������قł������̂ŁA�S���s�\���ł������B���̂��ߋɊ��̓~�̒��N�k�����璆�����k�ő�R�̓����҂Ɖh�{�����A�a�C�̂��߂Ɏ��S�����B

�@���͐��m�ɋL�^����Ă��Ȃ��̂Œ݂͂ɂ������A

�����푈�ɎQ�^�������R�R�l�́A24��616�l�A���̓��C�O�o���R�l��17��4017�l�i�c��͓��n�Ζ��j�A�R�v10���l�ȏ�i��������15��3974�l�j�B�i�����E��p�ɂČ��n�ٗp�����l���͂̂�1211���l�j-

�@�����푈�̓��{�����S�҂͌R�l�P��3000�l���ƌR�v7000�`8000�l�ƌ��Ă���B(��J��)

�i�S�j �������

�@�����m�푈�̒�������ɂ����āA�u�\���͕⋋�Ȃ��Ɍ��n���B����v�Ƃ������j���Ƃ�ꂽ�̂́A�L���Șb�ł���B�������A����́u������g�債������v�ł����ł��Ȃ��A���Ƃ��ƁA�����푈�̎�����A���{�R�ɂ́A�u�⋋�A��⋁v�Ƃ����l�����Ȃ������̂ł���B�����푈�ɂ����āA���n���p�����l���͂̂�1211���l�]�ɂ��̂ڂ�B

�@��{�c���ǂ̂悤�ɍl���Ă����̂��͎��̌P�߂�����悭�킩��B���N�o����܂��Ȃ��������c����u�⋋�̍���v��i���Ă������A��{�c�͎��̂悤�ȌP�߂��o���B�i1984�N�U��29���j

�@

�@�R���s�i��j��ɗv����̂��ƈ�ɂ��đ��炴����A�ϗݕ��̐�����������������čł��ِ̗v���Ƃ��B�ϗݕ��Ƃ͉�����B���Ȃ킿�G��o�i�����j���̗͂�L�������퓬���̈����ɂ��āA���₵�����������������ΌR���̉^�����݂Ȃ邱�Ƃ����킸�A�E�E�E�n�d�^���̐l�v�̂��Ƃ��͂��Ȃ킿�����̎�Ȃ���̂Ȃ�Ƃ����āA�Ƃ߂Ēn���̐l�����ٖ��������ď���̗A������������ׂ��炸�B�E�E�E�l���̐����Ɋւ���ƐH����Ȃ����G�n�ɏ��ق��ׂ��A�����₱����^������l�v�ɂ����Ă���B�E�E�E

�@���ʁA���N���֔h���̍������c�ɂ͗Վ��n�d����t���A����������ƂȂ��ƐH�Ȃǂ̉^���͂��ׂĒ����̍ޗ���p���ׂ����Ƃ𖽗߂���ꂽ��B������ɂU��28���A�m�씭��⋊Ă̕ɁA�R���͗A����������邪���ߋ��{�s��ꂸ�Q���ɂ��������Ƃ�����ʂ�̌�����B����r���������鏊�Ȃ�B�E�E�E����傢�Ɉ��Ɖ��G�̌����ɔw���ϗݕ����Ȃ̓��ɖ߂�̂ɁA����ׂ����̒n�Ɍ��݂���^���ޗ��Ɉ�����̂ƌ��S���A�������̒Ǒ��𐿋����邱�Ƃ�T�ނׂ��B

�@�������ē��{�R�͖����������i�߂���̂́A����͍X�ɒ��N�����̔������A�u�����v�͍�����ɂ߂��B1984�N7��23���A���{�R�͒��N���{���P�����A��@�N�ió�ݸ�݁j���Њd���Ē��N�l������̒��������@�����悤�Ƃ����B���������N���{�̌����˗��͂����o�Ȃ������B�哇���c�́u�ؒ���̈˗��̗L���Ɋւ����v��R�̐��R�U���Ɍ����ă\�E������쉺����B���������N���{�̌����˗��Ȃ��ɐl�n�����@�I�ɒ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@7��26���A���R�ŏ��̏d��Ȍ���Ƃ��ꂽ�����̐킢�ɍۂ��āA������21�A����R������Îu�i�����j���j�����́A�͂�s�����Ē����������N�l����єn�C�i�Ђj�������݂ȓ��S���A�\��̏o�����ł��Ȃ��������̂ɁA���ӎ��E����Ƃ������Ƃ܂ł��N�����B

�i�T�j���N�A�����ɑ��鍷�ʈӎ�

�@�����푈�̕��m�����������Ƃ��č��ʈӎ���F�������̂́A�㗤���Ċ������u�s���v�Ɓu�ɂ����v�������B���R�̕��m�_�{�́u����ɋ����́A�������ɏ���s���ł���B���H�͐o���ɂĂ������A�L�C�@�����A�q�f�����您���Ȃ�v�u�R���A�ؐl�͑ӑĐ��v�u��݁v�Ɠ��L�ɏ������B���Ō����������ٖ����̐������A�����I�����I�ȈႢ�����̂܂܂ɂ��ĕ̎��ςƂ����B1872�N�w�����z��ɐ��܂ꂽ�ނ�́A�w�Z�ƌR���ɂ����āu�q���v�u�����v�����������܂�A������u�����̏v�ƍl���Ă����B�u�s���v�́u��v�Ɖ��߂��ꍷ�ʈӎ��������B�����āu��v�ɑ���u�������v���{�̒����𐳓��������̂ł���B

�@���łȂ���u�s���v�Ɗ֘A���āA���ۂɂ͓��{�R�ɂ����Ă��A�����E���I�푈�ł͑����̐�a���҂��łĂ���B���̑����͋r�C�ł���A�܂��ԗ���R�����ł���B�ނ�͂���Ɂu�s���ɂ��`���a�v�����ꂽ�B�������r�C�̎��S�Ґ�����ԑ����B�i���R�Ȉ㖱�ǂɂ��A����4064���A���I�푈�ł�3���l�߂��B���R�ł͓����u�ۊ����v�����Ƃ��Ă����j

�@������m�A�R�v���ꂵ�߂��̂́A�ҏ��A�����ł������B�u���Ɋ����ɍ����A�Β�����s����ɓ������v�Ă͉؎�125�x�i�ێ�51�D7�x�j�ɂȂ�A�~�͓~�ł���������̓����҂��o�Ă���B

�i�U�j�푈���k�ɂ���`

�@�ŏ��̌R�����k�̒a���B�ъG�ɂ���`�B

�@�����w�̐킢�ɂ�����h�ڑ��u����ł����b�p�������痣���܂���ł����v�̘b�A�u�E�ҋ`��v�́u���_�����Y�v����،������́u���`�v�Ƃ��č��苳�ȏ��u�C�g�v�ɁB

�@�܂��A�����ɂ�����u�������Ԃ̂茴�c�d�g�v�̘b��A�u�����̎s�X��ō���Ɏx�ߐl�̎̂Ďq���������A�E��Ɍ����ӂ邤�厛�����̐ᒆ����v����`�����B

�@�푈�L�O��A�Ǔ���A������̌���

�@�����_�Ђւ̍��J

�@���R�l��A�N�c�ւ̑g�D���Ȃǂ��i�߂���B

�@�V�D���������ł͂Ȃ��s�E����

�@����������肪���ڂ̈������ɂȂ����Ƃ��Ă��A�����������������ł��̑�s�E�����̌��������킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@������s�E�ȑO�ɂ́A�ł͋s�E�͂Ȃ������̂��B

�@�u���������V���v�i1984�N9��9���t���j�ɂ́A���N���{�P������̉�R�̐퓬�Ɋ֘A���āA�u���R�̌��܁v�Ƒ肷��L���ɂ́A���R�����{�l��߂炦�Ă���Ώ܋���^����|�̍������o���Ă���Ɠ`���A���̍��@���Ɏ��̂悤�ȕ���������Ɠ`���Ă���B

�@�u�`�����i�����j�ɉ�R�ɗ�������烂̒��N�l�O��]�l���s�E����@���̎S���ى߂���ɔE�т��@���V�����ɗ����Ĕ�Q�O��ؐl�ׂ̈ɘ`����r�i���j���đ��w���Ƃ�����̂Ȃ�v

�@���{�R�͂��Ƃ��Ɠ��w�_���^����������̖ړI�ɂ��Ă����̂ł��邩��A�e�n�Ŕ_�����ʂɋs�E���Ă���B�������A6�����������̕��͉���̌������������Ȃ����߂ɂƂ��Č��ꂽ�S�B�a��͑S�������A�����푈�ɂ�������{�R�̒����Ɓu�����v���ɂ���đ��X���Ă������F�E�������Ȃ��ŁA���N���O�͍R���������������A�R�p�d���̔j��╺⋕��ւ̏P���Ȃǎ��X�ɓ��{�R��Y�܂����B

�@�S�����𒆐S�Ƃ��铌�w����h�͕����ĖI�N���咣���A10���S?���i�����ݼޭ݁j�𒆐S�ɏt�̌��N������K�͂ŖI�N���A���ɂ��畐���D�悵�Č��B���ʂɌ��������B

�@���������V���ɂ��A�����U����̍Œ��ɂ����N���O�̐킢�͑����Ă���B

�@10��28���@�u�i26��6�����j���w�}���]�l�䂪���L��⋕����P�Љ�����ˌ����@������O�\�����ɂċ�킵�@���ɔV��������ނ����nj����v

�@11��28���@�u�i11��24�����j�W�B���ʂɔh���̗�ؑ�т��B���@�\�����\����̗����͓��{�̓���ɉ����ē��w�}�Ɛ킢�V�����ނ��E�E�v��

�@1894�N11�����痂95�N4���ɂ����ē��w�_���R�ɑ���e�����O�ꂷ��B������12���̌��B�U���̂̂��S?���͑ߕ߂���A�Y�������B���O�́u�Γ��v�̓��w���̂��Ă��̐킢��`�����B5�����Ԃ̔_���R�̐퓬��46��A�Q���l���͂̂�13��4750�l�Ɛ��肳��Ă���B

�@���̎��A���w�_���R�̎��҂�3���l�A�����㎀�S�����҂������5���l�Ƃ�����B�i��i�B�w�ْ[�̖��O�����x�j

�@�܂��A�ڍׂɒ��ׂ�K�v�����邪�A���̉ߒ��ő�ʂ̋s�E���������̂ł���B

�@�܂�������s�E��ɂ����ẮA

�@�u�R�������ƈЊC�ʂɂ����āA���{�鍑��`���q�������Ȃ������Ƃ́A�������ł̍s�ׂɌ����ė����̂ł͂Ȃ��v�i�w���{�N���R���j�x����A�n���k�A�����Nj����@1991�j

�@���{�R�͎R�������Łw�O���x�����s�����B���{�R�͑��ɓ�������Ə����̐H���Ɖƒ{��D���s�����A���鏊�ŕ����ƁX���Ă��s�����A�l�X�Ȏ�i�Ől�X���S�E�����B�u�������ł�17���A���?���ł�8���A�C�u���ł�20�����v�u����ɁA�O���̂ق��ɋ�����̂́A�w����\�s�����b�̂悤�ȍs�ׂł���A�ЊC�ʈ�тŗ��\���ꂽ�����͔��ɑ����v

�@1895�N���֏������Ȍ�A��p��̂������߂���{�R�ɑ��āA��p���O�͌������R�����������Œ�R����B���{�R�͑�p���O���u�F���̊ς���v�Ƃ��āA�Z�����ʂɎE�Q�����B

�@�u���{���m�ɂ�銭���A�S���A�\�s�͓V�������Ȃ��v

�@���R���ɑ��ė��i�����R�́u�M���̌R�����Ȃ炸���āA�������C�����炴��Ƃ���Ȃ��v�ƍR�c���Ă���B

�@

������s�E�̌����͂���ɐ[���Ƃ���ɂ���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�ǂ��݂Ă��A���������s�E�����́A�P�Ȃ�u�s���߂��v�u����v�̂Ȃ���킴�Ƃ͂����Ȃ��B�ނ��떾�炩�ȌR�i�ߕ��̑g�D�I�������A���Ƃ���c�E�ȎE�Q�ɂ���āA���N�l���A�����l���ɋ��|�S��^���邱�Ƃ��ړI�������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�u��ɑ��镶���̐푈�v�ƈʒu�Â������{�R�ɂƂ��āA�u���v���Ƃ��������ւ̒��ԓ���ƍl���Ă�������A�\�����́u�������Ƃ��Ắw���ۖ@����x�v������Ă��Ă��A���̌����͂ނ���A�u��v�ւ́u�݂����߁v�Ƃł������ׂ��A���Ƃ���c�E�ȋs�E���s���Ă���B

�W�D�܂Ƃ߂ɂ�����

�@������s�E�̔w�i��T��ɂ́A����ɓ����푈�����������̂��𖾂炩�ɂ���K�v�����邾�낤�B

�@���ؘ_�̌n���͌Â��A�L�b�G�g�܂ł����̂ڂ邪�A�]�˖����̍��w�҂����̍c���j�ό`�������ڂ̉e����^���Ă��邾�낤�B

�@�����M���u�c����肵�čU�i���߁j���Ղ��y�n�́A�x�ߍ��̖��B�����Ղ��͂Ȃ��B�E�E�E���B��݂̂Ȃ炸�A�x�ߑS���̐������܂������n�܂鎖�ɂ��āA�������i�Áj���擾��̏�́A���N���x�߂����Ŏ����Đ}��ׂ��Ȃ�v�u�R�D�A����𑽂������Ē��N���̐��쏔�B�����A������ȂĎx�߂𐪂���̍����ƈׁv���B

�@�g�c���A�u�ԁi�����j�ɏ悱���ڈ����i�Ђ�j���A�������U�߁A���N�����A���B��f�i�����j���A�x�߂������A��x�ɗՂ݁A�ȂĐi��̐���A�Ȃđގ�̊���ł����A�_���̖����������肵���𐋂��A�L���̖����ʂ������肵�����ʂ��ɔ@�����v

�@�����������ؘ_�c�ƒ��N����͖������{�Ɉ����p����Ă����B���ؘ_�͐��������̐ꔄ�����ł͂Ȃ��B�،ˍF��A��v�ۗ��ʁA�|�{���g���͂��킸�����ȁA����ɂ͎��R�����^����W�Ԃ���_�ޏ������ؘ_�A�h�����咣���Ă���B

�@���R�����^���̔s�k

�@�����푈�ɂ����ẮA�͂��߂ēV�c�������𗣂�A�L���ɑ�{�c���J�݂��푈���w������B�V�c�͌R�̍ō��ӔC�҂Ƃ��ĔF������A�c�R�ӎ��ɍ��������Ă����B��ʏ�ʂœV�c�͂܂�����������Đ폟���]���A�c�R���ە�����Ƃ����\�����ł���B

�@���������̐��_�I�x���Ƃ��Ă̓V�c�����m�����Ă����B

�@

�@���N�����ӎ�

�@�����푈�͂܂����e��ł��������B

�@���������V��12��9���ɂ́A������12���c�̎i�ߊ����J�쏭���͎��̂悤�ɏq�ׂ��ƕ��Ă���B���Ȃ킿�u���J�쏭���̌��S�v�Ƒ肵��

�@�������c�̓G�ۂɔ���U��C����t�����@��C������@���ӂ�硁i���Ƃ܁j���炸�@���������J�엷�c���n�i�ߕ��̖��Ȃ�Ύ��������ēG�ہ��ׂ�A�킢��ނ̌�@���c���͐l�Ɍ��ĞH���@�]�͗��c�̔����E���̊o��Ȃ肵�������r�����Ȃ��肵�͐^�ɓV�K�Ȃ�ƁA���c�̋��z�ӂׂ������S�̗E�ҋ����ׂ��Ȃ�

�@�����̓��{�R���@���Ɏ���̕��m�̖�����y�����Ă������������Ă��܂肠��Ɠ����ɁA���̂��Ƃ��^���ׂ����S�Ƃ��ĕ���p���ɐ�ɂ��o����B

�@�܂��A9��13���ɂ́A����̐킢��O�ɂ��āA��1�R�i�ߊ��R���L���������̑�1�R���Z�ɑ���

�@�u����A�@���Ȃ���̓��ɂ��������A�����ēG�̐����i�����ǂ�j���鏊�ƂȂ�ׂ��炸�A�ނ��댉���ꎀ�𐋂��A�����ē��{�j���̋C�ۂ������A�����ē��{�j���̖��_��S�����ׂ��v�ƌP�����Ă���B

�@�����ɁA���{���A���{�������̗g����Ă����B

�@����́u�V�c���Ƃւ̒����Ƃ��Ă̎��v���u���m���v�Ƃ��ď^����A�����ӎ��Ƃ��ĕ��Չ�����Ă����ߒ��ł�����B

�@�u��N�ɑ��钉���A�c��ɑ��鑸�h�A�Ȃ�тɐe�ɑ���F�s�E�E�E���m�̘����Ȃ鐫�i�ɕ��]�������^����ꂽ�E�E�E�c�����ΑS�������ʂ̉��c�ƂȂ����v�u���_�������d��O�́A�����̎҂ɑ����Ȃ̐������ɏ\���Ȃ闝�R���������v�u���Ƃւ̕��]�v�Ɓu���_�̂��߂̎��v���u���m���v�Ƃ��Ĕ�������B���́u���m�����L�̓��Ƌ����Ƃ��A���m�K���݂̂Ɍ��肹���Ȃ������E�E�E�����S�ʂɋy�ڂ����銴���v�u�w��a���x�͐��ɓ��鍑�̖������_��\������Ɏ������v

�@�u�w�⏬�W���b�v�x�̐g�̂Ɉ���E�ρA�s���Ȃ�тɗE�C�͓����푈�ɂ����ď\���ɏؖ�����ꂽ�B�v�u����ȏ�ɒ��N�����̍��������낤���E�E�E�w���E����x�v�i�V�n�ˈ�w���m���x1899�j

�@�����푈�ɂ����Ă͂��߂�32��5��i�����̐l����3500���j�l�Ƃ�����ʂ̓��{���������O�ɏo�āA���N�A�����l���Ɛڂ����B

�@�ނ���u��v�ƌ��A���L�̂悤�ɋs�E���邱�Ƃɂ���āA����ꂽ�����Ƃ��Ă̍��ʈӎ��ł���A�����푈��ʂ��Č`�����ꂽ�����ӎ��Ƃ́A�V�c���Ƃւ̒����ƒ��N�E�����̎��̎v�z�ł���A�V�c��`�A���Ǝ�`�Ɣr�O��`�ł������B

�@����͌�̐�w�P�Ɠ싞��s�E�Ɍq�����Ă����B

�@�����č��Ȃ��A�u�T�����C�i�`�o�`�m�v�Ƃ����p�ꂪ�ȒP�Ɍ����Ƃ��A���j�̔��ȂȂ��A���ς�炸�̍��Ǝ�`�Ɣr�O��`�̌p���������Ȃ����낤���B

�@

�@�����푈�́A���炩�ɗ��j�̓]���_�ł������B���{���u�������ꂽ���v����u�������鍑�v�ɓ]�����A�ړI�Ƃ������N�̐A���n���ڂɂ͒B���ł��Ȃ������Ƃ͂����A���炩�ɂ��̊�b��z���A�����Ē鍑��`���̓��A�W�A�ւ̒��ڂ̂Ȃ��ŁA�O���������o���āA���A�W�A�����̒[�����J�����B����͒��N���߂��郍�V�A�Ƃ̊m�������߁A��p�̐A���n����i�߂��B�����ېV��܂������n���������{�͓����푈��ʂ��āA�Y�Ɗ�Ղ��m�����A�Љ�������������Ȃ���A�V�����鍑��`�N���푈�Ɍ������Ă������ƂɂȂ�B���̓]���_�ł�������푈���������͐�Ƃ��Đ키���Ƃɂ���āA���{�͏��߂ē��{�l�A���{���ƂƂ��č����ӎ����m�����Ă������B�����ɗ�����s�E������A���N�A�����i��p�j���O�ւ̋s�E������̂��Ƃ�����A�܂��ɗ�����s�E�������{�l���S�ɂƂ߂Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����j�ł���B

�@�@

�@�Ō�ɁA������s�E�ŋ]���ƂȂ��������l�͔��ʎR���[�́u������v�A�����ɂ́u�����b�ߐ푈�������}��E��n�v�ɖ�������Ă���B2009�N�������k�t�B�[���h���[�N�ƈԗ�̗��͂��Ђ�����K�ꂽ���B

�@

�i��j

�@�m�[���A�싞�̉�́u2009�N�������k���ւ̗��v�ɂ����āA���Ђ��̗�����s�E�̔�Q�҂����Ă��闷���̖�����ɍs�������Ǝv���Ă������A���ꂪ���������B

�@������I�O�ق��Q�ς̌�A������L�O��ɉԂ�����Ĉꓯ�ٓ������B������ɂ͔�Q�ɂ�����2���l���J���Ă���B���݂̖�����́A1994�N�̏C�z�ɂ����̂ł��邪�A����22�N�i1896�N�j�ƒ��ؖ���11�N�i1922�N�j�̕�����̖T��ɂ������B

�@�܂����̗��s�ŁA����܂ł͍s�����Ƃ��ł��Ȃ��������A������s�E�̐܂�A��������̎s�����s�E���ꌌ�̊C�ƂȂ������Ԙp���ǂ��ɂ��邩�����������B�u�p�v�Ƃ�������ɂ́A�C�̈ꕔ���낤�Ǝv���Ă����̂����A�u�p�v�́u�p�ȁv�̈Ӗ��̂悤�ŁA�C�ɋ߂����n�i�֓����R�����ق̓�j�ɂ���r�̂悤�Ȃ��̂炵���B

�@���łȂ���A�i�n�ɑ��Y�́w��̏�̉_�x�ɂ����ẮA�����U���풼�O�̓y��q�퓬�ƏH�R�D�Â̂��Ƃ�������Ă���i���ɖ{�i��j�j�B�������A�����ŏH�R�̓y��q�ɂ�����s�����ڍׂɋL�q����Ă���A���̍s�ׂ́u�ؗE�v�ł���i117�Łj�Ƃ܂ł�����Ă��邪�A�̐t�̂��̌�̗����U����Ɨ�����s�E�Ɋւ��ẮA�u�w���N�͂�����x�Ƃ���ꂽ�����v�ǂ́A���ǂ낭�ׂ����Ƃɂ܂����Ŋׂ��Ă��܂����B�]�X�v�Ƃ킸��5�s�ŏ�����Ă���݂̂ŁA������s�E�Ɋւ��Ă͐G��Ă��Ȃ��B�u�y��q�̍U�h�v�Ɋւ��Ă������ڍׂɏ������i�n�́A���̎������W�̉ߒ��i�_�ے��Ƀg���b�N�ŏ����Ă������ς�����֘A������荞�ƌ����Ă���j�œ��R�ɂ�������s�E�Ɋւ��鑽���̎�������ɂ����͂��ł���i�����̎Q�d�{�����O�������@�����O���̐V�����Ƃ肠���Ă���̂ł��邩��j�B�i�n�ɑ��Y�́A������s�E�̎�����m��A�u���邭�A��]�ɖ������A�����v�̂��߂ɁA�Ӑ}�I�ɉB�����āA�܂������ʂ̗��j��������̂��B�i2010�N5��5���j